1. Biografi

Jürgen Habermas memiliki perjalanan hidup yang panjang dan kaya, dari masa kecilnya yang dipengaruhi Perang Dunia II hingga menjadi seorang akademisi terkemuka dengan pengaruh global.

1.1. Masa Muda dan Pendidikan

Jürgen Habermas dilahirkan di Düsseldorf, Jerman, pada 18 Juni 1929, dan dibesarkan di Gummersbach, sebuah kota kecil dekat Köln. Ia terlahir dengan celah bibir dan langit-langit mulut (cleft palateBahasa Inggris) dan menjalani dua kali operasi perbaikan selama masa kanak-kanak. Habermas sendiri menyatakan bahwa disabilitas bicaranya membuatnya berpikir secara berbeda tentang pentingnya ketergantungan mendalam dan komunikasi.

Sebagai seorang remaja, ia sangat terpengaruh oleh Perang Dunia II. Ayahnya, Ernst Habermas, adalah direktur eksekutif Kamar Industri dan Perdagangan Köln, dan digambarkan oleh Habermas sebagai simpatisan Nazi yang menjadi anggota Partai Nazi (NSDAPBahasa Jerman) sejak 1933. Habermas sendiri sempat menjadi Jungvolkführer, seorang pemimpin Pemuda Jerman, bagian dari Hitler Youth. Ia dibesarkan dalam lingkungan Protestan yang kuat, dengan kakeknya menjabat sebagai direktur seminari di Gummersbach. Namun, karena disabilitasnya, ia dikategorikan sebagai "elemen yang tidak bersemangat" dan tidak masuk dinas reguler Hitler Youth, sebuah keadaan yang di kemudian hari ia anggap sebagai keberuntungan. Setelah kekalahan Jerman pada 1945, ia kembali belajar di gimnasium, dan pengalaman demokrasi di bawah pendudukan Amerika sangat memengaruhi pembentukan pemikirannya.

Ia menempuh pendidikan di Universitas Göttingen (1949/50), Universitas Zurich (1950/51), dan Universitas Bonn (1951-1954), mempelajari filsafat, sejarah, psikologi, sastra, ekonomi, dan kajian Jerman. Pada 1953, ia mulai menyumbangkan tulisan untuk media seperti Frankfurter Allgemeine Zeitung, termasuk esai kritik terhadap Martin Heidegger yang berjudul "Berpikir bersama Heidegger Melawan Heidegger". Pada 1954, ia meraih gelar doktor dalam bidang filsafat dari Bonn dengan disertasi tentang konflik antara "yang Absolut" dan sejarah dalam pemikiran Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, berjudul Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings DenkenBahasa Jerman ("Yang Absolut dan Sejarah: Tentang Konflik dalam Pemikiran Schelling").

1.2. Karier Akademik

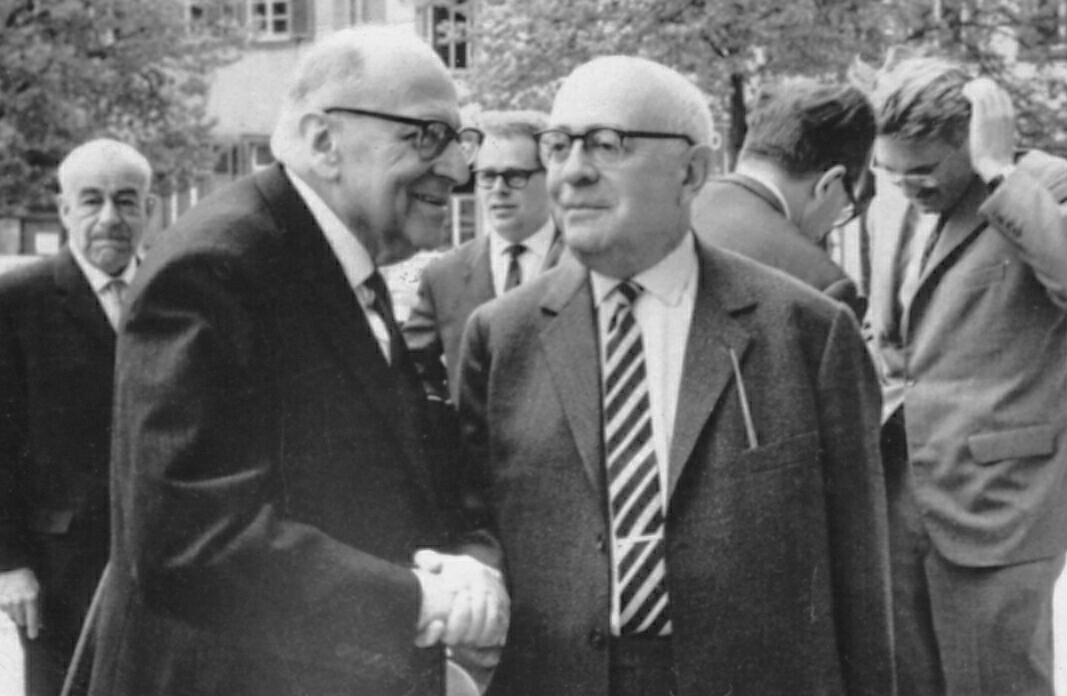

Jalur karier akademik Habermas dimulai pada 1956, ketika ia menjadi asisten peneliti di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt di bawah Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno. Selama periode ini, ia semakin akrab dengan pemikiran Marxisme dan terlibat dalam proyek penelitian mengenai sikap politik mahasiswa di Universitas Frankfurt, yang hasilnya diterbitkan pada 1964 dalam buku Student und PolitikBahasa Jerman (Mahasiswa dan Politik).

Namun, terjadi keretakan hubungan antara Habermas dengan Horkheimer dan Adorno karena perbedaan pandangan mengenai disertasinya; Horkheimer menuntut revisi yang tidak dapat diterima oleh Habermas. Selain itu, Habermas meyakini bahwa Mazhab Frankfurt telah lumpuh oleh skeptisisme politik dan meremehkan budaya modern. Karena itu, ia menyelesaikan habilitasi dalam ilmu politik di Universitas Marburg di bawah bimbingan seorang Marxis, Wolfgang Abendroth. Karyanya untuk habilitasi berjudul Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen GesellschaftBahasa Jerman (diterbitkan dalam terjemahan bahasa Inggris pada 1989 sebagai The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society), yang merupakan sejarah sosial terperinci tentang perkembangan ranah publik borjuis. Karya ini mendapat perhatian luas di Jerman setelah publikasinya pada 1962.

Pada 1961, ia menjadi Privatdozent di Marburg. Kemudian, pada 1962, ia menerima tawaran sebagai profesor luar biasa (profesor tanpa jabatan tetap) filsafat di Universitas Heidelberg, atas desakan Hans-Georg Gadamer dan Karl Löwith. Pada 1964, dengan dukungan kuat dari Adorno, Habermas kembali ke Frankfurt untuk mengambil alih jabatan Horkheimer di bidang filsafat dan sosiologi. Di Frankfurt, Albrecht Wellmer menjabat sebagai asistennya dari 1966 hingga 1970.

Pada 1971, Habermas menerima posisi Direktur Institut Max Planck untuk Studi Dunia Ilmiah-Teknis di Starnberg (dekat Munchen), dan bekerja di sana hingga 1983. Dua tahun sebelumnya, ia telah menerbitkan karya terpentingnya, The Theory of Communicative Action. Setelah pensiun dari Frankfurt pada 1993, Habermas terus menerbitkan karya-karya secara ekstensif.

Pada 1986, ia menerima Gottfried Wilhelm Leibniz Prize dari Deutsche ForschungsgemeinschaftBahasa Jerman, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam penelitian di Jerman. Ia juga menjabat sebagai profesor "pengunjung tetap" di Northwestern University di Evanston, Illinois, dan Profesor Theodor Heuss di The New School, Kota New York.

Pada 2003, Habermas dianugerahi Prince of Asturias Award dalam Ilmu Sosial. Ia juga menjadi Kyoto Laureate pada 2004 dalam kategori Seni dan Filsafat. Studi bibliometrik menunjukkan pengaruhnya yang terus berlanjut dan relevansinya yang meningkat.

Habermas adalah ayah dari Rebekka Habermas (1959-2023), seorang sejarawan sejarah sosial dan budaya Jerman, serta profesor sejarah modern di Universitas Göttingen.

1.3. Guru dan Mentor

Habermas dikenal sebagai pengajar dan mentor yang sangat berpengaruh. Beberapa muridnya yang paling menonjol termasuk filsuf pragmatis Herbert Schnädelbach, sosiolog politik Claus Offe, filsuf sosial Johann Arnason dan Hans-Herbert Kögler, teoritikus sosiologi Hans Joas, teoritikus evolusi masyarakat Klaus Eder, filsuf sosial Axel Honneth, teoritikus politik David Rasmussen, etikawan lingkungan Konrad Ott, filsuf anarko-kapitalis Hans-Hermann Hoppe (yang kemudian banyak menolak pemikiran Habermas), filsuf Amerika Thomas A. McCarthy, salah satu pencipta penyelidikan sadar dalam penelitian sosial Jeremy J. Shapiro, filsuf politik Cristina Lafont, dan perdana menteri Serbia yang terbunuh, Zoran Đinđić.

Di antara murid-muridnya, Song Du-yul dari Korea Selatan juga menjadi mahasiswa doktoral di bawah bimbingan Habermas di Universitas Münster. Hubungan guru-murid ini memiliki implikasi signifikan, terutama ketika Song Du-yul menghadapi masalah hukum di Korea Selatan pada 2003. Habermas bahkan menyarankan Song Du-yul untuk mencari suaka di Kedutaan Besar Jerman, menunjukkan kepeduliannya terhadap isu hak asasi manusia dan kebebasan berpikir di luar Jerman.

2. Filsafat dan Teori Sosial

Jürgen Habermas telah membangun kerangka kerja filosofi dan teori sosial yang komprehensif, menarik dari berbagai tradisi intelektual yang berbeda.

2.1. Latar Belakang Intelektual dan Pengaruh

Pemikiran Habermas dipengaruhi oleh berbagai tradisi dan pemikir:

- Pemikiran Filsafat Jerman:** Immanuel Kant, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl, dan Hans-Georg Gadamer. Ia juga mengambil dari pemikiran Neo-Kantian.

- Tradisi Marxis:** Teori Karl Marx sendiri serta Teori Kritis neo-Marxis dari Mazhab Frankfurt, termasuk Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, dan Herbert Marcuse.

- Teori Sosiologi:** Max Weber, Émile Durkheim, dan George Herbert Mead.

- Filsafat Linguistik dan Teori Tindak Tutur:** Ludwig Wittgenstein, J. L. Austin, P. F. Strawson, Stephen Toulmin, dan John Searle.

- Psikologi Perkembangan:** Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg.

- Tradisi Pragmatisme Amerika:** Charles Sanders Peirce dan John Dewey.

- Teori Sistem Sosial Sosiologi:** Talcott Parsons dan Niklas Luhmann.

2.2. Teori Tindakan Komunikatif

Kontribusi utama Habermas adalah pengembangan konsep dan teori rasionalitas komunikatif. Teori ini membedakan dirinya dari tradisi rasionalis lainnya dengan menempatkan rasionalitas dalam struktur komunikasi linguistik interpersonal, bukan dalam struktur kosmos. Teori sosial ini memajukan tujuan emansipasi manusia, sambil mempertahankan kerangka moral universalis yang inklusif.

Kerangka ini bertumpu pada argumen yang disebut pragmatik universal-bahwa semua tindakan tutur memiliki telos (kata Yunani untuk "tujuan") yang inheren, yaitu tujuan pemahaman bersama, dan bahwa manusia memiliki kompetensi komunikatif untuk mencapai pemahaman tersebut. Habermas membangun kerangka ini dari filsafat tindak tutur Ludwig Wittgenstein, J. L. Austin, dan John Searle; teori sosiologi tentang konstitusi interaksional pikiran dan diri dari George Herbert Mead; teori perkembangan moral Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg; dan etika diskursus dari rekan dan sesama muridnya di Frankfurt, Karl-Otto Apel.

Dalam pemikiran Habermas, komunikasi dibedakan dari "pekerjaan" atau tindakan instrumental. Jika pekerjaan adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu, komunikasi adalah tindakan saling pengertian. Ia berargumen bahwa kemacetan dalam Teori Kritis pendahulunya sebagian besar disebabkan oleh pandangan rasionalitas sebagai penaklukan atau kekuasaan, yang mengaburkan potensi kritik melalui akal budi komunikatif. Bagi Habermas, kritik hanya dapat maju dengan rasio komunikatif yang dipahami sebagai praksis komunikatif atau tindakan komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, tetapi melalui argumentasi dan diskursus.

2.3. Transformasi Struktural Ranah Publik

Dalam karyanya The Structural Transformation of the Public Sphere, Habermas mengemukakan bahwa sebelum abad ke-18, budaya Eropa didominasi oleh budaya "representasional", di mana satu pihak berusaha "merepresentasikan" dirinya kepada audiens dengan mendominasi subjeknya. Sebagai contoh, Istana Versailles Louis XIV dari Prancis dimaksudkan untuk menunjukkan keagungan negara Prancis dan rajanya dengan menguasai indra pengunjung istana. Habermas mengidentifikasi budaya "representasional" ini sesuai dengan tahap perkembangan feodal dalam teori Marxis, dengan argumen bahwa kedatangan tahap perkembangan kapitalis menandai munculnya ÖffentlichkeitBahasa Jerman (ranah publik).

Dalam budaya yang dicirikan oleh ÖffentlichkeitBahasa Jerman, muncul ruang publik di luar kendali negara, tempat individu bertukar pandangan dan pengetahuan. Pertumbuhan surat kabar, majalah sastra, klub baca, Loji Masonik, dan kedai kopi di Eropa abad ke-18, dengan cara yang berbeda-beda, menandai penggantian bertahap budaya "representasional" dengan budaya ÖffentlichkeitBahasa Jerman. Habermas berpendapat bahwa karakteristik esensial dari budaya ÖffentlichkeitBahasa Jerman adalah sifat "kritis"nya. Tidak seperti budaya "representasional" di mana hanya satu pihak yang aktif dan yang lain pasif, budaya ÖffentlichkeitBahasa Jerman dicirikan oleh dialog, karena individu-individu bertemu dalam percakapan atau bertukar pandangan melalui media cetak. Ia menyatakan bahwa karena Inggris adalah negara paling liberal di Eropa, budaya ranah publik muncul di sana pertama kali sekitar 1700, dan pertumbuhan budaya ÖffentlichkeitBahasa Jerman terjadi sepanjang sebagian besar abad ke-18 di Eropa Kontinental. Menurutnya, Revolusi Prancis sebagian besar disebabkan oleh runtuhnya budaya "representasional" dan penggantiannya oleh budaya ÖffentlichkeitBahasa Jerman.

Menurut Habermas, berbagai faktor menyebabkan kemerosotan ranah publik, termasuk pertumbuhan media massa komersial, yang mengubah publik kritis menjadi publik konsumen pasif; dan negara kesejahteraan, yang menggabungkan negara dengan masyarakat secara menyeluruh sehingga ranah publik terhimpit. Hal ini juga mengubah "ranah publik" menjadi tempat perebutan sumber daya negara yang didorong oleh kepentingan pribadi, bukan lagi ruang untuk pengembangan konsensus rasional yang berorientasi pada kepentingan umum.

Meskipun demikian, Habermas optimistis tentang kemungkinan kebangkitan kembali ranah publik. Ia melihat harapan di masa depan di mana negara-bangsa yang bergantung pada demokrasi perwakilan digantikan oleh organisme politik yang bergantung pada demokrasi deliberatif, berdasarkan hak dan kewajiban warga negara yang setara. Dalam sistem yang digerakkan oleh demokrasi langsung ini, ranah publik yang aktif diperlukan untuk debat mengenai isu-isu kepentingan publik serta sebagai mekanisme agar diskusi tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Ranah publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, di mana warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif. Ini adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan politis dan secara bebas menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ranah publik bukan hanya sekadar fisik atau institusi legal, melainkan komunikasi warga itu sendiri. Habermas membagi ranah publik ke dalam beberapa area, termasuk pluralitas (keluarga, kelompok informal, organisasi sukarela), publisitas (media massa, institusi kultural), keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), dan legalitas (struktur hukum umum dan hak-hak dasar). Dengan demikian, ranah publik hadir di mana saja masyarakat berkumpul dan berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, bebas dari intervensi pemerintah atau kepentingan pasar.

2.4. Teori Kritis dan Modernitas

Jürgen Habermas melanjutkan proyek Teori Kritis yang digagas oleh Mazhab Frankfurt, namun ia berupaya untuk mengatasi pesimisme yang dialami oleh para pendahulunya seperti Horkheimer, Adorno, dan Marcuse. Para pemikir awal Mazhab Frankfurt memandang rasionalitas sebagai bentuk penaklukan dan kekuasaan, yang menurut Habermas, menyebabkan kebuntuan dalam teori mereka.

Habermas berargumen bahwa Pencerahan adalah "proyek yang belum selesai", dan ia menekankan bahwa proyek ini harus diperbaiki dan dilengkapi, bukan dibuang. Dalam hal ini, ia menjauhkan diri dari Mazhab Frankfurt serta sebagian besar pemikiran postmodernisme, yang ia kritik karena pesimisme, radikalisme, dan hiperbola yang berlebihan. Habermas menolak menyerah pada kemungkinan pemahaman dunia kehidupan yang rasional dan "ilmiah". Ia berpendapat bahwa masalah-masalah dalam peradaban modern tidak berasal dari cacat intrinsik akal budi, melainkan dari kenyataan bahwa akal budi belum sepenuhnya terealisasi.

Dalam sosiologi, kontribusi utama Habermas adalah pengembangan teori komprehensif tentang evolusi masyarakat dan modernisasi, yang memfokuskan pada perbedaan antara rasionalitas komunikatif dan rasionalisasi di satu sisi, dengan rasionalitas strategis/instrumental dan rasionalisasi di sisi lain. Ini mencakup kritik dari sudut pandang komunikatif terhadap teori sistem sosial berbasis diferensiasi yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann. Pembelaannya terhadap modernitas dan masyarakat sipil telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak pihak dan dianggap sebagai alternatif filosofis utama bagi berbagai jenis poststrukturalisme. Ia juga menawarkan analisis yang berpengaruh tentang kapitalisme lanjut.

Habermas memandang rasionalisasi, humanisasi, dan demokratisasi masyarakat dalam bentuk institusionalisasi potensi rasionalitas yang inheren dalam kompetensi komunikatif yang unik bagi spesies manusia. Ia menyatakan bahwa kompetensi komunikatif telah berkembang sepanjang evolusi, tetapi dalam masyarakat kontemporer, sering kali ditekan atau dilemahkan oleh cara domain-domain utama kehidupan sosial, seperti pasar, negara, dan organisasi, telah diserahkan atau diambil alih oleh rasionalitas strategis/instrumental, sehingga logika sistem menggantikan logika dunia kehidupan (lifeworld).

2.5. Ilmu Rekonstruktif

Habermas memperkenalkan konsep "ilmu rekonstruktif" dengan tujuan ganda: untuk menempatkan "teori umum masyarakat" di antara filsafat dan ilmu sosial, serta untuk membangun kembali keretakan antara "teorisasi besar" dan "penelitian empiris".

Model "rekonstruksi rasional" merupakan benang merah utama survei tentang "struktur" dunia kehidupan (budaya, masyarakat, dan kepribadian) dan "fungsi" masing-masing (reproduksi budaya, integrasi sosial, dan sosialisasi). Untuk tujuan ini, dialektika antara "representasi simbolis" dari "struktur yang tunduk pada semua dunia kehidupan" ("hubungan internal") dan "reproduksi material" dari sistem sosial dalam kompleksitasnya ("hubungan eksternal" antara sistem sosial dan lingkungan) harus dipertimbangkan.

Model ini menemukan aplikasi, terutama dalam "teori evolusi sosial", mulai dari rekonstruksi kondisi yang diperlukan untuk filogeni bentuk-bentuk kehidupan sosiokultural ("hominisasi") hingga analisis perkembangan "formasi sosial", yang Habermas bagi menjadi formasi primitif, tradisional, modern, dan kontemporer. Habermas berpendapat bahwa rekonstruksi rasional ex-post dan model sistem/lingkungan, meskipun tidak memiliki aplikasi historiografi yang lengkap, namun berfungsi sebagai premis umum dalam struktur argumentatif "penjelasan sejarah".

3. Dialog Utama dan Keterlibatan Politik

Jürgen Habermas tidak hanya seorang filsuf teoretis, tetapi juga seorang intelektual publik yang aktif terlibat dalam berbagai perdebatan penting di bidang akademik, politik, dan sosial.

3.1. Debat dengan Filsuf Kunci

Habermas dikenal karena partisipasinya dalam sejumlah perdebatan filosofis yang signifikan dengan pemikir-pemikir terkemuka.

3.1.1. Sengketa Positivisme

Sengketa Positivisme adalah perdebatan filosofis-politik antara rasionalis kritis (Karl Popper, Hans Albert) dan Mazhab Frankfurt (Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas) pada 1961, mengenai metodologi ilmu sosial. Ini berkembang menjadi diskusi luas dalam sosiologi Jerman dari 1961 hingga 1969.

3.1.2. Habermas dan Gadamer

Ada kontroversi antara Habermas dan Hans-Georg Gadamer mengenai batas-batas hermeneutika. Gadamer menyelesaikan karyanya yang utama, Truth and Method, pada 1960. Meskipun Gadamer mendukung Habermas pada awal kariernya, perbedaan filosofis muncul di antara mereka pada 1970-an.

Habermas berpendapat bahwa penekanan Gadamer pada tradisi dan prasangka membuatnya buta terhadap operasi ideologi kekuasaan. Habermas percaya bahwa pendekatan Gadamer gagal memungkinkan refleksi kritis terhadap sumber-sumber ideologi dalam masyarakat. Ia menuduh Gadamer mendukung posisi dogmatis terhadap tradisi, yang menyulitkan identifikasi distorsi dalam pemahaman. Gadamer membalas bahwa menolak sifat universal hermeneutika adalah posisi yang lebih dogmatis karena itu menegaskan penipuan bahwa subjek dapat membebaskan dirinya dari masa lalu.

3.1.3. Habermas dan Foucault

Ada perselisihan mengenai apakah gagasan "analisis kekuasaan" dan "genealogi" Michel Foucault atau gagasan "rasionalitas komunikatif" dan "etika diskursus" Jürgen Habermas memberikan kritik yang lebih baik terhadap sifat kekuasaan dalam masyarakat. Debat ini membandingkan dan mengevaluasi gagasan-gagasan sentral Habermas dan Foucault sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan, akal budi, etika, modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, dan tindakan sosial.

3.1.4. Habermas dan Apel

Habermas dan Karl-Otto Apel sama-sama mendukung teori moral universal pascametafisika, tetapi mereka tidak setuju mengenai sifat dan justifikasi prinsip ini. Habermas tidak setuju dengan pandangan Apel bahwa prinsip tersebut adalah kondisi transendental aktivitas manusia, sementara Apel menegaskan demikian. Keduanya saling mengkritik posisi masing-masing. Habermas berpendapat bahwa Apel terlalu peduli dengan kondisi transendental, sementara Apel berpendapat bahwa Habermas tidak cukup menghargai diskursus kritis.

3.1.5. Habermas dan Rawls

Terdapat debat antara Habermas dan John Rawls yang berpusat pada pertanyaan bagaimana melakukan filsafat politik dalam kondisi pluralisme budaya, jika tujuan filsafat politik adalah mengungkap landasan normatif demokrasi liberal modern. Habermas percaya bahwa pandangan Rawls tidak konsisten dengan gagasan kedaulatan rakyat, sementara Rawls berpendapat bahwa legitimasi politik semata-mata masalah penalaran moral yang sehat atau bahwa pembentukan kehendak demokratis telah terlalu diremehkan dalam teorinya.

3.1.6. Habermas dan Derrida

Habermas dan Jacques Derrida terlibat dalam serangkaian perselisihan yang dimulai pada 1980-an dan berujung pada pemahaman bersama serta persahabatan pada akhir 1990-an yang berlangsung hingga kematian Derrida pada 2004. Awalnya mereka berinteraksi ketika Habermas mengundang Derrida untuk berbicara di Universitas Frankfurt pada 1984. Setahun kemudian, Habermas menerbitkan "Beyond a Temporalized Philosophy of Origins: Derrida" dalam The Philosophical Discourse of Modernity, di mana ia menggambarkan metode Derrida sebagai tidak mampu memberikan dasar untuk kritik sosial. Derrida, mengutip Habermas sebagai contoh, menyatakan bahwa "mereka yang menuduh saya mereduksi filsafat menjadi sastra atau logika menjadi retorika ... jelas dan dengan hati-hati menghindari membaca saya". Setelah sanggahan terakhir Derrida pada 1989, kedua filsuf tersebut tidak melanjutkan perdebatan langsung, namun, seperti yang digambarkan Derrida, kelompok-kelompok di kalangan akademisi "melakukan semacam 'perang', di mana kami sendiri tidak pernah ambil bagian, baik secara pribadi maupun langsung".

Pada akhir 1990-an, Habermas mendekati Derrida di sebuah pesta yang diadakan di sebuah universitas Amerika di mana keduanya menjadi dosen. Mereka kemudian bertemu di Paris untuk makan malam, dan setelah itu berpartisipasi dalam banyak proyek bersama. Pada 2000, mereka mengadakan seminar bersama mengenai masalah filsafat, hukum, etika, dan politik di Universitas Frankfurt. Pada Desember 2000, di Paris, Habermas memberikan ceramah berjudul "How to answer the ethical question?" pada konferensi Judeities. Questions for Jacques Derrida. Setelah ceramah oleh Habermas, kedua pemikir tersebut terlibat dalam debat yang sangat sengit mengenai Heidegger dan kemungkinan Etika.

Setelah Serangan 11 September 2001, Derrida dan Habermas memaparkan pendapat individual mereka tentang peristiwa 9/11 dan Perang Melawan Teror dalam Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida karya Giovanna Borradori. Pada awal 2003, baik Habermas maupun Derrida sangat aktif dalam perlawanan terhadap Perang Irak; dalam sebuah manifesto yang kemudian menjadi buku Old Europe, New Europe, Core Europe, keduanya menyerukan penyatuan yang lebih erat antara negara-negara Uni Eropa untuk menciptakan kekuatan yang mampu menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Derrida menulis kata pengantar yang menyatakan dukungannya yang tak terbatas terhadap deklarasi Habermas pada Februari 2003 ("15 Februari, Atau Apa yang Mengikat Orang Eropa Bersama: Permohonan untuk Kebijakan Luar Negeri Bersama, Dimulai di Eropa Inti") dalam buku tersebut, yang merupakan reaksi terhadap tuntutan administrasi George W. Bush kepada negara-negara Eropa untuk mendukung Perang Irak yang akan datang.

3.2. Sengketa Sejarawan (Historikerstreit)

Habermas dikenal sebagai seorang intelektual publik yang berpengaruh. Ia menjadi sangat terkenal pada 1980-an karena menggunakan pers populer untuk menyerang sejarawan Jerman seperti Ernst Nolte, Michael Stürmer, Klaus Hildebrand, dan Andreas Hillgruber. Habermas pertama kali mengungkapkan pandangannya tentang sejarawan-sejarawan tersebut dalam surat kabar Die Zeit pada 11 Juli 1986, dalam sebuah feuilleton (esai opini budaya dan seni di surat kabar Jerman) berjudul "A Kind of Settlement of Damages" ("Semacam Penyelesaian Kerugian").

Habermas mengkritik Nolte, Hildebrand, Stürmer, dan Hillgruber karena penulisan sejarah yang "apologetik" terkait era Nazi, dan karena berupaya "menutup keterbukaan Jerman terhadap Barat" yang menurut Habermas telah ada sejak 1945. Habermas berpendapat bahwa sejarawan-sejarawan tersebut mencoba melepaskan pemerintahan Nazi dan Holokaus dari arus utama sejarah Jerman, menjelaskan Nazisme sebagai reaksi terhadap Bolshevisme, dan sebagian merehabilitasi reputasi Wehrmacht (Angkatan Darat Jerman) selama Perang Dunia II. Habermas menulis bahwa Stürmer mencoba menciptakan "agama pengganti" dalam sejarah Jerman yang, bersama dengan karya Hillgruber yang mengagungkan hari-hari terakhir Angkatan Darat Jerman di Front Timur, dimaksudkan untuk berfungsi sebagai "semacam filosofi NATO yang diwarnai dengan nasionalisme Jerman".

Habermas menegaskan: "Keterbukaan tanpa syarat Republik Federal terhadap budaya politik Barat adalah pencapaian intelektual terbesar periode pascaperang kita; generasi saya seharusnya sangat bangga akan hal ini. Peristiwa ini tidak dapat dan tidak boleh distabilkan oleh semacam filosofi NATO yang diwarnai dengan nasionalisme Jerman. Keterbukaan Republik Federal telah dicapai justru dengan mengatasi ideologi Eropa Tengah yang coba dihangatkan kembali oleh revisionis kita dengan gemuruh geopolitik mereka tentang 'posisi sentral geografis lama Jerman di Eropa' (Stürmer) dan 'rekonstruksi Pusat Eropa yang hancur' (Hillgruber). Satu-satunya patriotisme yang tidak akan menjauhkan kita dari Barat adalah patriotisme konstitusional."

Debat yang dikenal sebagai Historikerstreit ("Perselisihan Sejarawan") ini tidaklah sepihak, karena Habermas sendiri diserang oleh para sarjana seperti Joachim Fest, Hagen Schulze, Horst Möller, Imanuel Geiss, dan Klaus Hildebrand. Pada gilirannya, Habermas didukung oleh sejarawan seperti Martin Broszat, Eberhard Jäckel, Hans Mommsen, dan Hans-Ulrich Wehler.

3.3. Pandangan tentang Isu Politik dan Sosial

3.3.1. Pandangan tentang Agama

Sikap Habermas terhadap agama telah berubah selama bertahun-tahun. Analis Phillippe Portier mengidentifikasi tiga fase dalam sikap Habermas terhadap ranah sosial ini: yang pertama, pada dekade 1980-an, ketika Jürgen muda, dalam semangat Marx, menentang agama dengan melihatnya sebagai "realitas yang mengasingkan" dan "alat kontrol"; fase kedua, dari pertengahan 1980-an hingga awal abad ke-21, ketika ia berhenti membahasnya dan, sebagai komentator sekuler, merelakannya pada masalah kehidupan pribadi; dan yang ketiga, sejak saat itu hingga sekarang, ketika Habermas melihat peran sosial agama yang positif.

Pada wawancara tahun 1999, Habermas menyatakan:

"Untuk pemahaman diri normatif modernitas, Kekristenan telah berfungsi lebih dari sekadar prekursor atau katalis. Egalitarianisme universalistik, dari mana muncul cita-cita kebebasan dan kehidupan kolektif dalam solidaritas, perilaku hidup yang otonom dan emansipasi, moralitas nurani individu, hak asasi manusia, dan demokrasi, adalah warisan langsung dari etika keadilan Yahudi dan etika kasih Kristen. Warisan ini, yang substansinya tidak berubah, telah menjadi objek reappropriasi dan reinterpretasi kritis yang berkelanjutan. Hingga hari ini tidak ada alternatifnya. Dan dalam terang tantangan saat ini dari konstelasi pasca-nasional, kita harus mengambil nutrisi sekarang, seperti di masa lalu, dari substansi ini. Segala sesuatu yang lain adalah omong kosong postmodern yang tidak berguna."

Pernyataan ini sering kali salah dikutip dalam sejumlah artikel dan buku, di mana Habermas malah dikutip mengatakan:

"Kekristenan, dan tidak ada yang lain, adalah fondasi utama kebebasan, nurani, hak asasi manusia, dan demokrasi, tolok ukur peradaban Barat. Sampai hari ini, kita tidak punya pilihan lain. Kita terus memelihara diri dari sumber ini. Segala sesuatu yang lain adalah obrolan postmodern."

Dalam bukunya Zwischen Naturalismus und ReligionBahasa Jerman (Antara Naturalisme dan Agama, 2005), Habermas menyatakan bahwa kekuatan kekuatan agama, sebagai akibat dari multikulturalisme dan imigrasi, lebih kuat dibandingkan dekade sebelumnya, dan oleh karena itu, ada kebutuhan akan toleransi yang harus dipahami sebagai jalan dua arah: orang-orang sekuler perlu menoleransi peran orang-orang religius di ranah publik dan sebaliknya.

Pada awal 2007, Ignatius Press menerbitkan sebuah dialog antara Habermas dan kemudian Prefek Kongregasi untuk Doktrin Iman dari Tahta Suci Joseph Ratzinger (yang kemudian terpilih sebagai Paus Benediktus XVI pada 2005), berjudul The Dialectics of Secularization. Dialog tersebut berlangsung pada 14 Januari 2004 setelah undangan kepada kedua pemikir tersebut oleh Akademi Katolik Bavaria di Munich. Diskusi ini membahas pertanyaan-pertanyaan kontemporer seperti: Apakah budaya publik akal budi dan kebebasan yang teratur mungkin di era pasca-metafisika kita? Apakah filsafat terputus secara permanen dari landasannya dalam keberadaan dan antropologi? Apakah penurunan rasionalitas ini menandakan peluang atau krisis mendalam bagi agama itu sendiri?

Dalam debat ini, pergeseran pandangan Habermas menjadi jelas-secara khusus, pemikirannya kembali tentang peran publik agama. Habermas menyatakan bahwa ia menulis sebagai "ateis metodologis", yang berarti bahwa ketika berfilsafat atau melakukan ilmu sosial, ia tidak berasumsi apa pun tentang keyakinan agama tertentu. Namun, saat menulis dari perspektif ini, posisinya yang berkembang terhadap peran agama dalam masyarakat membawanya pada beberapa pertanyaan menantang, dan sebagai hasilnya, ia mengalah dalam dialognya dengan calon Paus tersebut. Habermas percaya bahwa bahkan bagi pemikir liberal yang mengidentifikasi diri, "mengeluarkan suara-suara religius dari ranah publik adalah tindakan yang sangat tidak liberal."

Selain itu, Habermas telah mempopulerkan konsep masyarakat "pasca-sekuler", untuk merujuk pada masa kini di mana gagasan modernitas dianggap tidak berhasil dan terkadang, gagal secara moral, sehingga, daripada stratifikasi atau pemisahan, dialog damai dan koeksistensi baru antara iman dan akal budi harus dicari untuk belajar secara mutual.

3.3.2. Pandangan tentang Sosialisme

Habermas sependapat dengan komentator Marx abad ke-20 lainnya seperti Hannah Arendt yang telah menunjukkan keprihatinan terhadap batas-batas perspektif totaliter yang sering dikaitkan dengan penilaian Marx yang berlebihan terhadap potensi emansipatoris kekuatan produksi. Arendt telah menyajikan ini dalam bukunya The Origins of Totalitarianism, dan Habermas memperluas kritik ini dalam tulisan-tulisannya tentang reduksionisme fungsional dalam dunia kehidupan dalam karyanya Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Habermas menyatakan:

"... analisis Marxis tradisional ... hari ini, ketika kita menggunakan sarana kritik ekonomi politik ... tidak dapat lagi membuat prediksi yang jelas: untuk itu, seseorang masih harus mengasumsikan otonomi sistem ekonomi yang bereproduksi sendiri. Saya tidak percaya pada otonomi semacam itu. Justru karena alasan ini, hukum-hukum yang mengatur sistem ekonomi tidak lagi identik dengan yang dianalisis Marx. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa salah untuk menganalisis mekanisme yang mendorong sistem ekonomi; tetapi agar versi ortodoks dari analisis semacam itu berlaku, pengaruh sistem politik harus diabaikan."

Habermas menegaskan kembali posisi bahwa yang membantah Karl Marx dan teorinya tentang konflik kelas adalah "pasifikasi konflik kelas" oleh negara kesejahteraan, yang telah berkembang di Barat "sejak 1945", berkat "reformis yang mengandalkan instrumen ekonomi Keynesian". Filsuf dan sejarawan Italia Domenico Losurdo mengkritik poin utama klaim ini sebagai "ditandai dengan tidak adanya pertanyaan yang seharusnya jelas:- Apakah kedatangan negara kesejahteraan merupakan hasil yang tak terhindarkan dari kecenderungan inheren dalam kapitalisme? Atau apakah itu hasil dari mobilisasi politik dan sosial oleh kelas-kelas subordinat-pada analisis terakhir, dari perjuangan kelas? Jika filsuf Jerman ini mengajukan pertanyaan ini, mungkin ia akan menghindari asumsi keberlanjutan negara kesejahteraan, yang kerapuhannya dan pembongkaran progresifnya kini jelas bagi semua orang."

3.3.3. Pandangan tentang Perang

Pada 1999, Habermas membahas Perang Kosovo. Habermas membela intervensi NATO dalam sebuah artikel untuk Die Zeit, yang menimbulkan kontroversi.

Pada 2002, Habermas berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak seharusnya pergi berperang di Perang Irak.

Pada 13 November 2023, Habermas mengeluarkan pernyataan yang mendukung Israel dalam respon militernya terhadap serangan Hamas, menolak istilah genosida merujuk pada tindakan Israel di Jalur Gaza.

3.3.4. Pandangan tentang Uni Eropa

Selama krisis utang Eropa, Habermas mengkritik kepemimpinan Angela Merkel di Eropa. Pada 2013, Habermas berdebat dengan Wolfgang Streeck, yang berpendapat bahwa federalisme Eropa yang dianut Habermas adalah akar krisis benua itu.

4. Penghargaan dan Kehormatan

Jürgen Habermas telah menerima banyak penghargaan akademik dan budaya sepanjang kariernya, sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa dalam filsafat dan ilmu sosial.

- 1974: Hegel Prize

- 1976: Sigmund Freud Prize

- 1980: Theodor W. Adorno Award

- 1985: Geschwister-Scholl-Preis untuk karyanya, Die neue Unübersichtlichkeit

- 1986: Gottfried Wilhelm Leibniz Prize

- 1987: Sonning Prize, diberikan setiap dua tahun sekali atas kontribusi luar biasa terhadap budaya Eropa

- 1995: Karl Jaspers Prize

- 1999: Theodor Heuss Prize

- 2000: Helmholtz Medal

- 2001: Peace Prize of the German Book Trade

- 2003: Prince of Asturias Award dalam Ilmu Sosial

- 2004: Kyoto Prize in Arts and Philosophy (50.00 M JPY)

- 2005: Holberg International Memorial Prize (sekitar 520.00 K EUR)

- 2006: Bruno Kreisky Award

- 2008: European Prize for Political Culture (Hans Ringier Foundation) di Locarno Film Festival (50.00 K EUR)

- 2009: Lippincott Award

- 2010: Ulysses Medal, University College Dublin

- 2011: Viktor-Frankl-PreisBahasa Jerman

- 2012: Georg-August-Zinn-PreisBahasa Jerman

- 2012: Heinrich Heine Prize

- 2012: Cultural Honor Prize of the City of Munich

- 2013: Erasmus Prize

- 2015: Kluge Prize

- 2021: Sheikh Zayed Book Award (dinyatakan ditolak oleh Habermas, mengutip sistem politik Uni Emirat Arab sebagai non-demokrasi represif)

- 2022: Dialectic Medal

- 2022: Pour le Mérite

- 2024: Johan Skytte Prize in Political Science

5. Karya Utama

Berikut adalah daftar karya-karya akademis dan esai-esai penting yang ditulis oleh Jürgen Habermas, disusun secara kronologis:

- Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings DenkenBahasa Jerman (Yang Absolut dan Sejarah: Tentang Konflik dalam Pemikiran Schelling) (1954)

- Student und Politik. Eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewusstsein Frankfurter StudentenBahasa Jerman (Mahasiswa dan Politik: Sebuah Investigasi Sosiologis tentang Kesadaran Politik Mahasiswa Frankfurt) (1961, bersama Frank Benseler, Ludwig von Friedeburg, Christoph Oehler, Friedrich Weltz)

- Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (Transformasi Struktural Ranah Publik: Sebuah Investigasi tentang Kategori Masyarakat Borjuis) (1962)

- Theorie und Praxis. Sozialphilosophische StudienBahasa Jerman (Teori dan Praktik: Studi-studi Filsafat Sosial) (1963)

- Zur Logik der SozialwissenschaftenBahasa Jerman (Tentang Logika Ilmu Sosial) (1967)

- Technik und Wissenschaft als "Ideologie"Bahasa Jerman (Teknologi dan Sains sebagai "Ideologi") (1968)

- Erkenntnis und Interesse (Pengetahuan dan Kepentingan Manusia) (1968)

- Protestbewegung und HochschulreformBahasa Jerman (Gerakan Protes dan Reformasi Perguruan Tinggi) (1969)

- Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die Systemforschung?Bahasa Jerman (Teori Masyarakat atau Teknologi Sosial: Apa yang Dicapai Penelitian Sistem?) (1971, bersama Niklas Luhmann)

- Philosophisch-politische ProfileBahasa Jerman (Profil Filosofis-Politik) (1971)

- Kultur und KritikBahasa Jerman (Kebudayaan dan Kritik) (1973)

- Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (Masalah Legitimasi dalam Kapitalisme Lanjut) (1973)

- Zur Rekonstruksi des Historischen MaterialismusBahasa Jerman (Mengenai Rekonstruksi Materialisme Historis) (1976)

- Communication and the Evolution of SocietyBahasa Jerman (Komunikasi dan Evolusi Masyarakat) (1976)

- On the Pragmatics of Social InteractionBahasa Jerman (Tentang Pragmatik Interaksi Sosial) (1976)

- Politik, Kunst, Religion. Essays über zeitgenössische PhilosophenBahasa Jerman (Politik, Seni, Agama: Esai tentang Filsuf Kontemporer) (1978)

- Theorie des kommunikativen Handelns (Teori Tindakan Komunikatif) (1981)

- Kleine politische Schriften I-IVBahasa Jerman (Tulisan Politik Kecil I-IV) (1981)

- Moral Consciousness and Communicative ActionBahasa Jerman (Kesadaran Moral dan Tindakan Komunikatif) (1983)

- Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen HandelnsBahasa Jerman (Studi Pendahuluan dan Pelengkap Teori Tindakan Komunikatif) (1984)

- Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften VBahasa Jerman (Kekacauan Baru: Tulisan Politik Kecil V) (1985)

- Der philosophische Diskurs der Moderne (Diskurs Filosofis Modernitas) (1985)

- Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VIBahasa Jerman (Semacam Penyelesaian Kerugian: Tulisan Politik Kecil VI) (1987)

- Nachmetaphysisches Denken. Philosophische AufsätzeBahasa Jerman (Pemikiran Pascametafisika: Esai Filosofis) (1988)

- Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VIIBahasa Jerman (Revolusi yang Tertunda: Tulisan Politik Kecil VII) (1990)

- Die Moderne - Ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische AufsätzeBahasa Jerman (Modernitas - Sebuah Proyek yang Belum Selesai: Esai Filosofis-Politik) (1990)

- Erläuterungen zur DiskursethikBahasa Jerman (Penjelasan Etika Diskursus) (1991)

- Texte und KontexteBahasa Jerman (Teks dan Konteks) (1991)

- Vergangenheit als Zukunft? Das alte Deutschland im neuen Europa? Ein Gespräch mit Michael HallerBahasa Jerman (Masa Lalu sebagai Masa Depan? Jerman Lama di Eropa Baru? Sebuah Percakapan dengan Michael Haller) (1991)

- Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates (Faktisitas dan Validitas: Kontribusi pada Teori Diskursus Hukum dan Negara Hukum Demokratis) (1992)

- On the Pragmatics of CommunicationBahasa Jerman (Tentang Pragmatik Komunikasi) (1992)

- Multiculturalism : examining the politics of recognitionBahasa Jerman (Multikulturalisme: Mengkaji Politik Pengakuan) (1994, bersama Amy Gutmann, Charles Taylor, Susan Wolf, Steven C. Rockefeller, Michael Walzer, K. Anthony Appiah)

- Die Normalität einer Berliner Republik. Kleine Politische Schriften VIIIBahasa Jerman (Normalitas Republik Berlin: Tulisan Politik Kecil VIII) (1995)

- Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie (Pencantuman Yang Lain: Studi tentang Teori Politik) (1996)

- Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Philosophische EssaysBahasa Jerman (Dari Kesan Sensual ke Ekspresi Simbolis: Esai Filosofis) (1997)

- A Berlin Republic (Republik Berlin) (1997, kumpulan wawancara dengan Habermas)

- The Postnational Constellation. Politische EssaysBahasa Jerman (Konstelasi Pascanasional: Esai Politik) (1998)

- Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and ModernityBahasa Jerman (Agama dan Rasionalitas: Esai tentang Akal Budi, Tuhan, dan Modernitas) (1998)

- Truth and JustificationBahasa Jerman (Kebenaran dan Pembenaran) (1998)

- Zeit der Übergänge. Kleine Politische Schriften IXBahasa Jerman (Masa Transisi: Tulisan Politik Kecil IX) (2001)

- The Future of Human NatureBahasa Jerman (Masa Depan Sifat Manusia) (2001)

- Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte VernunftBahasa Jerman (Tindakan Komunikatif dan Akal Budi yang Detransendentalisasi) (2001)

- Philosophy in a time of terror : dialogues with Jürgen Habermas and Jacques DerridaBahasa Jerman (Filsafat di Masa Teror: Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida) (2003, bersama Jacques Derrida, Giovanna Borradori)

- Der gespaltene Westen. Kleine politische Schriften XBahasa Jerman (Barat yang Terpecah: Tulisan Politik Kecil X) (2004)

- Old Europe, New Europe, Core Europe (2005)

- Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische AufsätzeBahasa Jerman (Antara Naturalisme dan Agama: Esai Filosofis) (2005)

- The Divided WestBahasa Jerman (Barat yang Terbagi) (2006)

- Dialektik der Säkularisierung : über Vernunft und ReligionBahasa Jerman (Dialektika Sekularisasi: Tentang Akal Budi dan Agama) (2005, bersama Joseph Ratzinger)

- Between Naturalism and Religion: Philosophical EssaysBahasa Jerman (Antara Naturalisme dan Agama: Esai Filosofis) (2008)

- Ach, Europa. Kleine politische Schriften XIBahasa Jerman (Ah, Eropa: Tulisan Politik Kecil XI) (2008)

- Europe. The Faltering ProjectBahasa Jerman (Eropa: Proyek yang Goyah) (2009)

- Philosophische TexteBahasa Jerman (Teks Filosofis) (2009, 5 jilid)

- Zur Verfassung Europas. Ein EssayBahasa Jerman (Tentang Konstitusi Eropa: Sebuah Esai) (2011)

- Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und ReplikenBahasa Jerman (Pemikiran Pascametafisika II: Esai dan Balasan) (2012)

- The Crisis of the European UnionBahasa Jerman (Krisis Uni Eropa) (2012)

- Im Sog der Technokratie. Kleine politische Schriften XIIBahasa Jerman (Dalam Tarikan Teknokrasi: Tulisan Politik Kecil XII) (2013)

- Auch eine Geschichte der PhilosophieBahasa Jerman (Juga Sebuah Sejarah Filsafat) (2019, 2 jilid)

- A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative PoliticsBahasa Jerman (Transformasi Struktural Baru Ranah Publik dan Politik Deliberatif) (2023)

6. Evaluasi dan Pengaruh

Pemikiran Jürgen Habermas telah memberikan dampak luas pada filsafat modern, sosiologi, dan teori politik, dan ia terus menjadi salah satu pemikir yang paling banyak dibahas dan dikritik di dunia.

6.1. Pengaruh dan Penilaian Akademik

Teori rasionalitas komunikatif dan ranah publik Habermas telah secara signifikan memengaruhi dunia akademis, terutama dalam filsafat, sosiologi, dan teori politik. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf dan sosiolog yang paling banyak dikutip dalam ilmu humaniora dan sosial. Bibliometrik menunjukkan pengaruhnya yang terus berlanjut dan relevansinya yang semakin meningkat dalam penelitian kontemporer.

Kontribusinya terhadap teori sosial meliputi pengembangan teori komprehensif tentang evolusi masyarakat dan modernisasi, serta pembelaan yang kuat terhadap modernitas dan masyarakat sipil. Pendekatannya terhadap Teori Kritis telah memberikan alternatif yang signifikan terhadap berbagai bentuk poststrukturalisme dan pesimisme radikal. Ia telah menginspirasi banyak sarjana untuk mengeksplorasi potensi akal budi, emansipasi, dan komunikasi dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

6.2. Kritik dan Kontroversi

Meskipun pengaruhnya luas, Habermas juga menghadapi berbagai kritik dan kontroversi. Salah satu yang paling menonjol adalah kritik yang ia lontarkan terhadap gerakan mahasiswa pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Ia mengecam aksi-aksi mahasiswa yang menggunakan tindakan kekerasan sebagai "revolusi palsu", "bentuk-bentuk pemerasan yang diulang kembali", dan "kontraproduktif". Habermas bahkan melabeli ekstremisme dalam gerakan tersebut sebagai "fasisme kiri", yang menyebabkan konflik terbuka antara dirinya dan para aktivis mahasiswa. Kritiknya ini membuatnya dijauhi oleh sebagian kalangan kiri radikal dan dituduh sebagai intelektual borjuis reaksioner. Namun, dari sudut pandang sosial liberal, kritik Habermas terhadap kekerasan dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan integritas diskursus rasional dan non-kekerasan sebagai landasan demokrasi.

Selain itu, keterlibatannya dalam Historikerstreit ("Sengketa Sejarawan") pada 1980-an juga menuai kritik. Meskipun ia membela interpretasi sejarah yang kritis terhadap era Nazi dan menolak upaya untuk merehabilitasi citra rezim tersebut, beberapa pihak menuduhnya membatasi kebebasan akademik atau memaksakan agenda politik tertentu.

6.3. Penerimaan dan Pengaruh

Pemikiran Habermas tidak hanya terbatas pada dunia akademis Barat tetapi juga telah diterima dan memengaruhi berbagai bidang di seluruh dunia, termasuk di Asia. Sebagai contoh, di Korea Selatan, karyanya sempat sulit diakses dan diterjemahkan hingga akhir 1980-an karena pandangannya yang sering dikaitkan dengan Song Du-yul, salah satu muridnya yang terlibat dalam kontroversi politik. Namun, sejak awal 1990-an, banyak karyanya mulai diterjemahkan dan dipelajari secara aktif.

Habermas sendiri dikenal karena kepeduliannya terhadap isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di berbagai negara, termasuk di Korea Selatan. Ia secara terbuka mengkritik pemerintah Korea Selatan atas penanganan kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh kritis seperti Kim Ji-ha dan Song Du-yul, menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir. Sikap ini memperkuat reputasinya sebagai seorang intelektual yang konsisten membela nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di ranah global.