1. Ikhtisar

Republik Jibuti adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Tanduk Afrika, di persimpangan strategis antara Laut Merah dan Teluk Aden. Sejarahnya kaya, mencakup periode kuno sebagai bagian dari Negeri Punt, kesultanan-kesultanan Islam abad pertengahan, kolonisasi Prancis, hingga kemerdekaan pada tahun 1977. Negara ini memiliki lanskap geografis yang didominasi gurun dan dataran tinggi vulkanik, dengan iklim yang panas dan kering. Secara politik, Jibuti adalah republik presidensial yang telah dipimpin oleh Presiden Ismaïl Omar Guelleh sejak 1999; meskipun menyelenggarakan pemilu, lanskap politik didominasi oleh partai berkuasa dengan partisipasi oposisi yang terbatas, menimbulkan pertanyaan tentang perkembangan demokrasi. Ekonominya sangat bergantung pada lokasinya yang strategis, dengan layanan pelabuhan dan penyewaan pangkalan militer asing (termasuk Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, dan Jepang) menjadi sumber pendapatan utama. Ketergantungan ini juga menimbulkan diskusi mengenai kedaulatan dan dampak sosial-ekonomi terhadap penduduk lokal. Pembangunan infrastruktur, khususnya pelabuhan dan jalur kereta api ke Ethiopia, bertujuan untuk memperkuat perannya sebagai pusat logistik regional, namun juga menimbulkan tantangan terkait utang luar negeri dan pemerataan manfaat ekonomi. Masyarakat Jibuti bersifat multi-etnis, didominasi oleh kelompok Issa-Somali dan Afar, dengan Islam sebagai agama mayoritas. Isu-isu hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, kondisi penjara, hak-hak perempuan seperti praktik FGM (Pemotongan/Mutilasi Genital Perempuan), dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, menjadi perhatian masyarakat internasional. Upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan terus dilakukan, meskipun tantangan tetap ada. Budaya Jibuti mencerminkan perpaduan tradisi Somali, Afar, Arab, dan pengaruh Prancis.

2. Nama dan etimologi

Jibuti secara resmi dikenal sebagai Republik Jibuti. Dalam bahasa lokal, negara ini dikenal sebagai YibuutiYibuuti (dalam bahasa Afar)Bahasa Afar dan JabuutiJabuuti (dalam bahasa Somali)Bahasa Somalia. Nama negara ini diambil dari nama ibu kotanya, Kota Jibuti. Etimologi nama "Jibuti" sendiri masih diperdebatkan, dengan beberapa teori dan legenda mengenai asal-usulnya yang bervariasi berdasarkan etnis.

Salah satu teori berasal dari kata dalam bahasa Afar, gaboutigabouti (bahasa Afar)Bahasa Afar, yang berarti "lempengan", kemungkinan merujuk pada fitur geografis daerah tersebut. Teori lain menghubungkannya dengan kata gaboodgabood (bahasa Afar)Bahasa Afar, yang berarti "dataran tinggi". Ada juga yang mengaitkan "Jibuti" dengan frasa yang berarti "Apakah kapal dau telah tiba?", merujuk pada aktivitas pelayaran kapal-kapal dau Arab di pelabuhan Jibuti. Teori lain yang lebih mitologis menyebutkan bahwa Jibuti bisa berarti "Tanah Tehuti" atau "Tanah Dewa Thoth" (DjehutiDjehuti (Mesir Kuno)Bahasa Mesir Kuno atau DjehutyDjehuty (Mesir Kuno)Bahasa Mesir Kuno), dewa bulan dalam agama Mesir Kuno.

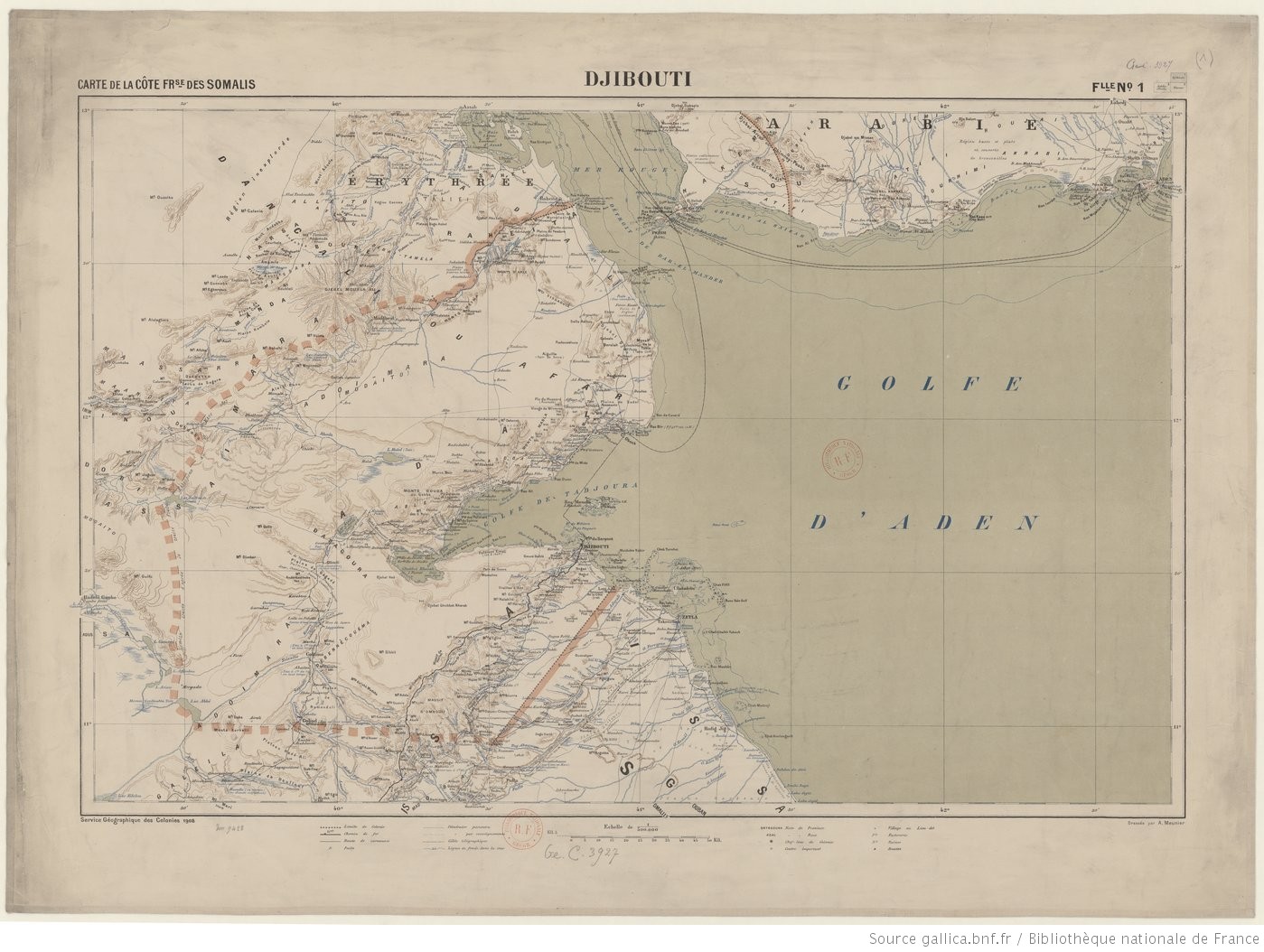

Selama masa administrasi Prancis, dari tahun 1862 hingga 1894, wilayah di utara Teluk Tadjoura disebut "Obock". Dari tahun 1896 (beberapa sumber menyebut 1897) hingga 1967, wilayah ini dikenal sebagai Somaliland Prancis (Côte française des SomalisPantai Somalia PrancisBahasa Prancis). Kemudian, dari tahun 1967 hingga kemerdekaan pada tahun 1977, namanya diubah menjadi Teritori Prancis Afar dan Issa (Territoire français des Afars et des IssasWilayah Prancis Afar dan IssaBahasa Prancis).

3. Sejarah

Sejarah wilayah Jibuti merentang dari zaman prasejarah, melalui hubungan dengan peradaban kuno, pembentukan kesultanan Islam, periode kolonial Prancis, hingga mencapai kemerdekaan dan perkembangan sebagai negara modern. Bukti-bukti arkeologis dan catatan sejarah menunjukkan peran penting wilayah ini dalam perdagangan dan interaksi budaya di Tanduk Afrika dan sekitarnya.

3.1. Prasejarah

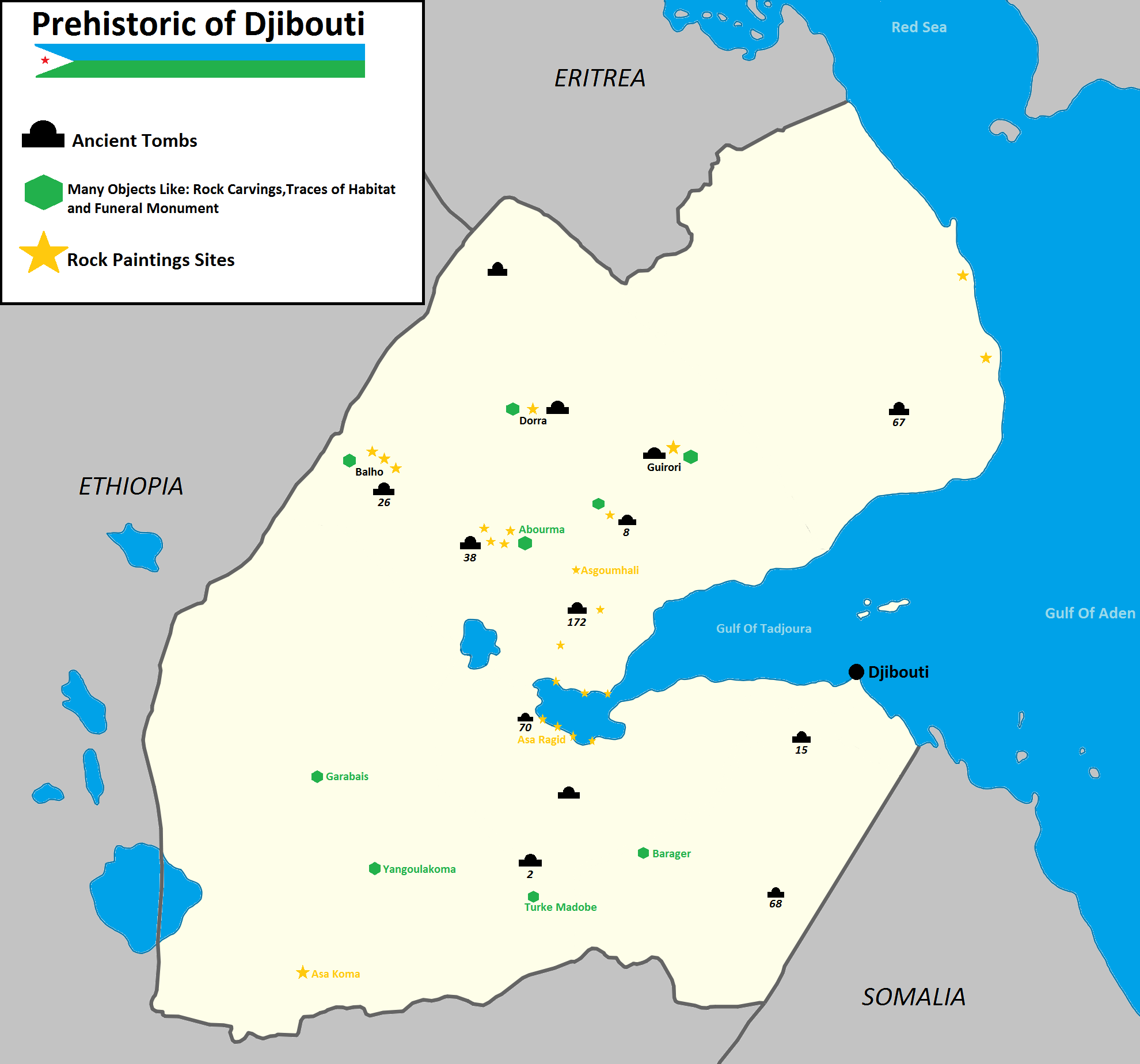

Wilayah Bab-el-Mandeb, yang mencakup Jibuti, sering dianggap sebagai salah satu titik penyeberangan utama bagi hominin awal yang mengikuti rute pesisir selatan dari Afrika Timur menuju Asia Selatan dan Asia Tenggara. Wilayah Jibuti telah dihuni sejak zaman Neolitikum. Menurut para ahli bahasa, populasi penutur bahasa Afro-Asia pertama tiba di wilayah ini selama periode tersebut, kemungkinan berasal dari "tanah air asli" (urheimat) rumpun bahasa tersebut di Lembah Nil atau Timur Dekat. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa rumpun bahasa Afro-Asia berkembang secara lokal di Tanduk Afrika, dan penuturnya kemudian menyebar dari sana.

Batu-batu pahat yang diperkirakan berusia sekitar 3 juta tahun telah ditemukan di daerah Danau Abbe. Di dataran Gobaad (antara Dikhil dan Danau Abbe), sisa-sisa gajah purba Palaeoloxodon recki juga ditemukan, yang tampak jelas telah dipotong menggunakan alat-alat basal yang ditemukan di dekatnya. Sisa-sisa ini diperkirakan berasal dari 1,4 juta tahun SM. Situs-situs serupa lainnya kemudian diidentifikasi sebagai kemungkinan hasil karya Homo ergaster. Sebuah situs Acheulean (dari 800.000 hingga 400.000 SM), tempat batu dipotong, digali pada tahun 1990-an di Gombourta, antara Damerdjog dan Loyada, 15 km selatan Kota Jibuti. Akhirnya, di Gobaad, rahang Homo erectus ditemukan, berasal dari 100.000 SM. Di Pulau Setan (Ghoubbet-el-Kharab), peralatan berusia 6.000 tahun telah ditemukan, yang digunakan untuk membuka kerang. Di daerah di dasar Goubet (Dankalélo, tidak jauh dari Pulau Setan), struktur batu melingkar dan pecahan tembikar yang dicat juga telah ditemukan. Peneliti sebelumnya juga melaporkan maksila fragmentaris, yang dikaitkan dengan bentuk Homo sapiens yang lebih tua dan diperkirakan berasal dari sekitar 250.000 tahun yang lalu, dari lembah Dagadlé Wadi.

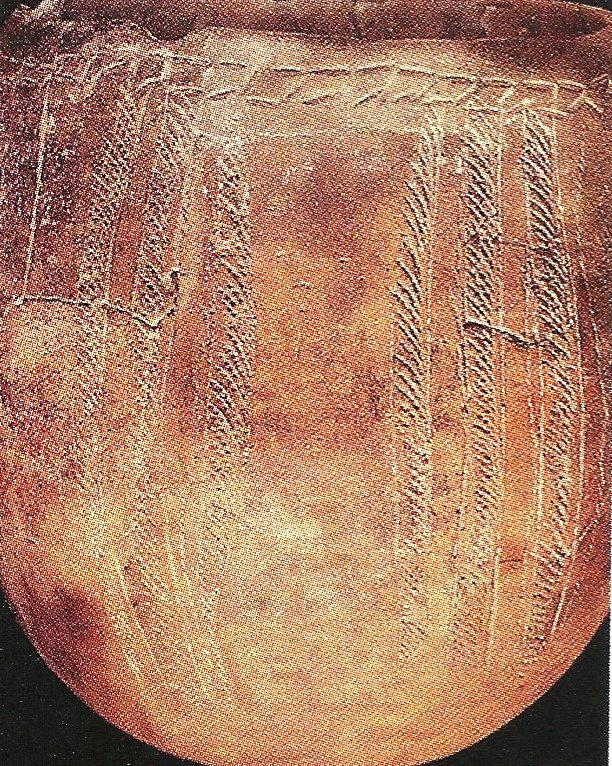

Tembikar yang berasal dari sebelum pertengahan milenium ke-2 SM telah ditemukan di Asa Koma, sebuah daerah danau pedalaman di Dataran Gobaad. Barang-barang dari situs ini ditandai dengan desain geometris tusukan dan sayatan, yang memiliki kemiripan dengan keramik fase 1 budaya Sabir dari Ma'layba di Arabia Selatan. Tulang-tulang sapi tak berpunuk bertanduk panjang juga telah ditemukan di Asa Koma, menunjukkan bahwa sapi yang didomestikasi telah ada sekitar 3.500 tahun yang lalu. Seni cadas yang tampak seperti antelop dan jerapah juga ditemukan di Dorra dan Balho. Handoga, yang berasal dari milenium keempat SM, telah menghasilkan mikrolit obsidian dan keramik polos yang digunakan oleh para penggembala nomaden awal dengan sapi yang didomestikasi.

Situs Wakrita adalah pemukiman Neolitikum kecil yang terletak di sebuah wadi di depresi tektonik Gobaad di Jibuti. Penggalian tahun 2004 menghasilkan banyak keramik yang memungkinkan untuk mendefinisikan satu fase budaya Neolitikum di wilayah ini, yang juga diidentifikasi di situs terdekat Asa Koma. Sisa-sisa fauna mengkonfirmasi pentingnya penangkapan ikan di pemukiman Neolitikum dekat Danau Abbe, tetapi juga pentingnya peternakan sapi dan, untuk pertama kalinya di daerah ini, bukti praktik penggembalaan kambing. Penanggalan radiokarbon menempatkan pendudukan ini pada awal milenium ke-2 SM, serupa dengan rentang Asa Koma. Kedua situs ini mewakili bukti tertua penggembalaan di wilayah tersebut, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan masyarakat Neolitikum di wilayah ini.

Hingga 4000 SM, wilayah ini mendapat manfaat dari iklim yang sangat berbeda dari yang dikenal saat ini dan mungkin mirip dengan iklim Mediterania. Sumber daya air melimpah dengan danau-danau di Goba'ad, Danau Assal dan Abbe yang lebih besar dan menyerupai badan air sungguhan. Oleh karena itu, manusia hidup dengan mengumpulkan, memancing, dan berburu. Wilayah ini dihuni oleh fauna yang sangat kaya: kucing besar, kerbau, gajah, badak, dll., sebagaimana dibuktikan, misalnya, oleh bestiari lukisan gua di Balho. Pada milenium ke-3 dan ke-2 SM, beberapa nomaden menetap di sekitar danau dan mempraktikkan penangkapan ikan dan peternakan. Pemakaman seorang wanita berusia 18 tahun, yang berasal dari periode ini, serta tulang hewan buruan, peralatan tulang, dan perhiasan kecil telah digali. Sekitar tahun 1500 SM, iklim sudah mulai berubah, dengan sumber air tawar menjadi semakin langka. Ukiran menunjukkan dromedaris (hewan zona kering), beberapa di antaranya ditunggangi oleh prajurit bersenjata. Orang-orang yang menetap kini kembali ke kehidupan nomaden. Gundukan batu tumulus berbagai bentuk yang melindungi makam-makam dari periode ini telah digali di seluruh wilayah.

3.2. Zaman Kuno (Negeri Punt)

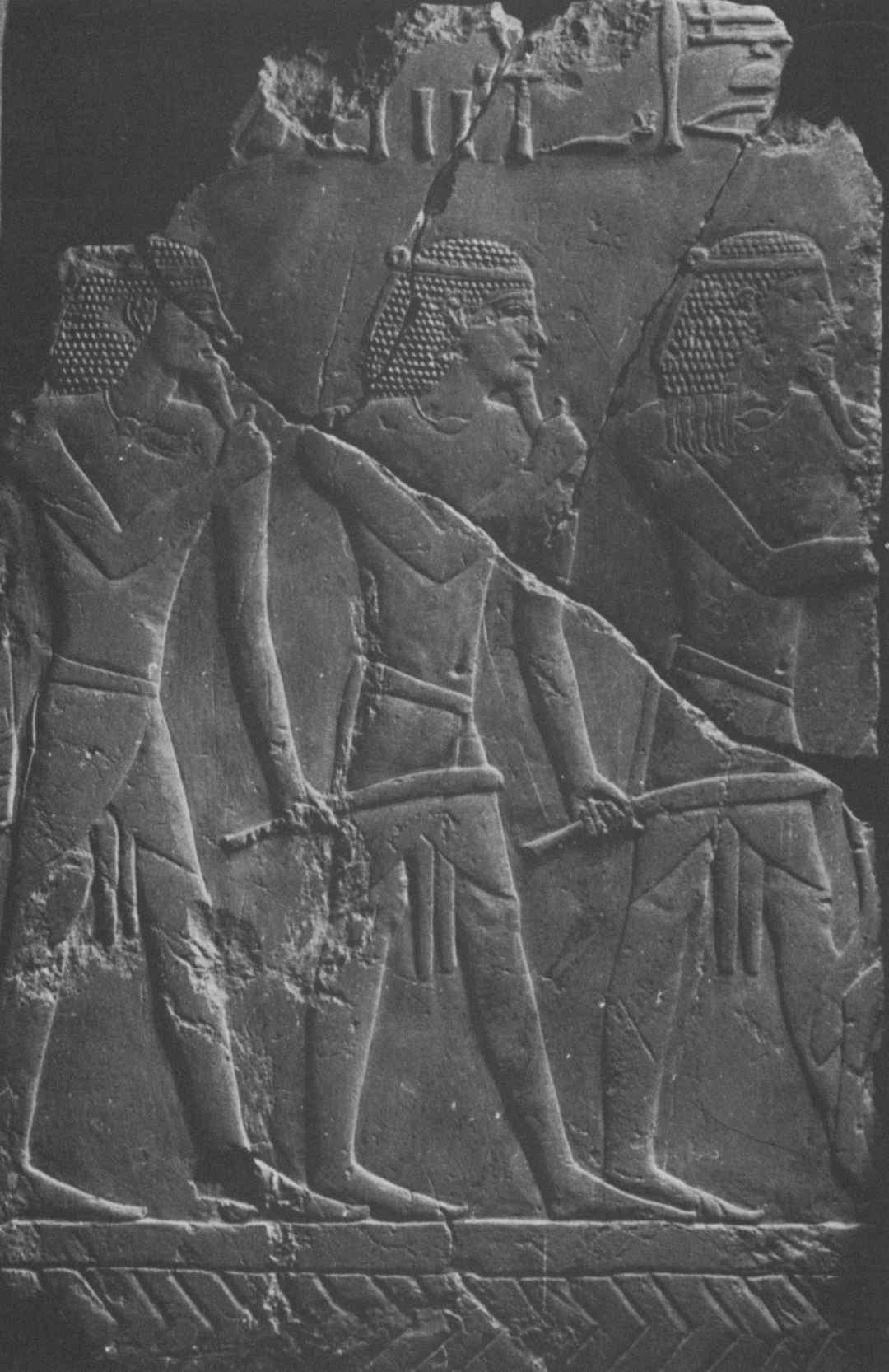

Wilayah Jibuti, bersama dengan Ethiopia utara, Somaliland, Eritrea, dan pantai Laut Merah Sudan, dianggap sebagai lokasi yang paling mungkin dari wilayah yang dikenal oleh Mesir Kuno sebagai Punt (atau Ta Netjeru, yang berarti "Tanah Dewa"). Penyebutan pertama Negeri Punt berasal dari abad ke-25 SM. Ekspedisi Mesir kuno yang tercatat paling awal ke Punt diorganisir oleh Firaun Sahure dari Dinasti Kelima (abad ke-25 SM), kembali dengan kargo antyue (kemungkinan kemenyan atau mur) dan orang-orang Punt. Namun, emas dari Punt tercatat telah ada di Mesir sejak zaman Firaun Khufu dari Dinasti Keempat.

Selanjutnya, ada lebih banyak ekspedisi ke Punt pada masa Dinasti Keenam, Kesebelas, Kedua Belas, dan Kedelapan Belas Mesir. Pada masa Dinasti Kedua Belas, perdagangan dengan Punt dirayakan dalam sastra populer dalam Kisah Pelaut yang Karam. Pada masa pemerintahan Mentuhotep III (Dinasti ke-11, sekitar 2000 SM), seorang perwira bernama Hannu mengorganisir satu atau lebih pelayaran ke Punt, tetapi tidak pasti apakah ia secara pribadi melakukan perjalanan dalam ekspedisi ini. Misi perdagangan para firaun Dinasti ke-12, Senusret I, Amenemhat II, dan Amenemhat IV, juga berhasil menavigasi perjalanan mereka ke dan dari negeri Punt yang misterius.

Pada masa Dinasti Kedelapan Belas Mesir, Hatshepsut membangun armada Laut Merah untuk memfasilitasi perdagangan antara ujung Teluk Aqaba dan titik-titik di selatan hingga Punt untuk membawa barang-barang pemakaman ke Karnak dengan imbalan emas Nubia. Hatshepsut secara pribadi melakukan ekspedisi Mesir kuno paling terkenal yang berlayar ke Punt. Para senimannya mengungkapkan banyak tentang bangsawan, penduduk, tempat tinggal, dan berbagai pohon di pulau itu, mengungkapnya sebagai "Tanah Para Dewa, sebuah wilayah jauh di timur ke arah matahari terbit, diberkati dengan produk untuk tujuan keagamaan", di mana para pedagang kembali dengan emas, gading, kayu hitam, kemenyan, resin aromatik, kulit binatang, hewan hidup, kosmetik rias mata, kayu harum, dan kayu manis. Orang Punt adalah bangsa yang memiliki hubungan dekat dengan Mesir Kuno selama pemerintahan Firaun Sahure dari Dinasti Kelima dan Ratu Hatshepsut dari Dinasti Kedelapan Belas. Menurut mural kuil di Deir el-Bahari, Negeri Punt pada waktu itu diperintah oleh Raja Parahu dan Ratu Ati.

3.3. Abad Pertengahan (Penyebaran Islam dan Kesultanan)

Agama Islam masuk ke wilayah ini sejak sangat awal, ketika sekelompok Muslim yang teraniaya mencari perlindungan di seberang Laut Merah di Tanduk Afrika atas desakan nabi Islam Muhammad. Adal (juga Awdal, Adl, atau Adel) berpusat di sekitar Zeila, ibu kotanya. Kesultanan ini didirikan oleh klan-klan Somali lokal pada awal abad ke-9. Zeila menarik pedagang dari seluruh dunia, berkontribusi pada kekayaan kota. Zeila adalah kota kuno dan merupakan salah satu kota paling awal di dunia yang memeluk Islam, tak lama setelah Hijrah. Masjid al-Qiblatayn dengan dua mihrab di Zeila berasal dari abad ke-7, dan merupakan masjid tertua. Pada akhir abad ke-9, Al-Yaqubi, seorang sarjana dan penjelajah Muslim Arab, menulis bahwa Kerajaan Adal adalah kerajaan kecil yang kaya dan Zeila berfungsi sebagai markas besar kerajaan, yang berasal dari awal abad tersebut.

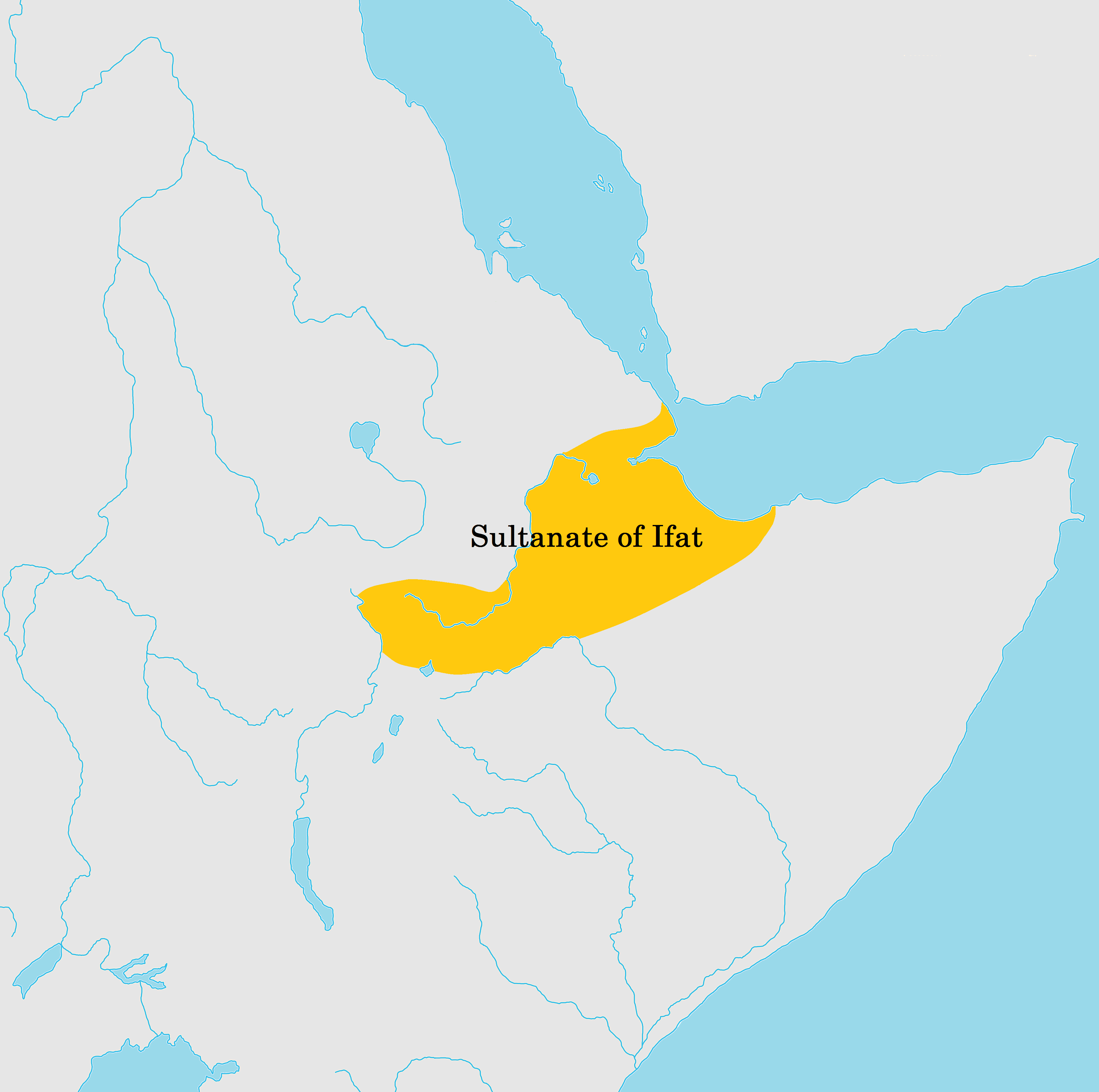

Referensi paling awal tentang Adal adalah setelah runtuhnya dinasti Makhzumi pada Juli 1288 ketika 'Ali Baziyu memimpin kampanye di Adal dan Mora yang diakhiri dengan pembunuhan para penguasa Adal dan Mora; Sultan yang menang kemudian mencaplok Adal dan Mora ke kerajaannya. Adal juga disebutkan oleh Marco Polo pada tahun 1295 sebagai negara yang terus-menerus berkonflik dengan Abyssinia. Menurut sejarawan Arab abad keempat belas Al Umari, Adal adalah salah satu wilayah pendiri Kesultanan Ifat bersama Biqulzar, Shewa, Kwelgora, Shimi, Jamme, dan Laboo.

Istilah ini digunakan secara ambigu pada era abad pertengahan untuk menunjukkan bagian dataran rendah yang dihuni Muslim di sebelah timur Kekaisaran Etiopia. Termasuk di utara Sungai Awash menuju Danau Abbe di perbatasan Jibuti-Etiopia modern serta wilayah antara Shewa dan Zeila di pantai Somalia. Distrik-distrik di Adal termasuk Hubat, Gidaya, dan Hargaya. Kadang-kadang juga mencakup Kesultanan Hadiya. Wilayah ini sebagian besar terletak di Awdal modern dan memiliki Zeila sebagai ibu kota tetapi juga menguasai kota-kota pedalaman lainnya seperti Abasa atau Dakkar yang meluas ke dataran tinggi Harar di tenggara dan Jibuti modern di barat.

Dinasti Walashma dianggap oleh para sarjana sebagai pendiri Kesultanan Ifat. Ifat pertama kali muncul ketika Umar Ibn Dunyā-ḥawaz, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Umar Walasma, membentuk kerajaannya sendiri dan menaklukkan Kesultanan Shewa yang terletak di Hararghe utara. Pada tahun 1288 Sultan Wali Asma berhasil memaksakan pemerintahannya atas Hubat, Zeila, dan negara-negara Muslim lainnya di wilayah tersebut. Taddesse Tamrat menjelaskan tindakan militer Sultan Walashma sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan wilayah Muslim di Tanduk Afrika dengan cara yang sama seperti Kaisar Yekuno Amlak berusaha mengkonsolidasikan wilayah Kristen di dataran tinggi selama periode yang sama.

Pada tahun 1320, konflik antara monarki Kristen dan para pemimpin Muslim Ifat dimulai. Konflik ini dipicu oleh Al-Nasir Muhammad dari Mesir. Penguasa Mamluk Al-Nasir Muhammad menganiaya Kristen Koptik dan menghancurkan gereja-gereja Koptik. Kaisar Etiopia Amda Seyon I mengirim utusan dengan peringatan kepada penguasa Mamluk bahwa jika ia tidak menghentikan penganiayaan terhadap orang Kristen di Mesir, ia akan membalas terhadap Muslim di bawah pemerintahannya dan akan membuat rakyat Mesir kelaparan dengan mengalihkan aliran Sungai Nil. Pemberontakan Sabr ad-Din bukanlah upaya untuk mencapai kemerdekaan, tetapi untuk menjadi kaisar Ethiopia Muslim.

Pada tahun 1376, Sultan Sa'ad ad-Din Abdul Muhammad, juga disebut Sa'ad ad-Din II, menggantikan saudaranya dan berkuasa, yang terus menyerang tentara Kristen Abyssinia. Ia menyerang para kepala daerah seperti di Zalan dan Hadeya, yang mendukung Kaisar. Pada awal abad ke-15, Kaisar Etiopia yang kemungkinan adalah Dawit I mengumpulkan pasukan besar untuk merespons. Ia mencap Muslim di daerah sekitarnya sebagai "musuh Tuhan", dan menyerbu Ifat. Setelah banyak perang, pasukan Ifat dikalahkan pada tahun 1403 di dataran tinggi Harar, Sultan Sa'ad ad-Din kemudian melarikan diri ke Zeila di mana tentara Etiopia mengejarnya. Al-Maqrizi menceritakan bahwa orang Amhara mengejar Sa'd al-Din hingga semenanjung Zeila, di lautan, tempat ia berlindung. Orang Amhara mengepungnya di sana, dan membuatnya kekurangan air; akhirnya salah satu dari orang-orang kafir menunjukkan jalan yang bisa mereka capai. Ketika mereka menemukannya, pertempuran pun terjadi; dan setelah tiga hari air habis. Sa'd al Din terluka di dahi dan jatuh ke tanah, lalu mereka menusuknya dengan pedang mereka. Tetapi ia meninggal dengan bahagia, gugur demi Allah. Setelah kematian Sa'ad ad-Din, "kekuatan kaum Muslimin berkurang", seperti yang dinyatakan Maqrizi, dan kemudian orang Amhara menetap di negara itu "dan dari masjid-masjid yang hancur mereka membuat gereja". Para pengikut Islam dikatakan telah dianiaya selama lebih dari dua puluh tahun. Anak-anaknya dan sisa-sisa Dinasti Walashma melarikan diri ke Yaman di mana mereka akan hidup dalam pengasingan hingga tahun 1415.

Pada tahun 1415, Sabr ad-Din III, putra tertua Sa'ad ad-Din II, kembali ke Adal dari pengasingannya di Arabia untuk memulihkan takhta ayahnya. Ia memproklamasikan dirinya sebagai "raja Adal" setelah kembali dari Yaman ke dataran tinggi Harar dan mendirikan ibu kota barunya di Dakkar. Sabr ad-Din III dan saudara-saudaranya mengalahkan pasukan berkekuatan 20.000 orang yang dipimpin oleh seorang komandan tak dikenal yang berharap dapat memulihkan "pemerintahan Amhara yang hilang". Raja yang menang kemudian kembali ke ibu kotanya, tetapi memberi perintah kepada banyak pengikutnya untuk melanjutkan dan memperluas perang melawan orang Kristen. Kaisar Etiopia Tewodros I segera dibunuh oleh Kesultanan Adal setelah kembalinya ahli waris Sa'ad ad-Din ke Tanduk Afrika. Sabr ad-Din III meninggal secara alami dan digantikan oleh saudaranya Mansur ad-Din yang menyerbu ibu kota dan takhta kerajaan Kekaisaran Solomonic dan mengusir Kaisar Dawit I ke Yedaya di mana menurut al-Maqrizi, Sultan Mansur menghancurkan pasukan Solomonic dan membunuh Kaisar. Ia kemudian maju ke pegunungan Mokha, di mana ia bertemu dengan 30.000 pasukan Solomonic yang kuat. Tentara Adalit mengepung musuh-musuh mereka dan selama dua bulan mengepung tentara Solomonic yang terperangkap sampai gencatan senjata diumumkan untuk kepentingan Mansur. Selama periode ini, Adal muncul sebagai pusat perlawanan Muslim terhadap kerajaan Kristen Abyssinia yang sedang berkembang. Adal kemudian akan memerintah seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Ifat, serta tanah lebih jauh ke timur hingga Bab el Mandeb ke Tanjung Guardafui, menurut Leo Africanus. Adal disebutkan namanya pada abad ke-14 dalam konteks pertempuran antara Muslim dari pesisir Somali dan Afar dan pasukan Kristen Raja Abyssinia Amda Seyon I. Adal awalnya memiliki ibu kota di kota pelabuhan Zeila, yang terletak di wilayah Awdal barat. Pemerintahan pada waktu itu adalah sebuah Emirat dalam Kesultanan Ifat yang lebih besar yang diperintah oleh Dinasti Walashma.

Menurut I.M. Lewis, pemerintahan tersebut diperintah oleh dinasti-dinasti lokal yang terdiri dari orang Arab yang telah tersomalisasi atau orang Somali yang telah terarabkan, yang juga memerintah Kesultanan Mogadishu yang serupa di wilayah Benadir di selatan. Sejarah Adal sejak periode pendirian ini akan ditandai oleh serangkaian pertempuran dengan Kekaisaran Etiopia tetangga. Pada puncaknya, kerajaan Adal menguasai sebagian besar wilayah Jibuti, Somaliland, Eritrea, dan Ethiopia modern. Antara Kota Jibuti dan Loyada terdapat sejumlah stela antropomorfik dan falus. Struktur-struktur ini dikaitkan dengan kuburan berbentuk persegi panjang yang diapit oleh lempengan vertikal, seperti yang juga ditemukan di Tiya, Ethiopia tengah. Stela Djibouti-Loyada tidak diketahui usianya, dan beberapa di antaranya dihiasi dengan simbol berbentuk T. Selain itu, penggalian arkeologis di Tiya telah menghasilkan makam. Pada tahun 1997, 118 stela dilaporkan di daerah tersebut. Bersama dengan stela di Zona Hadiya, struktur-struktur ini diidentifikasi oleh penduduk setempat sebagai Yegragn Dingay atau "batu Gran", merujuk pada Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi (Ahmad "Gurey" atau "Gran"), penguasa Kesultanan Adal.

Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi adalah seorang pemimpin militer dari Kesultanan Adal abad pertengahan di Tanduk Afrika bagian utara. Antara tahun 1529 dan 1543, ia memulai kampanye yang disebut sebagai Futuh Al-Habash, membawa tiga perempat wilayah Kristen Abyssinia di bawah kendali kekaisaran Muslim. Dengan pasukan yang terdiri dari orang Afar, Harari (Harla), dan Somali, pasukan al-Ghazi hampir memusnahkan kerajaan Ethiopia kuno, membantai setiap orang Ethiopia yang menolak masuk Islam. Dalam rentang empat belas tahun, Imam mampu menaklukkan jantung negara, mendatangkan malapetaka pada bangsa Kristen. Bahri Negash bergabung dengan Kaisar Gelawdewos dan Portugis dalam Pertempuran Wayna Daga yang menentukan, di mana tradisi menyatakan bahwa Imam Ahmad ditembak di dada oleh seorang penembak senapan Portugis bernama João de Castilho, yang menyerbu sendirian ke barisan Muslim dan tewas. Imam yang terluka kemudian dipenggal oleh seorang komandan kavaleri Ethiopia, Azmach Calite. Begitu tentara Imam mengetahui kematiannya, mereka melarikan diri dari medan perang. Konflik ini memberikan kesempatan bagi orang Oromo untuk menaklukkan dan bermigrasi ke tanah Gafat yang bersejarah di Welega di selatan Nil Biru dan ke timur hingga tembok Harar, mendirikan wilayah baru.

3.4. Era Modern Awal (Imamah Aussa)

Pada tahun 1550, Nur ibn Mujahid menjadi Emir Harar dan penguasa de facto Adal, memperkuat Harar dengan membangun tembok pertahanan yang masih ada hingga saat ini. Pada tahun 1559, ia memimpin invasi terhadap Kekaisaran Etiopia, membunuh Kaisar Gelawdewos dalam Pertempuran Fatagar, sementara secara bersamaan memukul mundur serangan Ethiopia terhadap Harar, yang mengakibatkan kematian Sultan Barakat ibn Umar Din dan berakhirnya Dinasti Walashma. Orang Oromo kemudian menyerbu Adal, dan pasukan Nur menderita kekalahan dalam Pertempuran Hazalo, meskipun tembok kota membuatnya aman, walau dalam kondisi kelaparan parah. Nur meninggal pada tahun 1567, dan digantikan oleh Uthman orang Abisinia, yang perjanjian damainya dengan orang Oromo menyebabkan penggulingannya. Penggantinya, Muhammad ibn Nasir, mencoba melakukan ekspedisi melawan Ethiopia tetapi dikalahkan dan terbunuh dalam Pertempuran Sungai Webi, menandai berakhirnya agresi Adal. Pengganti Muhammad, Mansur ibn Muhammad, melawan orang Oromo tanpa hasil dan kemudian menaklukkan kembali Aussa dan Zeila. Kematian Nur dan jatuhnya raja-raja Dinasti Walashma memicu perebutan kekuasaan, dengan Muhammad Gasa mengambil gelar Imam pada tahun 1576 dan memindahkan ibu kota ke Aussa, mendirikan Imamah Aussa, yang menurun selama abad berikutnya, akhirnya jatuh ke tangan orang Afar.

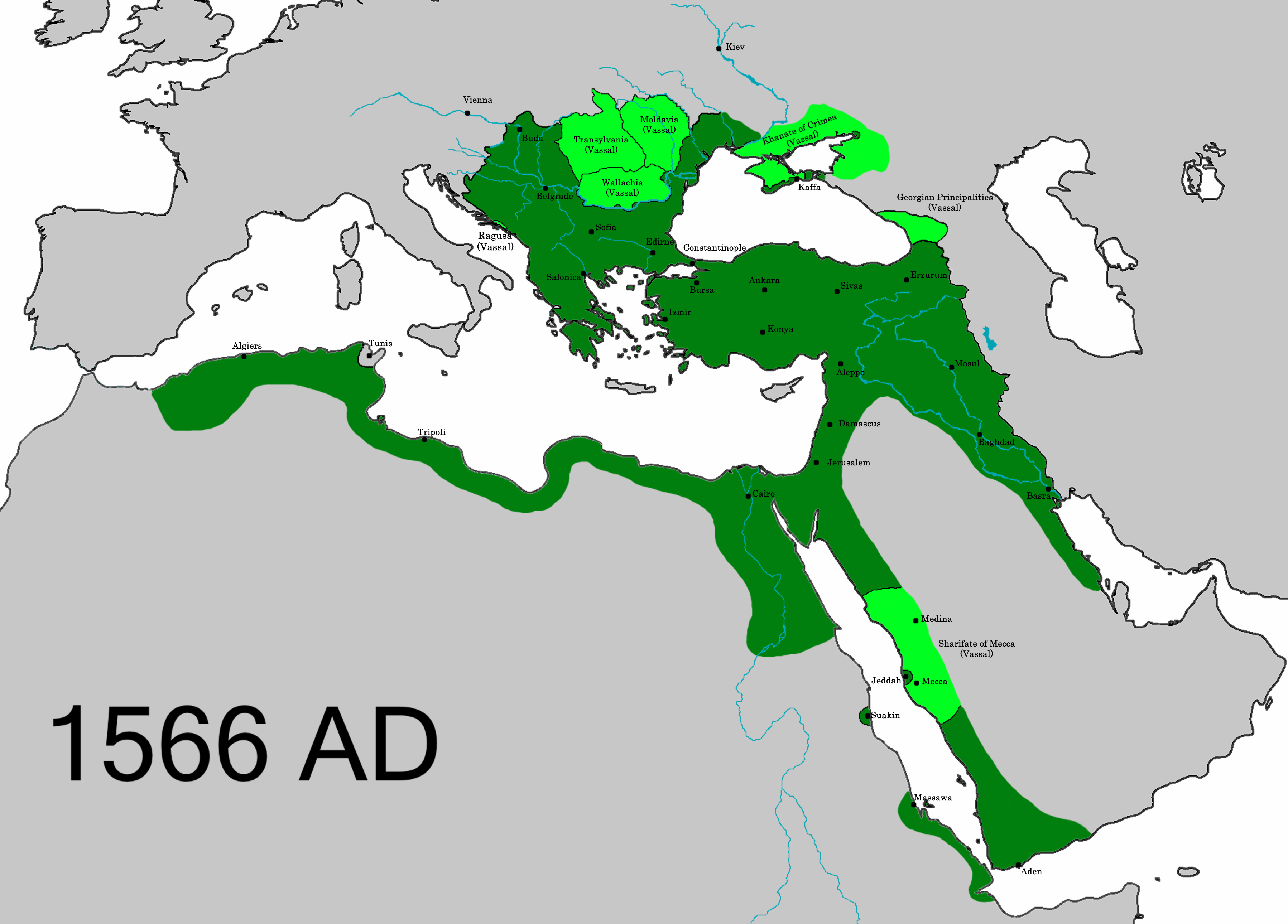

Mamluk Mesir yang ditaklukkan oleh Ottoman membuat khawatir para pedagang Arab, yang takut pada penakluk Turki baru ini sehingga mereka memilih untuk melakukan perjalanan menuju pantai Adal. Ini juga diikuti oleh pedagang India yang melarikan diri dari musuh yang sama. Ottoman yang memperhatikan gerakan massa yang tiba-tiba ini, dengan tergesa-gesa menduduki Zeyla dan mendirikan rumah pabean dan galai-galai yang berpatroli di Bab-el-Mandeb. Pada abad ke-17, ketika Ottoman terpaksa mundur dari Zeyla, kota dan sekitarnya seperti Tadjoura jatuh di bawah kendali para penguasa Mocha dan Sana'a, yang telah menyewakan wilayah itu kepada seorang pedagang Sana'a bernama Sayyid Al-Barr. Zeyla kemudian diperintah oleh seorang Emir, yang menurut Mordechai Abir memiliki "klaim samar atas otoritas atas seluruh Sahil, tetapi otoritas sebenarnya tidak jauh melampaui tembok kota." Dibantu oleh meriam dan beberapa tentara bayaran bersenjata senapan sundut, gubernur berhasil menangkis serangan dari nomaden pedalaman yang tidak bersatu, yang telah menembus daerah itu, serta para perampok di Teluk Aden. Meskipun Tadjoura mengklaim kemerdekaan penuh, ia dianggap bawahan Zeyla karena sultan akan menerima tunjangan tahunan dari gubernur setempat. Wazir Tadjourah, Mahammed Mahammed, memperbaruinya untuk kepentingan Pasha Turki dari Al-Hodeydah meskipun Kekaisaran Ottoman tidak pernah menjalankan hak politik atas Tadjoura. Mohammed Al-Barr kemudian digantikan sebagai gubernur Zeila dan dependensinya (Sahil) oleh Sharmake Ali Salih. Pada Juni 1861, Prancis menuduh Sharmarke Ali Salih terlibat dalam pembunuhan Henri Lambert, mantan agen konsuler Prancis dan pendukung saingan Sharmarke, Aboubakr Pasha, seorang pedagang budak orang Afar. Meskipun Pasha Turki dari Al-Hodeydah dan Residensi Inggris di Aden percaya Sharmarke tidak bersalah, ia dan beberapa pendukungnya ditangkap dan diserahkan kepada angkatan laut Prancis. Persidangan, yang awalnya direncanakan di Konstantinopel, kemudian dipindahkan ke Jeddah.

Muhammad Ali, Pasha Mesir, menguasai Yaman, Harar, Teluk Tadjoura termasuk Zeila dan Berbera. Gubernur Abou Baker memerintahkan garnisun Mesir di Sagallo untuk mundur ke Zeila. Kapal penjelajah Seignelay mencapai Sagallo tak lama setelah pasukan Mesir berangkat. Pasukan Prancis menduduki benteng tersebut meskipun ada protes dari Agen Inggris di Aden, Mayor Frederick Mercer Hunter, yang mengirim pasukan untuk menjaga kepentingan Inggris dan Mesir di Zeila dan mencegah perluasan pengaruh Prancis lebih lanjut ke arah itu. Pada tanggal 14 April 1884 Komandan kapal patroli L'Inferent melaporkan pendudukan Mesir di Teluk Tadjoura. Komandan kapal patroli Le Vaudreuil melaporkan bahwa Mesir menduduki pedalaman antara Obock dan Tadjoura. Kaisar Yohannes IV dari Ethiopia menandatangani perjanjian dengan Britania Raya untuk menghentikan pertempuran dengan Mesir dan mengizinkan evakuasi pasukan Mesir dari Ethiopia dan pesisir Somaliland. Garnisun Mesir ditarik dari Tadjoura. Léonce Lagarde mengerahkan kapal patroli ke Tadjoura malam berikutnya.

3.5. Masa Kolonial Prancis

Periode kolonial Prancis di Jibuti ditandai dengan pembentukan pos-pos perdagangan, pembangunan infrastruktur penting seperti jalur kereta api, dan perubahan administratif yang membentuk dasar negara Jibuti modern. Kepentingan strategis di Tanduk Afrika mendorong Prancis untuk memperkuat kehadirannya, yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan wilayah tersebut.

3.5.1. Somaliland Prancis

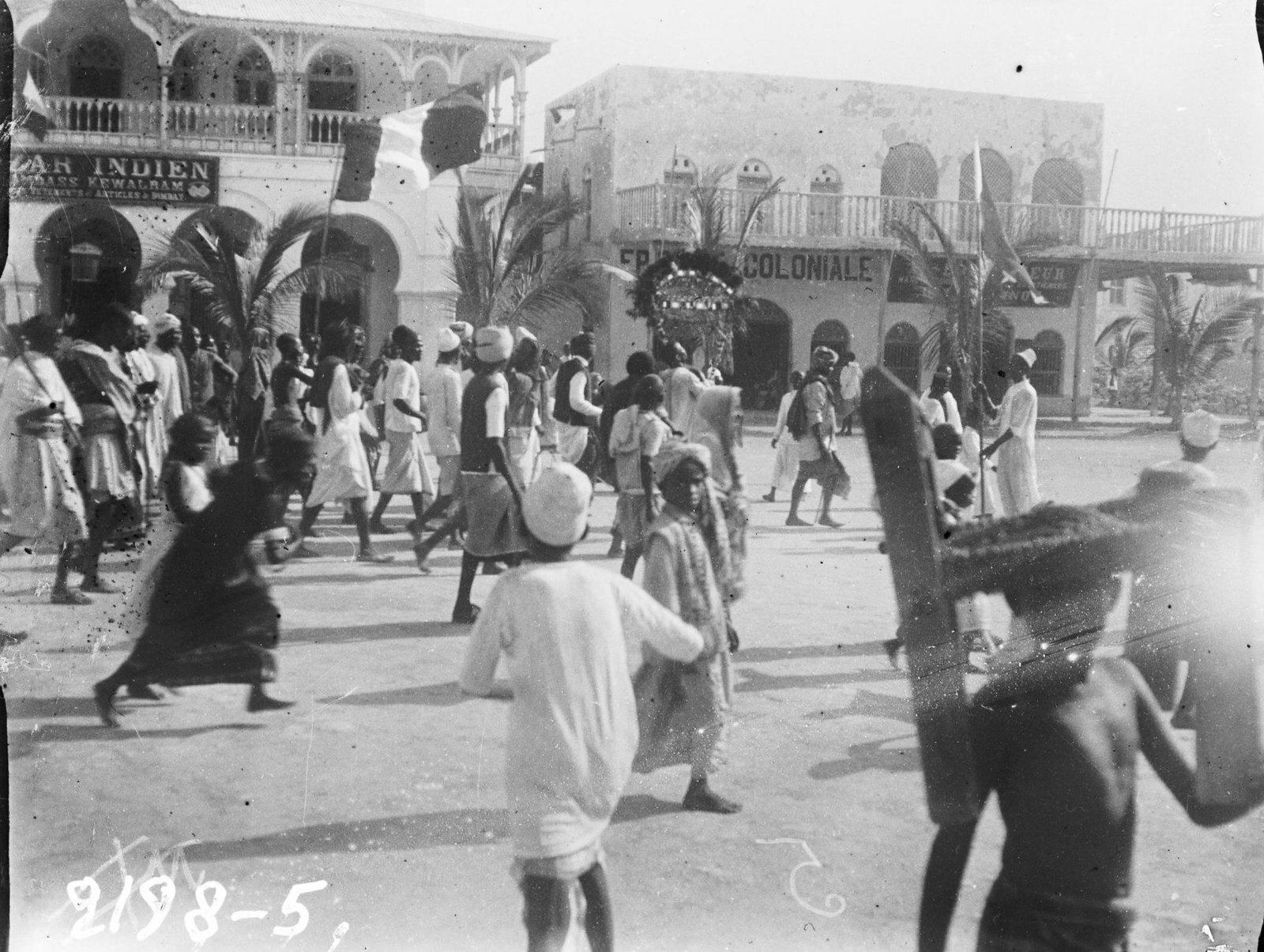

Batas-batas negara Jibuti saat ini ditetapkan sebagai pendirian Prancis pertama di Tanduk Afrika selama Perebutan Afrika. Perjanjian 11 Maret 1862 yang ditandatangani sultan orang Afar, Raieta Dini Ahmet, di Paris adalah perjanjian di mana orang Afar menjual tanah di sekitar Obock. Prancis tertarik untuk memiliki stasiun pengisian batu bara untuk kapal uap, yang akan menjadi sangat penting setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. (Hingga saat itu kapal-kapal Prancis harus membeli batu bara di pelabuhan Inggris Aden di seberang teluk, suatu ketergantungan yang tidak bijaksana jika terjadi perang.) Kemudian, perjanjian itu digunakan oleh kapten Fleuriot de Langle untuk menjajah bagian selatan Teluk Tadjoura. Pada tanggal 26 Maret 1885, Prancis menandatangani perjanjian lain dengan orang Issa di mana yang terakhir akan menjadi protektorat di bawah Prancis. Wilayah ini didirikan antara tahun 1883 dan 1887, setelah para sultan orang Somali dan orang Afar yang berkuasa masing-masing menandatangani perjanjian dengan Prancis. Upaya Nikolay Ivanovitch Achinov, seorang petualang Rusia, untuk mendirikan pemukiman di Sagallo pada tahun 1889 segera digagalkan oleh pasukan Prancis setelah hanya satu bulan. Pada tahun 1894, Léonce Lagarde mendirikan administrasi Prancis permanen di kota Jibuti dan menamai wilayah itu Somaliland Prancis. Pembangunan Jalur Kereta Api Imperial Ethiopia ke barat menuju Ethiopia mengubah pelabuhan Jibuti menjadi kota yang berkembang pesat dengan 15.000 penduduk, pada saat Harar adalah satu-satunya kota di Ethiopia yang melebihi jumlah itu.

Meskipun populasi menurun setelah selesainya jalur kereta api ke Dire Dawa dan perusahaan asli gagal serta memerlukan dana talangan pemerintah, jalur kereta api memungkinkan wilayah itu dengan cepat menggantikan perdagangan berbasis karavan yang dilakukan di Zeila (saat itu di wilayah Somaliland Inggris) dan menjadi pelabuhan utama untuk kopi dan barang-barang lain yang meninggalkan Ethiopia selatan dan Ogaden melalui Harar. Batalyon Berbaris Somalia ke-6 dibentuk di Madagaskar pada 11 Mei 1916, dengan rekrutan dari Pesisir Somali Prancis dan berganti nama menjadi Batalyon Tirailleur Somalia ke-1 setibanya di Prancis pada bulan Juni. Awalnya dimaksudkan sebagai unit pementasan, perwira batalyon menanggapi keinginan orang Somalia untuk bertempur, yang mengarah pada partisipasi mereka bersama RICM dalam serangan Oktober 1916 di Benteng Douaumont. Untuk peran mereka yang terhormat, kompi-kompi batalyon dianugerahi Croix de Guerre, dan bendera RICM menerima Legion of Honor. Diatur kembali sebagai unit tempur pada Desember 1916, batalyon tersebut bertempur di Chemin des Dames pada Mei 1917 dan kemudian dalam pertempuran penting seperti Malmaison, Pertempuran Aisne ke-3, dan Pertempuran Marne ke-2, mendapatkan banyak kutipan dan hak untuk mengenakan fourragère Croix de Guerre. Dari 2.434 penembak yang dikerahkan, 517 tewas dan 1.200 terluka di Eropa.

Setelah invasi dan pendudukan Italia atas Ethiopia pada pertengahan 1930-an, pertempuran perbatasan terus-menerus terjadi antara pasukan Prancis di Somaliland Prancis dan pasukan Italia di Afrika Timur Italia. Pada Juni 1940, selama tahap awal Perang Dunia II, Prancis jatuh dan koloni tersebut kemudian diperintah oleh pemerintah Vichy (Prancis) yang pro-Poros. Pasukan Inggris dan Persemakmuran melawan Italia tetangga selama Kampanye Afrika Timur. Pada tahun 1941, Italia dikalahkan dan pasukan Vichy di Somaliland Prancis terisolasi. Administrasi Prancis Vichy terus bertahan di koloni selama lebih dari setahun setelah runtuhnya Italia. Sebagai tanggapan, Inggris memblokade pelabuhan Kota Jibuti tetapi tidak dapat mencegah Prancis lokal memberikan informasi tentang konvoi kapal yang lewat. Pada tahun 1942, sekitar 4.000 pasukan Inggris menduduki kota tersebut. Sebuah batalyon lokal dari Somaliland Prancis berpartisipasi dalam Pembebasan Prancis pada tahun 1944.

Pada tahun 1958, menjelang kemerdekaan Somalia tetangga pada tahun 1960, sebuah referendum diadakan di Jibuti untuk memutuskan apakah akan tetap bersama Prancis atau menjadi negara merdeka. Referendum tersebut mendukung kelanjutan asosiasi dengan Prancis, sebagian karena gabungan suara "ya" oleh kelompok etnis Afar yang cukup besar dan penduduk Prancis. Ada juga tuduhan kecurangan pemilu yang meluas. Mayoritas dari mereka yang memilih "tidak" adalah orang Somali yang sangat mendukung bergabung dengan Somalia bersatu seperti yang diusulkan oleh Mahmoud Harbi, Wakil Presiden Dewan Pemerintah. Harbi tewas dalam kecelakaan pesawat dua tahun kemudian dalam keadaan yang mencurigakan.

3.5.2. Teritori Prancis Afar dan Issa

Pada tahun 1966, Prancis menolak rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa agar memberikan kemerdekaan kepada Somaliland Prancis. Pada bulan Agustus tahun yang sama, kunjungan resmi ke wilayah tersebut oleh Presiden Prancis saat itu, Charles de Gaulle, juga disambut dengan demonstrasi dan kerusuhan. Menanggapi protes tersebut, de Gaulle memerintahkan referendum lain.

Pada tahun 1967, sebuah plebisit kedua diadakan untuk menentukan nasib wilayah tersebut. Hasil awal mendukung hubungan yang berkelanjutan tetapi lebih longgar dengan Prancis. Pemungutan suara juga terbagi berdasarkan garis etnis, dengan penduduk Somali umumnya memilih kemerdekaan, dengan tujuan akhirnya bersatu dengan Somalia, dan orang Afar sebagian besar memilih untuk tetap berhubungan dengan Prancis. Referendum tersebut kembali diwarnai oleh laporan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pihak berwenang Prancis. Segera setelah plebisit diadakan, bekas Côte française des Somalis (Somaliland Prancis) diubah namanya menjadi Territoire français des Afars et des Issas. Pengumuman hasil plebisit memicu kerusuhan sipil, termasuk beberapa kematian. Prancis juga meningkatkan kekuatan militernya di sepanjang perbatasan. Gerakan kemerdekaan selama periode ini berupaya memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Jibuti, menghadapi tantangan politik dan sosial yang signifikan.

Selama tahun 1960-an, perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh Front untuk Pembebasan Pesisir Somali (FLCS), yang melancarkan perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan dengan sebagian besar kekerasannya ditujukan pada personel Prancis. FLCS biasa memulai beberapa operasi lintas batas ke Somaliland Prancis dari Somalia dan Ethiopia untuk menyerang target Prancis. Pada tanggal 24 Maret 1975, Front de Libération de la Côte des Somalis menculik Duta Besar Prancis untuk Somalia, Jean Guery, untuk ditukar dengan dua aktivis anggota FLCS yang keduanya menjalani hukuman seumur hidup di daratan Prancis. Ia ditukar dengan dua anggota FLCS di Aden, Yaman Selatan. FLCS diakui sebagai gerakan pembebasan nasional oleh Organisasi Kesatuan Afrika (OAU), yang berpartisipasi dalam pendanaannya. FLCS mengembangkan tuntutannya antara permintaan integrasi dalam kemungkinan "Somalia Raya" yang dipengaruhi oleh pemerintah Somalia atau kemerdekaan sederhana wilayah tersebut. Pada tahun 1975, Liga Rakyat Afrika untuk Kemerdekaan (LPAI) dan FLCS bertemu di Kampala, Uganda; setelah beberapa pertemuan kemudian, mereka akhirnya memilih jalur kemerdekaan, yang menyebabkan ketegangan dengan Somalia.

Pada tahun 1976, anggota Front de Libération de la Côte des Somalis yang mengupayakan kemerdekaan Jibuti dari Prancis, juga bentrok dengan Grup Intervensi Gendarmerie Nasional terkait pembajakan bus dalam perjalanan ke Loyada. Peristiwa ini, dengan menunjukkan kesulitan mempertahankan kehadiran kolonial Prancis di Jibuti, merupakan langkah penting dalam kemerdekaan wilayah tersebut. Kemungkinan referendum ketiga yang tampak berhasil bagi Prancis semakin menipis. Biaya yang mahal untuk mempertahankan koloni, pos terdepan terakhir Prancis di benua itu, adalah faktor lain yang memaksa para pengamat meragukan bahwa Prancis akan mencoba mempertahankan wilayah tersebut.

3.6. Republik Jibuti (Pasca Kemerdekaan)

Sebuah referendum kemerdekaan ketiga diadakan di Teritori Prancis Afar dan Issa pada tanggal 8 Mei 1977. Referendum sebelumnya diadakan pada tahun 1958 dan 1967, yang menolak kemerdekaan. Referendum ini mendukung kemerdekaan dari Prancis. Sebanyak 98,8% pemilih mendukung pemisahan diri dari Prancis, secara resmi menandai kemerdekaan Jibuti. Hassan Gouled Aptidon, seorang politisi Issa (etnis Somali) yang berkampanye untuk suara "ya" dalam referendum tahun 1958, menjadi presiden pertama negara itu (1977-1999). Pemerintahan pasca-kemerdekaan menghadapi tantangan dalam membangun institusi negara yang stabil, mengelola keragaman etnis, dan mengembangkan ekonomi.

Selama tahun pertamanya, Jibuti bergabung dengan Organisasi Kesatuan Afrika (sekarang Uni Afrika), Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1986, republik yang baru lahir ini juga termasuk di antara anggota pendiri organisasi pembangunan regional Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD). Selama Perang Ogaden, politisi Issa yang berpengaruh membayangkan Jibuti Raya atau "Tanah Issa", di mana perbatasan Jibuti akan membentang dari Laut Merah hingga Dire Dawa. Impian itu pupus menjelang akhir perang ketika pasukan Somalia diusir dari Ethiopia.

Pada awal 1990-an, ketegangan atas perwakilan pemerintah menyebabkan konflik bersenjata antara partai People's Rally for Progress (PRP) yang berkuasa di Jibuti dan kelompok oposisi Front untuk Pemulihan Persatuan dan Demokrasi (FRUD). Kebuntuan berakhir dengan perjanjian pembagian kekuasaan pada tahun 2000. Pada April 2021, Ismael Guelleh, Presiden Jibuti kedua sejak kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1977, terpilih kembali untuk masa jabatan kelimanya. Pemerintahan Guelleh telah dikritik karena kurangnya kemajuan demokrasi dan pembatasan hak asasi manusia, meskipun negara ini memainkan peran penting dalam stabilitas regional dan upaya kontra-terorisme internasional karena lokasinya yang strategis.

3.6.1. Perang Saudara Jibuti

Perang Saudara Jibuti meletus pada awal tahun 1990-an, terutama antara pemerintah yang didominasi oleh etnis Issa dan kelompok pemberontak Front untuk Pemulihan Persatuan dan Demokrasi (FRUD) yang sebagian besar mewakili etnis Afar. Penyebab utama perang ini adalah ketidakpuasan etnis Afar terhadap marginalisasi politik dan ekonomi, serta tuntutan akan representasi yang lebih besar dalam pemerintahan. Latar belakangnya mencakup sejarah panjang ketegangan etnis dan distribusi kekuasaan yang tidak merata sejak masa kolonial dan pasca-kemerdekaan.

Perang ini ditandai dengan pertempuran di wilayah utara dan barat Jibuti. FRUD pada awalnya mencapai beberapa keberhasilan militer, menguasai sebagian wilayah. Pemerintah, dengan dukungan dari Prancis, melancarkan serangan balasan. Konflik ini berdampak buruk pada penduduk sipil, menyebabkan pengungsian dan penderitaan.

Upaya perdamaian menghasilkan beberapa perjanjian. Pada tahun 1994, faksi moderat FRUD menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah, yang mengarah pada pembentukan pemerintahan koalisi dan integrasi sebagian pejuang FRUD ke dalam angkatan bersenjata nasional. Namun, faksi radikal FRUD terus melanjutkan perlawanan bersenjata hingga akhirnya menandatangani perjanjian damai definitif pada tahun 2001.

Konsekuensi dari perang saudara ini termasuk kerugian nyawa, kerusakan infrastruktur, dan trauma sosial. Namun, perjanjian damai tersebut membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional dan reformasi politik, meskipun tantangan terkait pembagian kekuasaan yang adil dan partisipasi politik yang inklusif terus berlanjut. Perang ini juga menyoroti pentingnya mengatasi ketidaksetaraan etnis dan regional untuk stabilitas jangka panjang negara.

4. Geografi

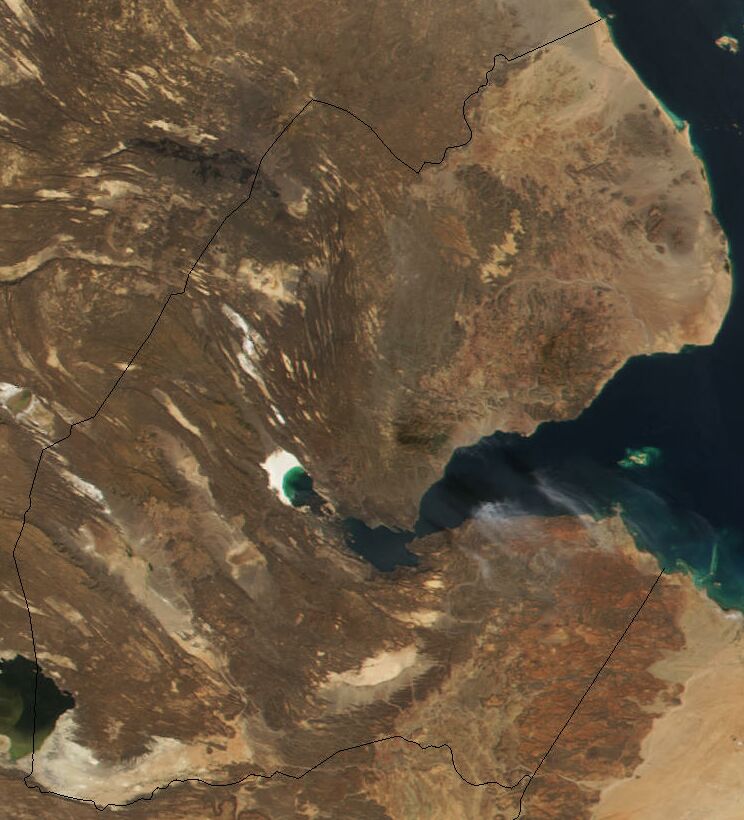

Jibuti terletak di Tanduk Afrika dan memiliki lanskap yang beragam, mulai dari dataran pantai hingga pegunungan vulkanik dan gurun. Lokasinya yang strategis di persimpangan Laut Merah dan Teluk Aden menjadikannya titik penting secara geopolitik dan ekologis.

4.1. Lokasi dan topografi

Jibuti terletak di Tanduk Afrika, di Teluk Aden dan Bab-el-Mandeb, di pintu masuk selatan Laut Merah. Negara ini berada di antara garis lintang 11° dan 14°LU dan garis bujur 41° dan 44°BT, di titik paling utara Lembah Celah Besar. Di Jibuti inilah patahan antara Lempeng Afrika dan Lempeng Somalia bertemu dengan Lempeng Arab, membentuk titik rangkap tiga geologis. Interaksi tektonik di titik rangkap tiga ini telah menciptakan elevasi terendah di Afrika di Danau Assal (-155 m di bawah permukaan laut), dan depresi terendah kedua di daratan kering di mana pun di bumi (hanya dilampaui oleh depresi di sepanjang perbatasan Yordania dan Israel).

Garis pantai negara ini membentang sekitar 314 km, dengan medan yang sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Luas total Jibuti adalah 23.20 K km2. Perbatasannya membentang 575 km, di antaranya 125 km dengan Eritrea, 390 km dengan Ethiopia, dan 60 km dengan Somaliland. Perlu dicatat bahwa perbatasan Jibuti-Somalia secara de jure dikendalikan oleh Republik Federal Somalia yang diakui secara internasional, tetapi secara de facto berada di bawah kendali Republik Somaliland yang tidak diakui. Jibuti adalah negara paling selatan di Lempeng Arab.

Jibuti memiliki delapan rangkaian pegunungan dengan puncak lebih dari 1.00 K m. Rangkaian Mousa Ali dianggap sebagai rangkaian pegunungan tertinggi di negara itu, dengan puncak tertinggi di perbatasan dengan Ethiopia dan Eritrea, mencapai ketinggian 2.03 K m. Gurun Grand Bara mencakup bagian selatan Jibuti di wilayah Arta, Ali Sabieh, dan Dikhil. Sebagian besar gurun ini berada pada ketinggian yang relatif rendah, di bawah 520 m (0.5 K m (1.70 K ft)).

Titik-titik geografis ekstrem termasuk: di utara, Ras Doumera dan titik di mana perbatasan dengan Eritrea memasuki Laut Merah di Region Obock; di timur, bagian dari pantai Laut Merah di utara Ras Bir; di selatan, sebuah lokasi di perbatasan dengan Ethiopia di sebelah barat kota As Ela; dan di barat, sebuah lokasi di perbatasan dengan Ethiopia tepat di sebelah timur kota Afambo di Ethiopia.

Sebagian besar Jibuti merupakan bagian dari ekoregion padang rumput dan semak belukar xeric Etiopia. Pengecualiannya adalah jalur timur di sepanjang pantai Laut Merah, yang merupakan bagian dari gurun pesisir Eritrea.

Di antara Danau Abbe dan Pegunungan Mabla, terdapat lanskap vulkanik yang menarik, seringkali dengan formasi batuan unik dan sumber air panas.

4.2. Iklim

Iklim Jibuti secara signifikan lebih hangat dan memiliki variasi musiman yang jauh lebih sedikit dibandingkan rata-rata dunia. Suhu maksimum harian rata-rata berkisar antara 32 °C hingga 41 °C, kecuali di ketinggian. Di Kota Jibuti, misalnya, suhu tertinggi rata-rata sore hari berkisar antara 28 °C hingga 34 °C pada bulan April. Namun di Airolaf, yang berkisar antara 1.54 K m hingga 1.60 K m, suhu maksimum adalah 30 °C di musim panas dan minimum 9 °C di musim dingin. Di daerah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 500 m hingga 800 m, suhunya sebanding dan lebih sejuk dibandingkan dengan daerah pantai pada bulan-bulan terpanas dari Juni hingga Agustus. Desember dan Januari adalah bulan terdingin dengan suhu rendah rata-rata mencapai 15 °C. Jibuti memiliki iklim semi-kering panas (BSh) atau iklim gurun panas (BWh), meskipun suhu jauh lebih sedang di ketinggian tertinggi.

Iklim Jibuti berkisar dari kering di wilayah pesisir timur laut hingga semi-kering di bagian tengah, utara, barat, dan selatan negara itu. Di pesisir timur, curah hujan tahunan kurang dari 130 mm (0.1 m (5 in)); di dataran tinggi tengah, curah hujan sekitar 200 mm hingga 400 mm (0.2 m (8 in) hingga 0.4 m (16 in)). Daerah pedalaman secara signifikan kurang lembap dibandingkan wilayah pesisir.

| Lokasi | Juli (°C) | Juli (°F) | Januari (°C) | Januari (°F) |

|---|---|---|---|---|

| Kota Jibuti | 41/31 | 107/88 | 28/21 | 83/70 |

| Ali Sabieh | 36/25 | 96/77 | 26/15 | 79/60 |

| Tadjoura | 41/31 | 107/88 | 29/22 | 84/72 |

| Dikhil | 38/27 | 100/81 | 27/17 | 80/63 |

| Obock | 41/30 | 105/87 | 28/22 | 84/72 |

| Arta | 36/25 | 97/78 | 25/15 | 78/60 |

| Randa | 34/23 | 94/73 | 23/13 | 74/56 |

| Holhol | 38/28 | 101/81 | 26/17 | 79/62 |

| Ali Adde | 38/27 | 100/82 | 26/16 | 80/61 |

| Airolaf | 31/18 | 88/66 | 22/9 | 71/49 |

4.3. Margasatwa

Flora dan fauna negara ini hidup dalam lanskap yang keras dengan hutan hanya mencakup kurang dari satu persen dari total luas negara. Margasatwa tersebar di tiga wilayah utama, yaitu dari wilayah pegunungan utara negara itu hingga dataran tinggi vulkanik di bagian selatan dan tengahnya, dan memuncak di wilayah pesisir.

Sebagian besar spesies satwa liar ditemukan di bagian utara negara itu, dalam ekosistem Taman Nasional Hutan Day. Pada ketinggian rata-rata 1.50 K m, daerah tersebut mencakup massif Goda, dengan puncak 1.78 K m. Ini mencakup area seluas 3.5 km2 hutan Juniperus procera, dengan banyak pohon menjulang hingga ketinggian 20 m. Kawasan hutan ini adalah habitat utama Francolin Jibuti yang terancam punah dan endemik (sejenis burung), dan vertebrata lain yang baru dicatat, Platyceps afarensis (ular colubrine). Ini juga berisi banyak spesies tumbuhan kayu dan herba, termasuk kayu boks dan zaitun, yang menyumbang 60% dari total spesies yang teridentifikasi di negara ini.

Menurut profil negara terkait keanekaragaman hayati satwa liar di Jibuti, negara ini memiliki lebih dari 820 spesies tumbuhan, 493 spesies invertebrata, 455 spesies ikan, 40 spesies reptil, tiga spesies amfibi, 360 spesies burung, dan 66 spesies mamalia. Satwa liar Jibuti juga terdaftar sebagai bagian dari titik panas keanekaragaman hayati Tanduk Afrika dan titik panas terumbu karang Laut Merah dan Teluk Aden. Mamalia termasuk beberapa spesies antelop, seperti Gazel Soemmerring dan Gazel Pelzeln. Sebagai akibat dari larangan berburu yang diberlakukan sejak awal 1970-an, spesies ini sekarang terlestarikan dengan baik. Mamalia khas lainnya adalah Zebra Grevy, babun hamadryas, dan Antelop Hunter. Warthog, spesies yang rentan, juga ditemukan di Taman Nasional Day. Perairan pesisir memiliki dugong dan Genet Abisinia; yang terakhir memerlukan konfirmasi melalui studi lebih lanjut. Penyu hijau dan penyu sisik berada di perairan pesisir tempat mereka juga bersarang. Citah Afrika Timur Laut (Acinonyx jubatus soemmeringii) dianggap telah punah di Jibuti.

5. Politik

Sistem politik Jibuti adalah republik presidensial, namun dalam praktiknya menunjukkan karakteristik dominasi partai penguasa dan konsentrasi kekuasaan pada eksekutif. Hubungan luar negeri negara ini sangat dipengaruhi oleh lokasinya yang strategis, menjadikannya tuan rumah bagi banyak pangkalan militer asing, yang berdampak signifikan pada kedaulatan dan dinamika sosial-ekonomi. Situasi hak asasi manusia di Jibuti menjadi perhatian, dengan laporan-laporan yang menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan sipil dan politik.

5.1. Struktur pemerintahan

Jibuti adalah negara kesatuan republik presidensial, dengan kekuasaan eksekutif berada di tangan kepresidenan, yang pada gilirannya dominan atas kabinet, dan kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan Majelis Nasional.

Presiden, saat ini Ismaïl Omar Guelleh, adalah tokoh terkemuka dalam politik Jibuti-sebagai kepala negara dan panglima tertinggi. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutifnya dibantu oleh pejabat yang ditunjuknya, Perdana Menteri, saat ini Abdoulkader Kamil Mohamed. Dewan Menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada dan dipimpin oleh presiden.

Sistem peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Banding, dan Mahkamah Agung. Sistem hukum merupakan perpaduan antara hukum sipil Prancis dan hukum adat (Xeer) orang Somali dan Afar.

Majelis Nasional (sebelumnya Kamar Deputi) adalah badan legislatif negara, terdiri dari 65 anggota yang dipilih setiap lima tahun. Meskipun unikameral, Konstitusi mengatur pembentukan Senat.

Pemilihan umum terakhir diadakan pada 23 Februari 2018. Jibuti memiliki sistem partai dominan, dengan People's Rally for Progress (RPP) mengendalikan legislatif dan eksekutif sejak didirikan pada tahun 1979 (partai tersebut memerintah sebagai bagian dari Union for a Presidential Majority, yang memegang supermayoritas kursi). Partai-partai oposisi diizinkan (dengan kebebasan terbatas), tetapi partai oposisi utama, Union for National Salvation, memboikot pemilihan umum 2005 dan 2008, dengan alasan kontrol pemerintah atas media dan penindasan terhadap kandidat oposisi.

Pemerintah didominasi oleh klan Issa Dir Somali, yang mendapat dukungan dari klan-klan Somali, terutama klan Gadabuursi Dir. Negara ini keluar dari perang saudara selama satu dekade pada akhir 1990-an dengan pemerintah dan Front untuk Pemulihan Persatuan dan Demokrasi (FRUD) menandatangani perjanjian damai pada tahun 2000. Dua anggota FRUD bergabung dengan kabinet, dan dimulai dengan pemilihan presiden 1999, FRUD telah berkampanye mendukung RPP.

Presiden Guelleh menggantikan Hassan Gouled Aptidon pada tahun 1999. Guelleh dilantik untuk masa jabatan enam tahun keduanya setelah pemilihan calon tunggal pada 8 April 2005. Ia meraih 100% suara dengan tingkat partisipasi 78,9%. Pada awal 2011, warga Jibuti mengambil bagian dalam serangkaian protes terhadap pemerintah yang telah lama berkuasa, yang terkait dengan demonstrasi Musim Semi Arab yang lebih besar. Guelleh terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga pada akhir tahun itu dengan 80,63% suara dalam tingkat partisipasi 75%. Meskipun kelompok oposisi memboikot pemungutan suara atas perubahan konstitusi yang mengizinkan Guelleh untuk mencalonkan diri lagi, pengamat internasional dari Uni Afrika umumnya menggambarkan pemilihan itu bebas dan adil. Pada tanggal 31 Maret 2013, Guelleh menggantikan Perdana Menteri yang telah lama menjabat Dilleita Mohamed Dilleita dengan mantan presiden Union for a Presidential Majority (UMP) Abdoulkader Kamil Mohamed. Pada Desember 2014, Union for the Presidential Majority yang berkuasa juga menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan koalisi Union of National Salvation, yang membuka jalan bagi legislator oposisi untuk masuk parlemen dan untuk reformasi badan pemilihan umum nasional.

Kritik terhadap sistem pemerintahan seringkali menyoroti kurangnya pemisahan kekuasaan yang efektif, pembatasan kebebasan pers, dan tantangan dalam menyelenggarakan pemilu yang benar-benar kompetitif. Dampak dari dominasi politik yang berkepanjangan terhadap perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil menjadi topik penting dalam analisis politik Jibuti.

5.2. Hubungan luar negeri

Hubungan luar negeri Jibuti dikelola oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Jibuti. Jibuti mempertahankan hubungan dekat dengan pemerintah Somalia, Ethiopia, Prancis, dan Amerika Serikat. Jibuti juga merupakan peserta aktif dalam urusan Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Liga Arab. Sejak tahun 2000-an, otoritas Jibuti juga telah memperkuat hubungan dengan Turki. Jibuti telah menjadi anggota Forum Negara-Negara Kecil (FOSS) sejak kelompok tersebut didirikan pada tahun 1992.

Posisi strategis Jibuti menjadikannya pemain penting dalam politik regional dan internasional, terutama terkait keamanan maritim, kontra-terorisme, dan sebagai tuan rumah bagi pangkalan militer asing. Keterlibatan dengan berbagai aktor internasional, seperti Tiongkok yang meningkatkan investasinya, juga membentuk dinamika kebijakan luar negerinya. Hubungan dengan negara tetangga, terutama Ethiopia yang sangat bergantung pada pelabuhan Jibuti untuk perdagangannya, merupakan aspek krusial. Namun, hubungan dengan Eritrea terkadang tegang karena sengketa perbatasan. Dalam konteks hubungan luar negeri, penting untuk mempertimbangkan dampak kesepakatan internasional dan kehadiran asing terhadap kedaulatan nasional dan kesejahteraan rakyat Jibuti, serta memastikan bahwa kebijakan luar negeri dijalankan secara transparan dan akuntabel.

5.3. Militer

Angkatan Bersenjata Jibuti meliputi Angkatan Darat Jibuti, yang terdiri dari Angkatan Laut Jibuti, Angkatan Udara Jibuti, dan Gendarmerie Nasional (GN). Hingga tahun 2011, tenaga kerja yang tersedia untuk dinas militer adalah 170.386 pria dan 221.411 wanita berusia 16 hingga 49 tahun. Jibuti menghabiskan lebih dari 36.00 M USD per tahun untuk militernya pada tahun 2011 (peringkat ke-141 dalam basis data SIPRI). Setelah kemerdekaan, Jibuti memiliki dua resimen yang dipimpin oleh perwira Prancis. Pada awal tahun 2000-an, Jibuti mencari model organisasi tentara yang akan paling baik memajukan kemampuan pertahanan dengan merestrukturisasi pasukan menjadi unit yang lebih kecil dan lebih mobile daripada divisi tradisional.

Perang pertama yang melibatkan Angkatan Bersenjata Jibuti adalah Perang Saudara Jibuti antara pemerintah Jibuti, yang didukung oleh Prancis, dan Front untuk Pemulihan Persatuan dan Demokrasi (FRUD). Perang berlangsung dari tahun 1991 hingga 2001, meskipun sebagian besar permusuhan berakhir ketika faksi moderat FRUD menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah setelah mengalami kemunduran militer yang luas ketika pasukan pemerintah merebut sebagian besar wilayah yang dikuasai pemberontak. Sebuah kelompok radikal terus memerangi pemerintah, tetapi menandatangani perjanjian damai sendiri pada tahun 2001. Perang berakhir dengan kemenangan pemerintah, dan FRUD menjadi partai politik.

Sebagai markas besar badan regional IGAD, Jibuti telah menjadi peserta aktif dalam proses perdamaian Somalia, menjadi tuan rumah konferensi Arta pada tahun 2000. Menyusul pembentukan Pemerintah Federal Somalia pada tahun 2012, delegasi Jibuti menghadiri upacara pelantikan presiden baru Somalia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jibuti telah meningkatkan teknik pelatihannya, komando militer dan struktur informasi, serta telah mengambil langkah-langkah untuk menjadi lebih mandiri dalam memasok militernya untuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam misi pemeliharaan perdamaian, atau untuk memberikan bantuan militer kepada negara-negara yang secara resmi memintanya. Saat ini, pasukan Jibuti dikerahkan ke Somalia dan Sudan.

Peran militer Jibuti juga terkait erat dengan kehadiran pangkalan militer asing di wilayahnya, yang memberikan pendapatan signifikan namun juga menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan dan potensi keterlibatan dalam konflik regional.

5.3.1. Kehadiran militer asing

Pasukan Prancis tetap hadir di Jibuti ketika wilayah tersebut memperoleh kemerdekaan, pertama sebagai bagian dari protokol sementara Juni 1977 yang menetapkan kondisi penempatan pasukan Prancis, yang merupakan perjanjian pertahanan. Perjanjian kerja sama pertahanan baru antara Prancis dan Jibuti ditandatangani di Paris pada 21 Desember 2011 dan mulai berlaku pada 1 Mei 2014. Melalui perjanjian ini dan klausul keamanannya, Prancis menegaskan kembali komitmennya terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial Republik Jibuti. Jauh sebelum kemerdekaan, pada tahun 1962, unit Legiun Asing Prancis, Demi-Brigade Legiun Asing ke-13 (13 DBLE), dipindahkan dari Aljazair ke Jibuti untuk membentuk inti garnisun Prancis di sana. Pada 31 Juli 2011, 13 DBLE meninggalkan Jibuti menuju Uni Emirat Arab.

Lokasi strategis Jibuti di dekat Selat Bab-el-Mandeb, yang memisahkan Teluk Aden dari Laut Merah dan mengendalikan jalur menuju Terusan Suez, telah menjadikannya lokasi yang diinginkan untuk pangkalan militer asing. Kamp Lemonnier ditinggalkan oleh Prancis dan kemudian disewakan kepada Komando Pusat Amerika Serikat pada September 2002. Sewa tersebut diperbarui pada tahun 2014 untuk 20 tahun lagi. Pangkalan Dukungan Militer Nasional Italia juga terletak di Jibuti. Negara ini juga menjadi tuan rumah satu-satunya pangkalan militer Jepang di luar negeri dan pangkalan dukungan Tiongkok.

Penyelenggaraan pangkalan militer asing merupakan bagian penting dari ekonomi Jibuti. Amerika Serikat membayar 63.00 M USD per tahun untuk menyewa Kamp Lemonnier, Prancis dan Jepang masing-masing membayar sekitar 30.00 M USD per tahun, dan Tiongkok membayar 20.00 M USD per tahun. Pembayaran sewa ini menyumbang lebih dari 5% dari total PDB Jibuti sebesar 2.30 B USD pada tahun 2017.

Kehadiran militer asing ini, meskipun memberikan keuntungan ekonomi, juga menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi bagi penduduk lokal. Peningkatan permintaan akan barang dan jasa dapat menaikkan harga, sementara persaingan untuk sumber daya seperti tanah dan air dapat meningkat. Selain itu, interaksi antara personel militer asing dan masyarakat lokal dapat memiliki konsekuensi budaya dan sosial. Pertimbangan hak asasi manusia juga penting, termasuk memastikan bahwa operasi militer asing tidak melanggar hak-hak penduduk lokal dan bahwa ada mekanisme akuntabilitas yang jelas jika terjadi pelanggaran. Isu kedaulatan juga menjadi perhatian, karena kehadiran pasukan asing dalam jumlah besar dapat membatasi otonomi negara dalam pengambilan keputusan tertentu. Ketergantungan ekonomi pada pendapatan dari pangkalan militer juga dapat membuat negara rentan terhadap perubahan kebijakan dari negara-negara penyewa.

5.4. Hak asasi manusia

Situasi hak asasi manusia di Jibuti telah menjadi subjek pengawasan dan kritik dari berbagai organisasi internasional. Dalam laporan Freedom in the World tahun 2011, Freedom House menurunkan peringkat Jibuti dari "Sebagian Bebas" menjadi "Tidak Bebas".

Menurut Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia tahun 2019 dari Departemen Luar Negeri AS, isu-isu hak asasi manusia yang signifikan di Jibuti meliputi: pembunuhan yang melanggar hukum atau sewenang-wenang oleh agen pemerintah; penahanan sewenang-wenang oleh agen pemerintah; kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa; campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi; penangkapan atau penuntutan yang tidak dapat dibenarkan terhadap jurnalis; pencemaran nama baik pidana; campur tangan substansial terhadap hak berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat; tindakan korupsi yang signifikan; dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dengan tindakan pemerintah yang tidak memadai untuk penuntutan dan akuntabilitas, termasuk mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan (FGM/C). Laporan tersebut juga menyatakan bahwa impunitas merupakan masalah, di mana pemerintah jarang mengambil langkah untuk mengidentifikasi dan menghukum pejabat yang melakukan pelanggaran, baik di dinas keamanan maupun di tempat lain dalam pemerintahan.

Hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul seringkali dibatasi. Oposisi politik menghadapi tantangan dalam beroperasi secara bebas, dan media seringkali dikendalikan oleh negara. Perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan, termasuk pengungsi dan pencari suaka, juga menjadi perhatian. Meskipun ada upaya legislatif untuk mengatasi isu-isu seperti FGM, implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi tantangan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan advokasi hak asasi manusia juga terbatas. Upaya untuk memperkuat supremasi hukum, memastikan peradilan yang independen, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat penting untuk kemajuan hak asasi manusia di Jibuti.

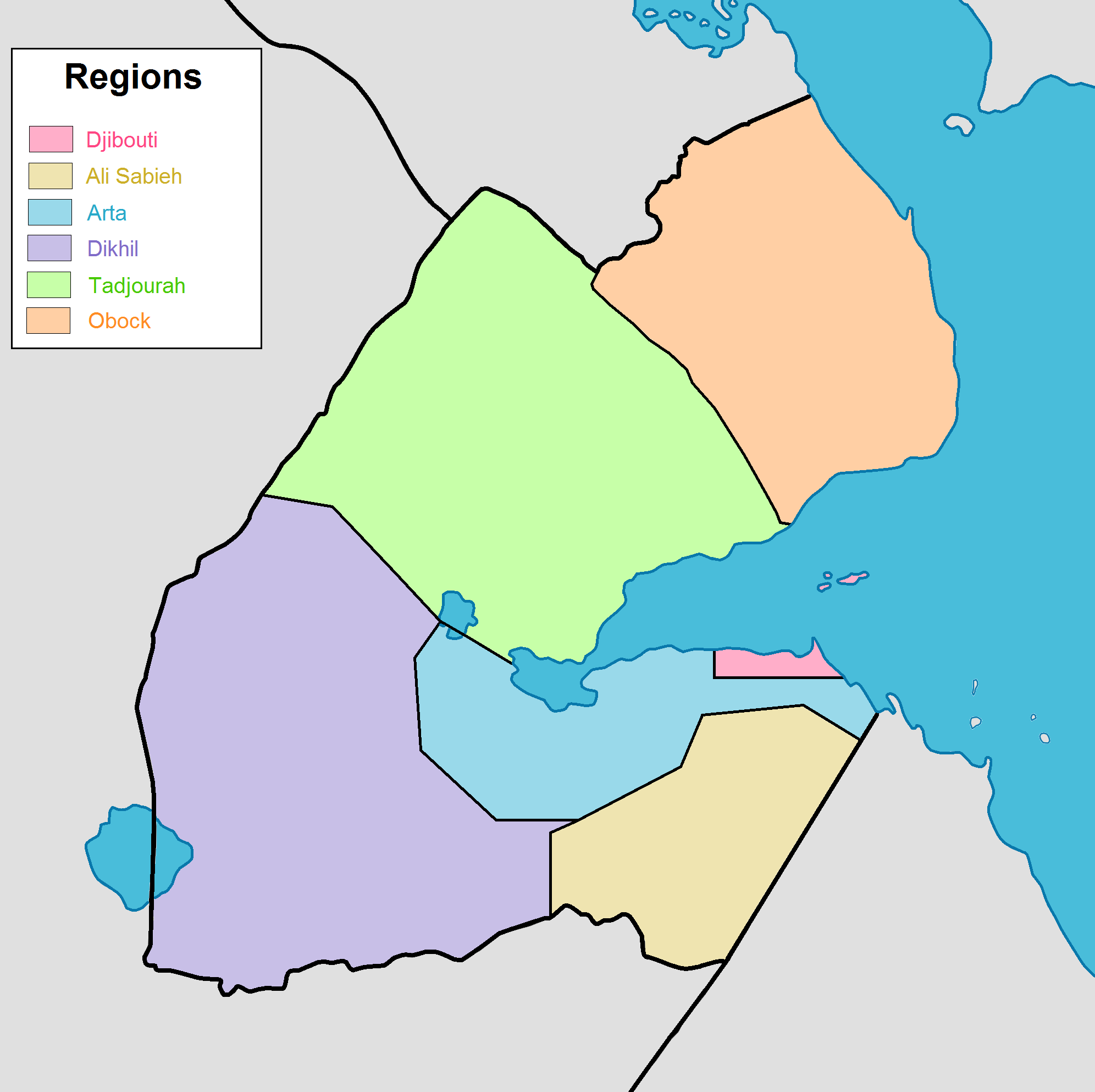

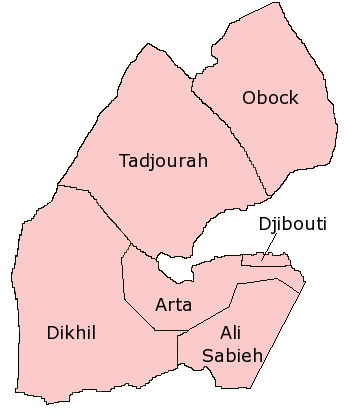

5.5. Pembagian administratif

Jibuti dibagi menjadi enam region administratif, dengan Kota Jibuti menjadi salah satu region resmi. Selanjutnya, wilayah ini dibagi lagi menjadi dua puluh sub-prefektur.

| Region | Luas (km2) | Populasi Sensus 2009 | Populasi Sensus 2024 | Ibu Kota |

|---|---|---|---|---|

| Ali Sabieh | 2.200 | 86.949 | 76.414 | Ali Sabieh |

| Arta | 1.800 | 42.380 | 48.922 | Arta |

| Dikhil | 7.200 | 88.948 | 66.196 | Dikhil |

| Jibuti | 200 | 475.322 | 776.966 | Kota Jibuti |

| Obock | 4.700 | 37.856 | 37.666 | Obock |

| Tadjourah | 7.100 | 86.704 | 50.645 | Tadjoura |

Setiap region memiliki karakteristik geografis dan demografisnya sendiri, serta tantangan dan potensi pembangunan yang unik. Pengelolaan administrasi di tingkat regional dan distrik penting untuk penyampaian layanan publik dan implementasi kebijakan nasional.

6. Ekonomi

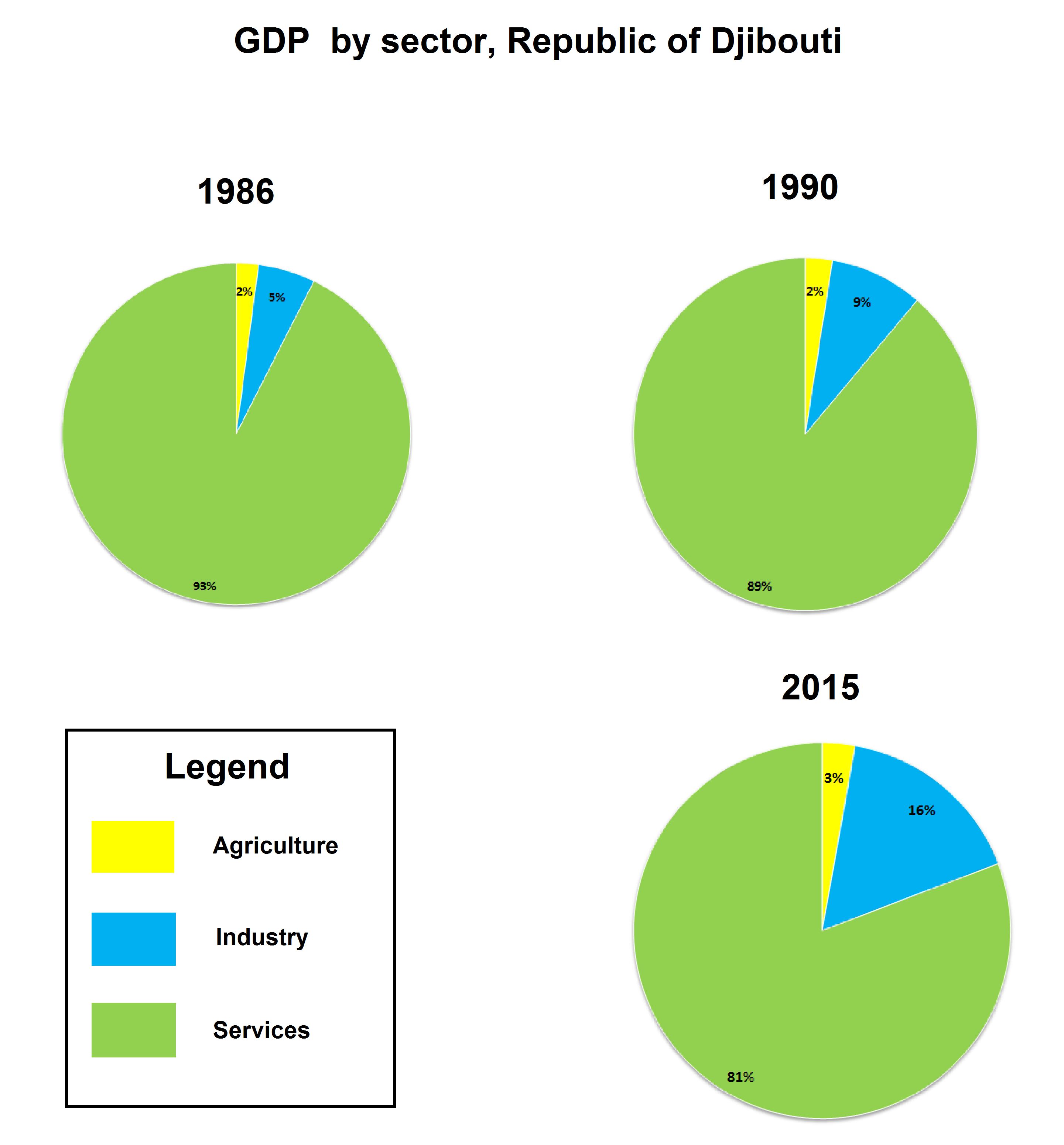

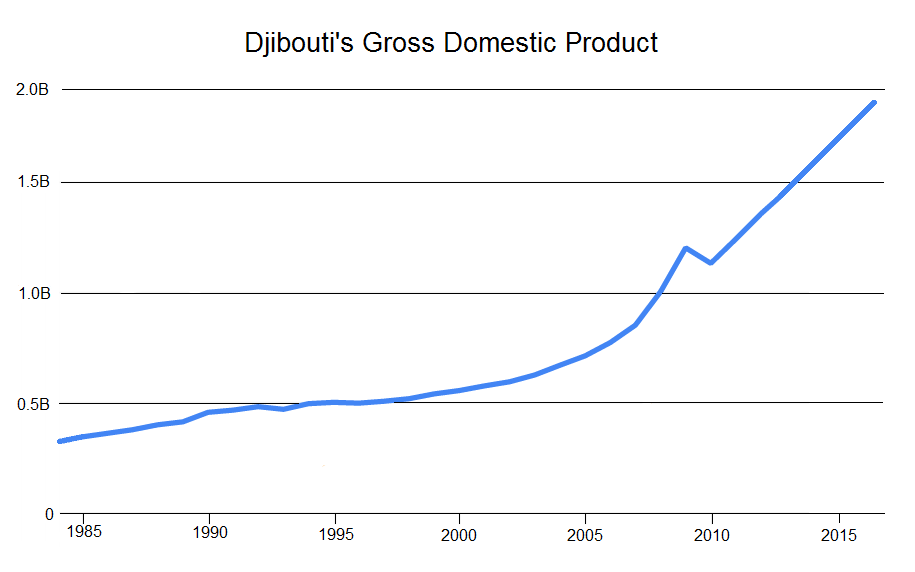

Ekonomi Jibuti sangat terkonsentrasi pada sektor jasa, terutama yang terkait dengan lokasi strategisnya sebagai titik transit Laut Merah dan tuan rumah bagi pangkalan militer asing. Meskipun ada upaya diversifikasi, tantangan seperti curah hujan terbatas, pengangguran tinggi, dan ketergantungan pada impor tetap signifikan. Isu-isu sosial seperti dampak lingkungan dari pembangunan, hak-hak buruh, dan kesetaraan sosial perlu menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ekonomi.

6.1. Industri utama dan perdagangan

Ekonomi Jibuti sebagian besar terkonsentrasi di sektor jasa. Kegiatan komersial berkisar pada kebijakan perdagangan bebas negara dan lokasi strategis sebagai titik transit Laut Merah. Karena curah hujan yang terbatas, sayuran dan buah-buahan adalah tanaman produksi utama, dan bahan makanan lainnya memerlukan impor. Produk domestik bruto (PDB) berdasarkan paritas daya beli (PPP) pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 2.50 B USD, dengan tingkat pertumbuhan riil sebesar 5% per tahun. Pendapatan per kapita sekitar 2.87 K USD (PPP). Sektor jasa menyumbang sekitar 79,7% dari PDB, diikuti oleh industri sebesar 17,3%, dan pertanian sebesar 3%.

Hingga tahun 2013, terminal peti kemas di Pelabuhan Jibuti menangani sebagian besar perdagangan negara. Sekitar 70% aktivitas pelabuhan terdiri dari impor ke dan ekspor dari negara tetangga Ethiopia, yang bergantung pada pelabuhan tersebut sebagai jalur maritim utamanya. Pada tahun 2018, 95% kargo transit Ethiopia ditangani oleh Pelabuhan Jibuti. Pelabuhan ini juga berfungsi sebagai pusat pengisian bahan bakar internasional dan pusat transshipment. Pada tahun 2012, pemerintah Jibuti bekerja sama dengan DP World memulai pembangunan Terminal Peti Kemas Doraleh, pelabuhan utama ketiga yang dimaksudkan untuk lebih mengembangkan kapasitas transit nasional. Proyek senilai 396.00 M USD ini memiliki kapasitas untuk menampung 1,5 juta unit peti kemas dua puluh kaki per tahun.

Jibuti menduduki peringkat ke-177 sebagai tujuan investasi teraman di dunia dalam peringkat Risiko Negara Euromoney Maret 2011. Untuk meningkatkan lingkungan investasi asing langsung, otoritas Jibuti bekerja sama dengan berbagai organisasi nirlaba telah meluncurkan sejumlah proyek pembangunan yang bertujuan menyoroti potensi komersial negara tersebut. Pemerintah juga telah memperkenalkan kebijakan sektor swasta baru yang menargetkan suku bunga tinggi dan inflasi, termasuk melonggarkan beban pajak pada perusahaan dan mengizinkan pengecualian pajak konsumsi.

Selain itu, upaya telah dilakukan untuk menurunkan perkiraan tingkat pengangguran perkotaan sebesar 60% dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui investasi di berbagai sektor. Dana khususnya telah dialokasikan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan meningkatkan pendapatan siap pakai dengan mendukung usaha kecil. Karena potensi pertumbuhannya, sektor perikanan dan pemrosesan hasil pertanian, yang mewakili sekitar 15% dari PDB, juga menikmati peningkatan investasi sejak 2008.

Untuk memperluas sektor industri yang sederhana, pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 56 megawatt yang dijadwalkan selesai pada tahun 2018 sedang dibangun dengan bantuan OPEC, Bank Dunia, dan Fasilitas Lingkungan Global. Fasilitas ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan listrik yang berulang, mengurangi ketergantungan negara pada Ethiopia untuk energi, mengurangi impor minyak yang mahal untuk listrik yang dihasilkan diesel, dan dengan demikian menopang PDB dan menurunkan utang.

Perusahaan Jibuti, Salt Investment (SIS), memulai operasi skala besar untuk mengindustrialisasi garam yang melimpah di wilayah Danau Assal Jibuti. Beroperasi dengan kapasitas tahunan 4.00 M t, proyek desalinasi ini telah meningkatkan pendapatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan menyediakan lebih banyak air bersih bagi penduduk daerah tersebut. Pada tahun 2012, pemerintah Jibuti juga meminta jasa China Harbor Engineering Company Ltd untuk pembangunan terminal bijih. Senilai 64.00 M USD, proyek ini memungkinkan Jibuti mengekspor tambahan 5.00 K t garam per tahun ke pasar di Asia Tenggara.

Franc Jibuti adalah mata uang Jibuti. Mata uang ini dikeluarkan oleh Bank Sentral Jibuti, otoritas moneter negara tersebut. Karena franc Jibuti dipatok terhadap dolar AS, mata uang ini umumnya stabil dan inflasi bukan masalah. Hal ini telah berkontribusi pada meningkatnya minat investasi di negara tersebut. Hingga tahun 2010, 10 bank konvensional dan Islam beroperasi di Jibuti. Sebagian besar datang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perusahaan pengiriman uang Somalia Dahabshiil dan BDCD, anak perusahaan Swiss Financial Investments. Sistem perbankan sebelumnya dimonopoli oleh dua institusi: Indo-Suez Bank dan Commercial and Industrial Bank (BCIMR). Untuk menjamin sektor kredit dan simpanan yang kuat, pemerintah mewajibkan bank komersial untuk mempertahankan 30% saham di lembaga keuangan tersebut; modal awal minimum 300 juta franc Jibuti diwajibkan untuk bank internasional. Pinjaman juga telah didorong oleh pembentukan dana penjaminan, yang memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat tanpa terlebih dahulu memerlukan simpanan besar atau jaminan lainnya.

Investor Saudi juga dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan menghubungkan Tanduk Afrika dengan Semenanjung Arab melalui jembatan sepanjang 28.5 km di atas laut melalui Jibuti, yang disebut sebagai Jembatan Tanduk. Investor Tarek bin Laden telah dikaitkan dengan proyek tersebut. Pada Juni 2010, Tahap I proyek tersebut ditunda.

Pembangunan ekonomi dan teknologi di Jibuti, seperti pengembangan pelabuhan dan infrastruktur, harus diimbangi dengan pertimbangan dampak sosial dan lingkungan. Isu-isu seperti hak-hak buruh di sektor-sektor yang berkembang, dampak lingkungan dari industrialisasi (misalnya, eksploitasi garam atau pembangunan pembangkit listrik), dan distribusi manfaat ekonomi yang merata di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok etnis dan wilayah, perlu mendapat perhatian serius. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan perlindungan lingkungan.

6.2. Transportasi

Bandar Udara Internasional Jibuti-Ambouli di Kota Jibuti, satu-satunya bandar udara internasional di negara ini, melayani banyak rute antarbenua dengan penerbangan terjadwal dan carteran. Air Djibouti adalah maskapai penerbangan nasional Jibuti dan merupakan maskapai penerbangan terbesar di negara ini.

Jalur kereta api Addis Ababa-Jibuti baru yang dialiri listrik dan berlebar sepur standar mulai beroperasi pada Januari 2018. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi layanan angkutan barang antara pedalaman Ethiopia dan Pelabuhan Doraleh Jibuti.

Kapal feri mobil melintasi Teluk Tadjoura dari Kota Jibuti ke Tadjoura. Terdapat Pelabuhan Doraleh di sebelah barat Kota Jibuti, yang merupakan pelabuhan utama Jibuti. Pelabuhan Doraleh adalah terminal dari jalur kereta api Addis Ababa-Jibuti yang baru. Selain Pelabuhan Doraleh, yang menangani kargo umum dan impor minyak, Jibuti (2018) memiliki tiga pelabuhan utama lainnya untuk impor dan ekspor barang curah dan ternak, yaitu Pelabuhan Tadjourah (kalium), Pelabuhan Damerjog (ternak), dan Pelabuhan Goubet (garam). Hampir 95% impor dan ekspor Ethiopia bergerak melalui pelabuhan-pelabuhan Jibuti.

Sistem jalan raya Jibuti dinamai sesuai dengan klasifikasi jalan. Jalan yang dianggap jalan primer adalah jalan yang sepenuhnya beraspal (di seluruh panjangnya) dan secara umum membawa lalu lintas antara semua kota besar di Jibuti.

Jibuti adalah bagian dari Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang membentang dari pantai Tiongkok hingga wilayah Adriatik Atas dengan koneksinya ke Eropa Tengah dan Timur.

6.3. Media dan telekomunikasi

Telekomunikasi di Jibuti berada di bawah wewenang Kementerian Komunikasi.

Djibouti Telecom adalah satu-satunya penyedia layanan telekomunikasi. Sebagian besar menggunakan jaringan relai radio gelombang mikro. Kabel serat optik dipasang di ibu kota, sedangkan daerah pedesaan terhubung melalui sistem radio loop lokal nirkabel. Cakupan seluler sebagian besar terbatas pada area di dalam dan sekitar kota Jibuti. Hingga tahun 2015, terdapat 23.000 saluran telepon utama dan 312.000 saluran seluler/ponsel yang digunakan. Kabel bawah laut SEA-ME-WE 3 beroperasi ke Jeddah, Suez, Sisilia, Marseille, Kolombo, Singapura, dan seterusnya. Stasiun bumi satelit telepon meliputi 1 Intelsat (Samudra Hindia) dan 1 Arabsat. Medarabtel adalah jaringan telepon relai radio gelombang mikro regional.

Radio Televisi Jibuti adalah lembaga penyiaran nasional milik negara. Lembaga ini mengoperasikan satu-satunya stasiun TV terestrial, serta dua jaringan radio domestik di AM 1, FM 2, dan gelombang pendek 0. Perizinan dan pengoperasian media penyiaran diatur oleh pemerintah. Bioskop termasuk Bioskop Odeon di ibu kota.

Hingga tahun 2012, terdapat 215 penyedia layanan internet lokal. Pengguna internet terdiri dari sekitar 99.000 individu (2015). Domain tingkat atas kode negara internet adalah .dj.

Surat kabar cetak utama dimiliki oleh pemerintah: harian berbahasa Prancis La Nation, mingguan berbahasa Inggris Djibouti Post, dan mingguan berbahasa Arab Al-Qarn. Ada juga kantor berita negara, Agence Djiboutienne d'Information. Situs berita non-pemerintah berbasis di luar negeri; misalnya, La Voix de Djibouti beroperasi dari Belgia. Kondisi kebebasan pers dan akses informasi yang beragam menjadi perhatian, sejalan dengan isu hak asasi manusia yang lebih luas.

6.4. Pariwisata

Pariwisata di Jibuti adalah salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang di negara ini dan merupakan industri yang menghasilkan kurang dari 80.000 kedatangan per tahun, sebagian besar adalah keluarga dan teman-teman tentara yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut utama negara tersebut. Meskipun jumlahnya meningkat, ada pembicaraan tentang penghentian visa saat kedatangan, yang dapat membatasi pertumbuhan pariwisata.

Infrastruktur menyulitkan wisatawan untuk bepergian secara mandiri dan biaya tur pribadi tinggi. Sejak dibukanya kembali jalur kereta api dari Addis Ababa ke Jibuti pada Januari 2018, perjalanan darat juga telah dilanjutkan. Dua keajaiban geologi utama Jibuti, Danau Abbe dan Danau Assal, adalah tujuan wisata utama negara tersebut. Kedua situs tersebut menarik ratusan wisatawan setiap tahun yang mencari tempat-tempat terpencil yang tidak banyak dikunjungi. Potensi pariwisata lainnya termasuk penyelaman di Laut Merah, lanskap vulkanik, dan budaya nomaden. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang menghormati lingkungan dan budaya lokal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menjadi kunci.

6.5. Energi

Jibuti memiliki kapasitas pembangkit listrik terpasang sebesar 126 MW dari pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak dan diesel. Pada tahun 2002, output tenaga listrik mencapai 232 GWh, dengan konsumsi sebesar 216 GWh. Pada tahun 2015, konsumsi listrik tahunan per kapita sekitar 330 kilowatt-jam (kWh); selain itu, sekitar 45% populasi tidak memiliki akses listrik, dan tingkat permintaan yang tidak terpenuhi di sektor listrik negara cukup signifikan. Peningkatan impor tenaga air dari Ethiopia, yang memenuhi 65% permintaan Jibuti, akan memainkan peran penting dalam meningkatkan pasokan energi terbarukan negara tersebut. Potensi panas bumi telah menarik minat khusus di Jepang, dengan 13 lokasi potensial; mereka telah memulai pembangunan di satu lokasi dekat Danau Assal. Pembangunan pembangkit listrik fotovoltaik (ladang surya) di Grand Bara akan menghasilkan kapasitas 50 MW.

Pengembangan sumber energi terbarukan seperti panas bumi dan surya sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, menurunkan biaya energi, dan meningkatkan akses listrik bagi seluruh populasi, sambil memperhatikan dampak lingkungan dari proyek-proyek energi tersebut.

7. Demografi

Populasi Jibuti bersifat multi-etnis, dengan dinamika pertumbuhan yang cepat dan konsentrasi perkotaan yang tinggi. Komposisi etnis, bahasa, dan agama membentuk lanskap sosial yang beragam. Isu-isu kesehatan seperti FGM dan akses terhadap pendidikan merupakan tantangan penting yang dihadapi masyarakat Jibuti, yang memerlukan perhatian dari perspektif hak asasi manusia dan pembangunan sosial.

7.1. Populasi

Jibuti memiliki populasi 1.066.809 jiwa menurut Sensus yang diadakan pada 20 Mei 2024. Ini adalah negara multi-etnis. Populasi lokal tumbuh pesat selama paruh kedua abad ke-20, meningkat dari sekitar 69.589 pada tahun 1955 menjadi sekitar 869.099 pada tahun 2015.

| Tahun | Populasi |

|---|---|

| 1950 | 62.001 |

| 1955 | 69.589 |

| 1960 | 83.636 |

| 1965 | 114.963 |

| 1970 | 159.659 |

| 1977 | 277.750 |

| 1980 | 358.960 |

| 1985 | 425.613 |

| 1990 | 590.398 |

| 1995 | 630.388 |

| 2000 | 717.584 |

| 2005 | 784.256 |

| 2010 | 850.146 |

| 2015 | 869.099 |

| 2018 | 884.017 |

| 2024 | 1.066.809 |

Sekitar 76% penduduk lokal adalah penduduk perkotaan; sisanya adalah penggembala. Jibuti juga menampung sejumlah imigran dan pengungsi dari negara-negara tetangga, dengan Kota Jibuti dijuluki "Hong Kong Prancis di Laut Merah" karena urbanisme kosmopolitannya. Lokasi Jibuti di pantai timur Afrika menjadikannya pusat migrasi regional, dengan orang Somalia, Yaman, dan Ethiopia melakukan perjalanan melalui negara itu dalam perjalanan ke Teluk dan Afrika Utara. Jibuti telah menerima gelombang besar migran dari Yaman. Tren urbanisasi yang cepat menimbulkan tantangan terkait penyediaan perumahan, layanan dasar, dan lapangan kerja di perkotaan.

7.2. Kelompok etnis

Dua kelompok etnis terbesar yang berasal dari Jibuti adalah orang Somali (60%) dan orang Afar (35%). Komponen klan Somali terutama terdiri dari Issa (yang merupakan sekitar 33%), diikuti oleh Gadabuursi (15-20%) dan Isaaq (13,3-20%). Sisa 5% populasi Jibuti terutama terdiri dari Arab Yaman, Etiopia, dan Eropa (Prancis dan Italia). Orang Issa terutama mendiami wilayah selatan dan Kota Jibuti, sementara orang Afar mendominasi wilayah utara dan barat. Setiap kelompok etnis memiliki bahasa, tradisi budaya, dan struktur sosialnya sendiri.

Secara historis, telah terjadi ketegangan politik antara kelompok Issa dan Afar, yang berpuncak pada perang saudara pada awal 1990-an. Meskipun perjanjian damai telah ditandatangani, memastikan representasi politik yang adil dan partisipasi ekonomi bagi semua kelompok etnis tetap menjadi tantangan penting. Perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya, serta promosi dialog dan kohesi sosial antar-etnis, sangat penting untuk stabilitas dan pembangunan Jibuti.

7.3. Bahasa

Jibuti adalah negara multibahasa. Mayoritas penduduk lokal berbicara bahasa Somali (sekitar 60% atau sekitar 524.000 penutur) dan bahasa Afar (sekitar 35% atau sekitar 306.000 penutur) sebagai bahasa pertama. Keduanya adalah bahasa ibu dari kelompok etnis Somali dan Afar. Kedua bahasa tersebut termasuk dalam rumpun bahasa Kushitik dari keluarga bahasa Afro-Asia yang lebih besar. Bahasa Somali Utara adalah dialek utama yang digunakan di negara ini dan di negara tetangga Somaliland, berbeda dengan bahasa Somali Benadiri yang merupakan dialek utama yang digunakan di Somalia.

Ada dua bahasa resmi di Jibuti: bahasa Arab dan bahasa Prancis. Bahasa Arab memiliki arti penting agama. Dalam suasana formal, bahasa Arab yang digunakan adalah bahasa Arab Baku Modern. Secara sehari-hari, sekitar 59.000 penduduk lokal berbicara dialek bahasa Arab Ta'izzi-Adeni, yang juga dikenal sebagai bahasa Arab Jibuti. Bahasa Prancis berfungsi sebagai bahasa nasional menurut undang-undang. Bahasa ini diwarisi dari periode kolonial, dan merupakan bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Sekitar 17.000 orang Jibuti menggunakannya sebagai bahasa pertama. Bahasa-bahasa imigran termasuk bahasa Arab Oman (38.900 penutur), bahasa Amhara (1.400 penutur), dan bahasa Yunani (1.000 penutur). Penggunaan bahasa-bahasa nasional dan resmi mencerminkan sejarah dan keragaman budaya negara.

7.4. Agama

Populasi Jibuti mayoritas adalah Muslim. Islam dianut oleh sekitar 98% populasi negara (sekitar 891.000 jiwa pada tahun 2022). Beberapa sumber lain, seperti CIA World Factbook per 2012, menyebutkan 94% Muslim dan 6% sisanya adalah penganut Kristen.

Islam masuk ke wilayah ini sangat awal, ketika sekelompok Muslim yang teraniaya mencari perlindungan di seberang Laut Merah di Tanduk Afrika atas desakan nabi Muhammad. Pada tahun 1900, selama bagian awal era kolonial, hampir tidak ada orang Kristen di wilayah tersebut, dengan hanya sekitar 100-300 pengikut yang berasal dari sekolah dan panti asuhan dari beberapa misi Katolik di Somaliland Prancis.

Konstitusi Jibuti menetapkan Islam sebagai satu-satunya agama negara, dan juga mengatur kesetaraan warga dari semua agama (Pasal 1) dan kebebasan praktik keagamaan (Pasal 11). Sebagian besar Muslim lokal menganut denominasi Sunni, mengikuti mazhab Syafi'i. Muslim non-denominasi sebagian besar termasuk dalam tarekat Sufi dari berbagai aliran. Menurut Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2008, meskipun Muslim Jibuti memiliki hak hukum untuk pindah agama atau menikah dengan seseorang dari agama lain, para mualaf mungkin menghadapi reaksi negatif dari keluarga dan klan mereka atau dari masyarakat luas, dan mereka sering menghadapi tekanan untuk kembali ke Islam.

Keuskupan Jibuti melayani populasi Katolik lokal yang kecil, yang diperkirakan berjumlah sekitar 7.000 jiwa pada tahun 2006. Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, tetapi praktik sosial terkadang dapat membatasi kebebasan ini, terutama bagi mereka yang memilih untuk meninggalkan Islam.

7.5. Kesehatan

Angka harapan hidup saat lahir adalah sekitar 64,7 tahun untuk pria dan wanita. Tingkat kesuburan adalah 2,35 anak per wanita. Di Jibuti, terdapat sekitar 18 dokter per 100.000 orang.

Angka kematian ibu tahun 2010 per 100.000 kelahiran untuk Jibuti adalah 300. Ini dibandingkan dengan 461,6 pada tahun 2008 dan 606,5 pada tahun 1990. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran adalah 95 dan kematian neonatal sebagai persentase dari kematian balita adalah 37. Di Jibuti, jumlah bidan per 1.000 kelahiran hidup adalah 6 dan risiko kematian seumur hidup untuk wanita hamil adalah 1 banding 93.

Sekitar 93,1% wanita dan anak perempuan Jibuti telah menjalani mutilasi alat kelamin perempuan (FGM, terkadang disebut sebagai 'sunat perempuan'), sebuah praktik pra-nikah yang terutama endemik di Afrika Timur Laut dan sebagian Timur Dekat. Meskipun secara hukum dilarang pada tahun 1994, prosedur ini masih banyak dipraktikkan, karena sangat mendarah daging dalam budaya lokal. Didorong dan dilakukan oleh wanita di masyarakat, FGM terutama dimaksudkan untuk mencegah pergaulan bebas dan menawarkan perlindungan dari serangan. Praktik FGM merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan, serta memiliki konsekuensi kesehatan yang serius. Upaya untuk mengakhiri praktik ini memerlukan pendekatan multi-segi yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum, dan pemberdayaan perempuan.

Sekitar 94% populasi pria Jibuti juga dilaporkan telah menjalani sunat pria, angka yang sejalan dengan kepatuhan terhadap Islam; mazhab Syafi'i dalam Islam, mazhab yang dominan di Tanduk Afrika, mewajibkan sunat bagi pria dan wanita.

7.6. Pendidikan

Pendidikan merupakan prioritas bagi pemerintah Jibuti. Hingga tahun 2009, pemerintah mengalokasikan 20,5% dari anggaran tahunannya untuk pengajaran skolastik.

Sistem pendidikan Jibuti pada awalnya dirumuskan untuk melayani basis murid yang terbatas. Dengan demikian, kerangka kerja sekolah sebagian besar bersifat elitis dan sangat bergantung pada paradigma kolonial Prancis, yang tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lokal.

Pada akhir 1990-an, otoritas Jibuti merevisi strategi pendidikan nasional dan meluncurkan proses konsultasi berbasis luas yang melibatkan pejabat administrasi, guru, orang tua, anggota majelis nasional, dan LSM. Inisiatif ini mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perhatian dan menghasilkan rekomendasi konkret tentang cara memperbaikinya. Pemerintah kemudian menyiapkan rencana reformasi komprehensif yang bertujuan memodernisasi sektor pendidikan selama periode 2000-2010. Pada Agustus 2000, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perencanaan Pendidikan resmi dan menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan. Sistem akademik dasar direstrukturisasi secara signifikan dan diwajibkan; sekarang terdiri dari lima tahun sekolah dasar dan empat tahun sekolah menengah pertama. Sekolah menengah atas juga memerlukan Sertifikat Pendidikan Dasar untuk masuk. Selain itu, undang-undang baru memperkenalkan pengajaran kejuruan tingkat menengah dan mendirikan fasilitas universitas di negara tersebut.

Sebagai hasil dari Undang-Undang Perencanaan Pendidikan dan strategi aksi jangka menengah, kemajuan substansial telah tercatat di seluruh sektor pendidikan. Secara khusus, angka partisipasi sekolah, kehadiran, dan tingkat retensi semuanya terus meningkat, dengan beberapa variasi regional. Dari 2004-2005 hingga 2007-08, angka partisipasi murni anak perempuan di sekolah dasar naik sebesar 18,6%; untuk anak laki-laki, meningkat sebesar 8,0%. Angka partisipasi murni di sekolah menengah pertama selama periode yang sama naik sebesar 72,4% untuk anak perempuan dan 52,2% untuk anak laki-laki. Di tingkat sekolah menengah atas, tingkat kenaikan angka partisipasi murni adalah 49,8% untuk anak perempuan dan 56,1% untuk anak laki-laki.