1. Ikhtisar

Republik Sudan, sebuah negara di Afrika Timur Laut, memiliki sejarah panjang dan kompleks yang membentang dari peradaban kuno hingga tantangan politik dan kemanusiaan kontemporer. Artikel ini mengulas Sudan dari perspektif kiri-tengah/liberalisme sosial, menekankan pada perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dampak konflik terhadap warga sipil, dan upaya menuju keadilan sosial. Dimulai dari asal-usul namanya yang merujuk pada "Tanah Orang Kulit Hitam", sejarah Sudan menyaksikan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kush dan Meroë, penyebaran agama Kristen lalu Islam, periode kolonialisme Inggris-Mesir, hingga kemerdekaan pada tahun 1956. Pasca-kemerdekaan, Sudan menghadapi serangkaian perang saudara yang berkepanjangan antara Utara dan Selatan, serta konflik brutal di Darfur, yang mengakibatkan penderitaan manusia yang luas dan intervensi internasional. Pemerintahan otoriter, seperti rezim Jaafar Nimeiry dan Omar al-Bashir, diwarnai oleh pelanggaran HAM berat, penindasan terhadap oposisi, dan penerapan hukum Syariah yang kontroversial. Revolusi Sudan 2019 membawa harapan baru bagi transisi demokrasi, meskipun jalan menuju stabilitas penuh masih terjal dan diwarnai oleh kudeta militer serta perang saudara yang kembali meletus pada tahun 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang memperburuk krisis kemanusiaan. Secara geografis, Sudan didominasi oleh Sungai Nil dan bentang alam gurun serta sabana, menghadapi tantangan lingkungan seperti desertifikasi. Ekonomi negara ini sangat bergantung pada pertanian dan minyak, namun terhambat oleh sanksi internasional, konflik internal, kemiskinan, dan utang luar negeri. Masyarakat Sudan terdiri dari beragam kelompok etnis dan bahasa, dengan Islam sebagai agama mayoritas. Isu-isu hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers, hak perempuan dan minoritas, serta kondisi di daerah konflik, menjadi perhatian utama. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Sudan memiliki warisan budaya yang kaya, mencakup tradisi, seni, musik, dan situs-situs bersejarah yang diakui dunia.

2. Etimologi

Nama negara Sudan berasal dari nama yang secara historis diberikan untuk wilayah Sahel yang luas di Afrika Barat hingga ke sebelah barat Sudan modern. Secara historis, Sudan merujuk pada kawasan geografis yang membentang dari Senegal di Pantai Atlantik hingga Afrika Timur Laut dan Sudan modern.

Nama ini berasal dari bahasa Arab بلاد السودانbilād as-sūdānBahasa Arab, yang berarti "Tanah Orang Kulit Hitam". Nama ini adalah salah satu dari berbagai toponim yang memiliki etimologi serupa, merujuk pada kulit penduduk asli yang sangat gelap. Sebelum ini, Sudan dikenal sebagai Nubia dan Ta Nehesi atau Ta Seti oleh orang Mesir Kuno, dinamai berdasarkan pemanah Nubia dan Medjay.

Sejak tahun 2011, Sudan juga kadang-kadang disebut sebagai Sudan Utara untuk membedakannya dari Sudan Selatan.

3. Sejarah

Sejarah Sudan mencakup periode yang sangat panjang, mulai dari zaman prasejarah dengan bukti pemukiman manusia purba, berkembangnya kerajaan-kerajaan Nubia kuno yang megah seperti Kerma dan Kush, hingga masuknya agama Kristen dan kemudian Islam yang membentuk kesultanan-kesultanan. Abad ke-19 menyaksikan penaklukan oleh Mesir Ottoman dan munculnya gerakan Mahdist yang menentangnya, yang kemudian diikuti oleh periode kondominium Inggris-Mesir. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1956, Sudan mengalami serangkaian perang saudara, kudeta militer, dan rezim otoriter, termasuk pemerintahan Omar al-Bashir yang panjang dan kontroversial. Pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011 dan revolusi tahun 2019 yang menggulingkan al-Bashir menandai babak baru, namun negara ini terus menghadapi tantangan besar termasuk kudeta militer lebih lanjut dan perang saudara yang meletus pasca-2023, yang berdampak parah pada hak asasi manusia dan stabilitas regional.

3.1. Zaman Prasejarah

Affad 23 adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di wilayah Affad di Dongola Reach selatan di Sudan utara, yang menjadi tempat "sisa-sisa perkemahan prasejarah yang terawat baik (peninggalan pondok terbuka tertua di dunia) dan berbagai lokasi berburu dan pengumpulan hasil hutan yang berusia sekitar 50.000 tahun". Wilayah yang kini menjadi Sudan juga menyaksikan perkembangan industri Khormusan (40.000-16.000 SM), budaya Halfan (20.500-17.000 SM), budaya Sebilian (13.000-10.000 SM), dan budaya Qadan (15.000-5.000 SM). Perang di Jebel Sahaba, yang merupakan perang tertua yang diketahui di dunia, terjadi sekitar 11.500 SM. Kemudian muncul budaya Kelompok A (sekitar 3800-3100 SM).

Pada milenium kedelapan SM, orang-orang dari budaya Neolitikum telah menetap dalam gaya hidup sedenter di desa-desa bata lumpur yang dibentengi, di mana mereka melengkapi kegiatan berburu dan menangkap ikan di Sungai Nil dengan mengumpulkan biji-bijian dan beternak sapi. Masyarakat Neolitikum membuat pekuburan seperti R12. Selama milenium kelima SM, migrasi dari Sahara yang mengering membawa orang-orang Neolitikum ke Lembah Nil bersama dengan pertanian. Populasi yang dihasilkan dari percampuran budaya dan genetik ini mengembangkan hierarki sosial selama abad-abad berikutnya yang menjadi Kerajaan Kerma pada tahun 2500 SM. Penelitian antropologi dan arkeologi menunjukkan bahwa selama periode predinastik, Nubia dan Nagadan Mesir Hulu secara etnis dan budaya hampir identik, dan dengan demikian, secara bersamaan mengembangkan sistem kerajaan firaun pada tahun 3300 SM.

3.2. Kerajaan Nubia Kuno

Wilayah Nubia kuno merupakan tempat berkembangnya beberapa kerajaan penting yang memiliki peradaban maju. Di antara yang paling menonjol adalah Peradaban Kerma, yang menunjukkan tingkat organisasi sosial dan keahlian arsitektur yang tinggi. Wilayah ini juga mengalami periode kekuasaan Mesir, di mana budaya dan politik Mesir memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian, Kerajaan Kush bangkit sebagai kekuatan regional yang dominan, dengan pusat-pusat penting di Napata dan Meroë, yang terkenal dengan kekayaan, perdagangan, dan piramida-piramida uniknya. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah regional, berinteraksi secara intens dengan Mesir dan peradaban lainnya di Lembah Nil.

3.2.1. Peradaban Kerma

Peradaban Kerma adalah sebuah peradaban awal yang berpusat di Kerma, Sudan. Peradaban ini berkembang dari sekitar 2500 SM hingga 1500 SM di Nubia kuno. Kebudayaan Kerma berpusat di bagian selatan Nubia, atau "Nubia Hulu" (di beberapa bagian Sudan utara dan tengah saat ini), dan kemudian memperluas jangkauannya ke utara hingga Nubia Hilir dan perbatasan Mesir. Entitas politik ini tampaknya merupakan salah satu dari beberapa negara Lembah Nil selama Kerajaan Pertengahan Mesir. Pada fase terakhir Kerajaan Kerma, yang berlangsung dari sekitar 1700-1500 SM, kerajaan ini menyerap kerajaan Sudan Saï dan menjadi sebuah kekaisaran yang cukup besar dan padat penduduk yang menyaingi Mesir.

3.2.2. Kekuasaan Mesir di Nubia

Mentuhotep II, pendiri Kerajaan Pertengahan pada abad ke-21 SM, tercatat telah melakukan kampanye melawan Kush pada tahun ke-29 dan ke-31 pemerintahannya. Ini adalah referensi Mesir paling awal untuk Kush; wilayah Nubia telah menggunakan nama lain di Kerajaan Lama. Di bawah Thutmose I, Mesir melakukan beberapa kampanye ke selatan.

Orang Mesir memerintah Kush di Kerajaan Baru dimulai ketika Raja Mesir Thutmose I menduduki Kush dan menghancurkan ibu kotanya, Kerma. Ini akhirnya mengakibatkan aneksasi Nubia sekitar tahun 1504 SM. Sekitar tahun 1500 SM, Nubia diserap ke dalam Kerajaan Baru Mesir, tetapi pemberontakan terus berlanjut selama berabad-abad. Setelah penaklukan, budaya Kerma semakin di-Mesir-kan, namun pemberontakan berlanjut selama 220 tahun hingga sekitar tahun 1300 SM. Meskipun demikian, Nubia menjadi provinsi kunci Kerajaan Baru, secara ekonomi, politik, dan spiritual. Memang, upacara-upacara penting firaun diadakan di Jebel Barkal dekat Napata. Sebagai koloni Mesir sejak abad ke-16 SM, Nubia ("Kush") diperintah oleh seorang Raja Muda Mesir untuk Kush.

Perlawanan terhadap pemerintahan Dinasti ke-18 Mesir awal oleh Kush yang bertetangga dibuktikan dalam tulisan-tulisan Ahmose, putra Ebana, seorang prajurit Mesir yang bertugas di bawah Nebpehtrya Ahmose (1539-1514 SM), Djeserkara Amenhotep I (1514-1493 SM), dan Aakheperkara Thutmose I (1493-1481 SM). Pada akhir Periode Menengah Kedua (pertengahan abad ke-16 SM), Mesir menghadapi ancaman eksistensial ganda-Hyksos di Utara dan orang Kush di Selatan. Diambil dari prasasti otobiografi di dinding kapel makamnya, orang Mesir melakukan kampanye untuk mengalahkan Kush dan menaklukkan Nubia di bawah pemerintahan Amenhotep I (1514-1493 SM). Dalam tulisan-tulisan Ahmose, orang Kush digambarkan sebagai pemanah, "Sekarang setelah Baginda membunuh orang Bedoin Asia, ia berlayar ke hulu menuju Nubia Hulu untuk menghancurkan para pemanah Nubia." Tulisan makam tersebut berisi dua referensi lain tentang pemanah Nubia dari Kush. Pada tahun 1200 SM, keterlibatan Mesir di Dongola Reach sudah tidak ada lagi.

Prestise internasional Mesir telah menurun drastis menjelang akhir Periode Menengah Ketiga. Sekutu historisnya, penduduk Kanaan, telah jatuh ke tangan Kekaisaran Asiria Pertengahan (1365-1020 SM), dan kemudian Kekaisaran Asiria Baru yang bangkit kembali (935-605 SM). Orang Asiria, sejak abad ke-10 SM dan seterusnya, sekali lagi berekspansi dari Mesopotamia utara, dan menaklukkan kekaisaran yang luas, termasuk seluruh Timur Dekat, dan sebagian besar Anatolia, Mediterania timur, Kaukasus dan Iran Zaman Besi awal.

Menurut Yosefus Flavius, Musa dalam Alkitab memimpin pasukan Mesir dalam pengepungan kota Kush, Meroe. Untuk mengakhiri pengepungan, Putri Tharbis diberikan kepada Musa sebagai pengantin (diplomatik), dan dengan demikian pasukan Mesir mundur kembali ke Mesir.

3.2.3. Kerajaan Kush

Kerajaan Kush adalah negara Nubia kuno yang berpusat pada pertemuan Nil Biru dan Nil Putih, serta Sungai Atbarah dan Sungai Nil. Kerajaan ini didirikan setelah keruntuhan Zaman Perunggu Akhir dan disintegrasi Kerajaan Baru Mesir; berpusat di Napata pada fase awalnya.

Setelah Raja Kashta ("orang Kush") menginvasi Mesir pada abad kedelapan SM, raja-raja Kush memerintah sebagai firaun Dinasti Kedua Puluh Lima Mesir selama hampir satu abad sebelum dikalahkan dan diusir oleh bangsa Asiria. Pada puncak kejayaan mereka, bangsa Kush menaklukkan sebuah kekaisaran yang membentang dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kurdufan Selatan hingga Sinai. Firaun Piye berusaha memperluas kekaisaran ke Timur Dekat tetapi digagalkan oleh raja Asiria Sargon II.

Antara 800 SM dan 100 M, piramida Nubia dibangun, di antaranya dapat disebutkan El-Kurru, Kashta, Piye, Tantamani, Shabaka, Piramida Gebel Barkal, Piramida Meroë (Begarawiyah), piramida Sedeinga, dan Piramida Nuri.

Kerajaan Kush disebutkan dalam Alkitab telah menyelamatkan bangsa Israel dari murka bangsa Asiria, meskipun penyakit di antara para pengepung mungkin menjadi salah satu alasan kegagalan merebut kota tersebut.

Perang yang terjadi antara Firaun Taharqa dan raja Asiria Sennacherib merupakan peristiwa penting dalam sejarah barat, di mana bangsa Nubia dikalahkan dalam upaya mereka untuk mendapatkan pijakan di Timur Dekat oleh Asiria. Penerus Sennacherib, Esarhaddon, melangkah lebih jauh dan menginvasi Mesir sendiri untuk mengamankan kendalinya atas Levant. Ini berhasil, karena ia berhasil mengusir Taharqa dari Mesir Hilir. Taharqa melarikan diri kembali ke Mesir Hulu dan Nubia, di mana ia meninggal dua tahun kemudian. Mesir Hilir berada di bawah vasalisasi Asiria tetapi terbukti sulit diatur, memberontak tanpa hasil melawan bangsa Asiria. Kemudian, raja Tantamani, penerus Taharqa, melakukan upaya terakhir yang gigih untuk merebut kembali Mesir Hilir dari vasal Asiria yang baru dipulihkan, Necho I. Ia berhasil merebut kembali Memphis, membunuh Necho dalam proses tersebut, dan mengepung kota-kota di Delta Nil. Ashurbanipal, yang telah menggantikan Esarhaddon, mengirim pasukan besar ke Mesir untuk mendapatkan kembali kendali. Ia mengalahkan Tantamani di dekat Memphis dan, mengejarnya, menjarah Thebes. Meskipun bangsa Asiria segera meninggalkan Mesir Hulu setelah peristiwa ini, Thebes yang melemah dengan damai menyerah kepada putra Necho, Psamtik I, kurang dari satu dekade kemudian. Ini mengakhiri semua harapan akan kebangkitan Kekaisaran Nubia, yang lebih tepatnya berlanjut dalam bentuk kerajaan yang lebih kecil yang berpusat di Napata. Kota itu diserbu oleh Mesir pada 590 SM, dan segera setelah itu hingga akhir abad ke-3 SM, bangsa Kush bermukim kembali di Meroë.

3.3. Kerajaan-Kerajaan Kristen Nubia Abad Pertengahan

Pada pergantian abad kelima, bangsa Blemmyes mendirikan negara berumur pendek di Mesir Hulu dan Nubia Hilir, mungkin berpusat di sekitar Talmis (Kalabsha), tetapi sebelum tahun 450 mereka sudah diusir dari Lembah Nil oleh bangsa Nobatia. Bangsa Nobatia akhirnya mendirikan kerajaan sendiri, Nobatia.

Pada abad keenam, secara keseluruhan terdapat tiga kerajaan Nubia: Nobatia di utara, yang beribu kota di Pachoras (Faras); kerajaan pusat, Makuria yang berpusat di Tungul (Dongola Tua), sekitar 13 km selatan Dongola modern; dan Alodia, di jantung kerajaan Kush kuno, yang beribu kota di Soba (sekarang pinggiran kota Khartoum modern). Masih di abad keenam mereka memeluk agama Kristen. Pada abad ketujuh, mungkin antara tahun 628 dan 642, Nobatia digabungkan ke dalam Makuria.

Antara tahun 639 dan 641, orang Arab Muslim dari Kekhalifahan Rasyidin menaklukkan Mesir Bizantium. Pada tahun 641 atau 642 dan lagi pada 652 mereka menyerbu Nubia tetapi berhasil dipukul mundur, menjadikan orang Nubia salah satu dari sedikit yang berhasil mengalahkan orang Arab selama ekspansi Islam. Setelah itu, raja Makuria dan orang Arab menyetujui pakta non-agresi yang unik yang juga mencakup pertukaran hadiah tahunan, sehingga mengakui kemerdekaan Makuria. Meskipun orang Arab gagal menaklukkan Nubia, mereka mulai menetap di sebelah timur Sungai Nil, di mana mereka akhirnya mendirikan beberapa kota pelabuhan dan menikah dengan penduduk lokal Beja.

Dari pertengahan abad kedelapan hingga pertengahan abad kesebelas, kekuatan politik dan perkembangan budaya Kristen Nubia mencapai puncaknya. Pada tahun 747, Makuria menginvasi Mesir, yang pada saat itu merupakan bagian dari Umayyah yang sedang menurun, dan melakukannya lagi pada awal tahun 960-an, ketika Makuria berhasil merangsek hingga sejauh utara Akhmim. Makuria mempertahankan hubungan dinasti yang erat dengan Alodia, yang mungkin menghasilkan penyatuan sementara kedua kerajaan menjadi satu negara. Budaya orang Nubia abad pertengahan telah digambarkan sebagai "Afro-Bizantium", tetapi juga semakin dipengaruhi oleh budaya Arab. Organisasi negara sangat terpusat, didasarkan pada birokrasi Bizantium abad keenam dan ketujuh. Seni berkembang dalam bentuk lukisan tembikar dan terutama lukisan dinding. Orang Nubia mengembangkan alfabet untuk bahasa mereka, Nobiin Kuno, mendasarkannya pada alfabet Koptik, sementara juga menggunakan Yunani, Koptik, dan Arab. Wanita menikmati status sosial yang tinggi: mereka memiliki akses ke pendidikan, dapat memiliki, membeli dan menjual tanah, dan sering menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai gereja dan lukisan gereja. Bahkan suksesi kerajaan bersifat matrilineal, dengan putra dari saudara perempuan raja menjadi pewaris yang sah.

Dari akhir abad ke-11/ke-12, ibu kota Makuria, Dongola, mengalami kemunduran, dan ibu kota Alodia juga mengalami kemunduran pada abad ke-12. Pada abad ke-14 dan ke-15, suku-suku Bedouin menyerbu sebagian besar Sudan, bermigrasi ke Butana, Gezira, Kordofan, dan Darfur. Pada tahun 1365, perang saudara memaksa istana Makuria melarikan diri ke Gebel Adda di Nubia Hilir, sementara Dongola dihancurkan dan diserahkan kepada orang Arab. Setelah itu, Makuria hanya berlanjut sebagai kerajaan kecil. Setelah pemerintahan yang makmur dari raja Joel (1463-1484), Makuria runtuh. Wilayah pesisir dari Sudan selatan hingga kota pelabuhan Suakin digantikan oleh Kesultanan Adal pada abad kelima belas. Di selatan, kerajaan Alodia jatuh ke tangan orang Arab, yang dipimpin oleh pemimpin suku Abdallah Jamma, atau Funj, orang Afrika yang berasal dari selatan. Penanggalan berkisar dari abad ke-9 setelah Hijrah (1396-1494), akhir abad ke-15, 1504, hingga 1509. Sebuah negara sisa Alodia mungkin bertahan dalam bentuk kerajaan Fazughli, yang berlangsung hingga tahun 1685.

3.4. Islamisasi dan Era Kesultanan

Pada tahun 1504, Funj tercatat telah mendirikan Kerajaan Sennar, di mana kerajaan Abdallah Jamma digabungkan. Pada tahun 1523, ketika penjelajah Yahudi David Reubeni mengunjungi Sudan, negara Funj telah meluas hingga sejauh utara Dongola. Sementara itu, Islam mulai disebarkan di tepi Sungai Nil oleh para suci Sufi yang menetap di sana pada abad ke-15 dan ke-16, dan pada kunjungan David Reubeni, raja Amara Dunqas, yang sebelumnya seorang Pagan atau Kristen nominal, tercatat sebagai Muslim. Namun, Funj akan mempertahankan adat istiadat non-Islam seperti kerajaan ilahi atau konsumsi alkohol hingga abad ke-18. Islam rakyat Sudan mempertahankan banyak ritual yang berasal dari tradisi Kristen hingga masa lalu.

Segera Funj berkonflik dengan Ottoman, yang telah menduduki Suakin sekitar tahun 1526 dan akhirnya bergerak ke selatan di sepanjang Sungai Nil, mencapai daerah katarak Nil ketiga pada tahun 1583/1584. Upaya Ottoman berikutnya untuk merebut Dongola berhasil dipukul mundur oleh Funj pada tahun 1585. Setelah itu, Hannik, yang terletak tepat di sebelah selatan katarak ketiga, akan menandai perbatasan antara kedua negara. Akibat invasi Ottoman adalah upaya perampasan kekuasaan oleh Ajib, seorang raja kecil Nubia utara. Meskipun Funj akhirnya membunuhnya pada tahun 1611/1612, para penerusnya, Abdallab, diberikan hak untuk memerintah semua wilayah di utara pertemuan Nil Biru dan Putih dengan otonomi yang cukup besar.

Selama abad ke-17, negara Funj mencapai jangkauan terluasnya, tetapi pada abad berikutnya mulai mengalami kemunduran. Sebuah kudeta pada tahun 1718 membawa perubahan dinasti, sementara kudeta lainnya pada tahun 1761-1762 menghasilkan Hamaj Regency, di mana Hamaj (orang-orang dari perbatasan Ethiopia) secara efektif memerintah sementara sultan Funj hanyalah boneka mereka. Tak lama setelah itu, kesultanan mulai terfragmentasi; pada awal abad ke-19, kesultanan pada dasarnya terbatas pada Gezira.

Kudeta tahun 1718 memulai kebijakan untuk menerapkan Islam yang lebih ortodoks, yang pada gilirannya mempromosikan Arabisasi negara. Untuk melegitimasi kekuasaan mereka atas rakyat Arab, Funj mulai menyebarkan keturunan Umayyah. Di sebelah utara pertemuan Nil Biru dan Putih, hingga sejauh hilir Al Dabbah, orang Nubia mengadopsi identitas kesukuan Arab Jaalin. Hingga abad ke-19, bahasa Arab berhasil menjadi bahasa dominan di Sudan tengah di tepi sungai dan sebagian besar Kordofan.

Di sebelah barat Sungai Nil, di Darfur, periode Islam pada awalnya menyaksikan kebangkitan kerajaan Tunjur, yang menggantikan kerajaan Daju kuno pada abad ke-15 dan meluas hingga sejauh barat Wadai. Orang Tunjur kemungkinan adalah Berber yang terarabkan dan, setidaknya elite penguasa mereka, adalah Muslim. Pada abad ke-17, Tunjur digulingkan dari kekuasaan oleh Fur kesultanan Keira. Negara Keira, yang secara nominal Muslim sejak pemerintahan Sulayman Solong (memerintah 1660-1680), pada awalnya adalah kerajaan kecil di Jebel Marra utara, tetapi meluas ke barat dan utara pada awal abad ke-18 dan ke timur di bawah pemerintahan Muhammad Tayrab (memerintah 1751-1786), mencapai puncaknya dengan penaklukan Kordofan pada tahun 1785. Puncak kejayaan kekaisaran ini, yang sekarang kira-kira seukuran Nigeria saat ini, akan berlangsung hingga tahun 1821.

3.5. Pemerintahan Ottoman-Mesir dan Gerakan Mahdist

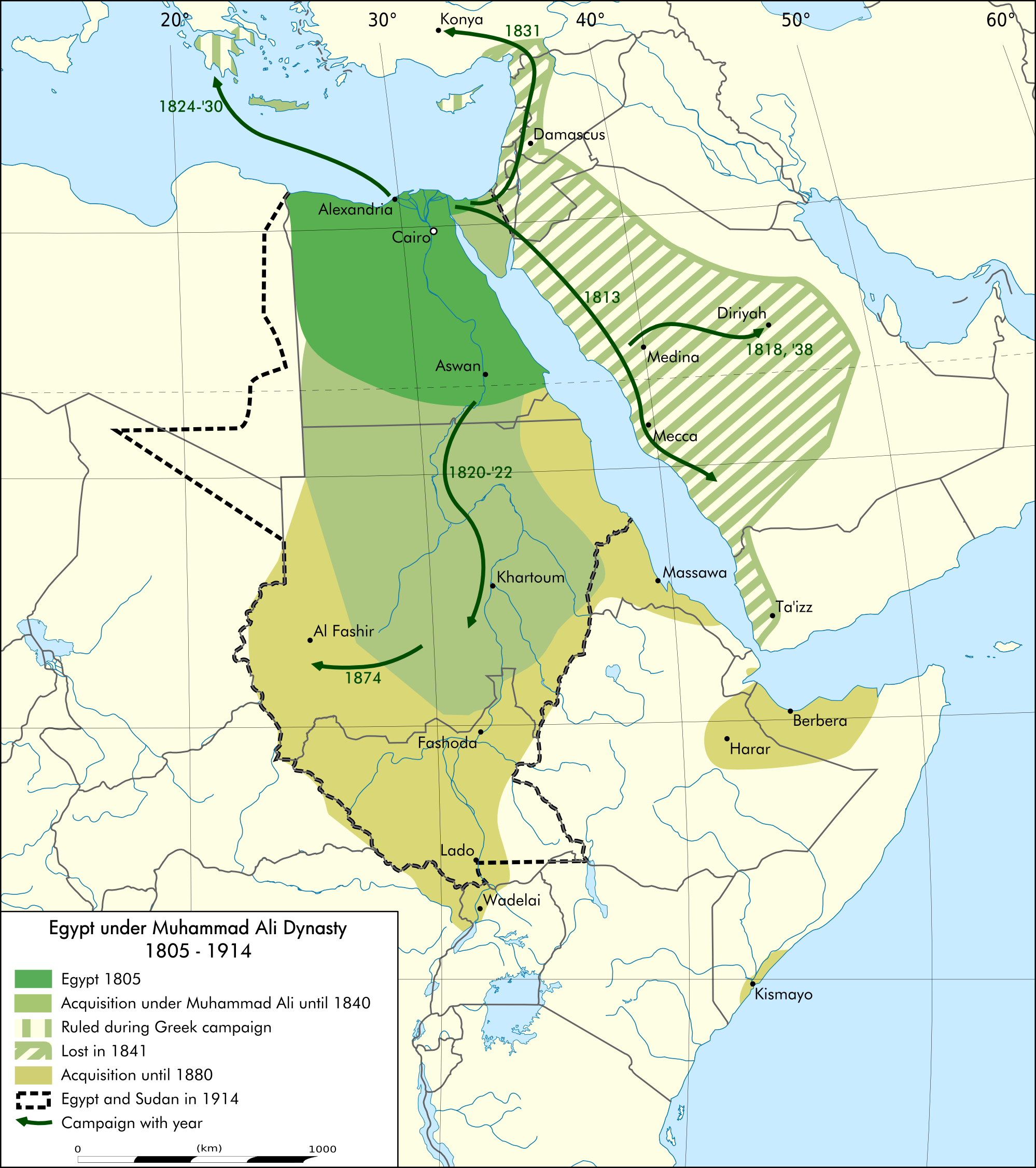

Periode ini ditandai oleh penaklukan dan pemerintahan Sudan oleh Mesir di bawah Dinasti Muhammad Ali, yang dikenal sebagai era Turkiyah. Pemerintahan ini membawa perubahan signifikan namun juga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Sebagai reaksi, muncul Gerakan Mahdist yang dipimpin oleh Muhammad Ahmad, yang berhasil mendirikan Negara Mahdist. Negara ini berupaya menerapkan hukum Islam dan menentang kekuasaan asing, namun akhirnya dihancurkan oleh pasukan gabungan Inggris-Mesir, membuka jalan bagi periode baru dalam sejarah Sudan.

3.5.1. Era Turkiyah

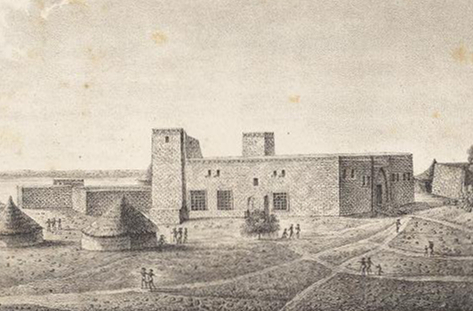

Pada tahun 1821, penguasa Ottoman di Mesir, Muhammad Ali dari Mesir, menyerbu dan menaklukkan Sudan utara. Meskipun secara teknis Wali Mesir di bawah Kekaisaran Ottoman, Muhammad Ali menata dirinya sebagai Khedive dari Mesir yang hampir merdeka. Berusaha untuk menambahkan Sudan ke dalam wilayah kekuasaannya, ia mengirim putra ketiganya Ismail (jangan dikelirukan dengan Ismaʻil Pasha yang disebutkan kemudian) untuk menaklukkan negara itu, dan kemudian menggabungkannya ke dalam Mesir. Kecuali Shaiqiya dan kesultanan Darfur di Kordofan, ia tidak mendapat perlawanan. Kebijakan penaklukan Mesir diperluas dan diintensifkan oleh putra Ibrahim Pasha, Ismaʻil, di bawah pemerintahannya sebagian besar sisa Sudan modern ditaklukkan.

Pihak berwenang Mesir melakukan perbaikan signifikan pada infrastruktur Sudan (terutama di utara), khususnya terkait irigasi dan produksi kapas. Pada tahun 1879, Kekuatan Besar memaksa pemecatan Ismail dan mengangkat putranya Tewfik Pasha sebagai penggantinya. Korupsi dan salah urus Tewfik mengakibatkan pemberontakan 'Urabi, yang mengancam kelangsungan hidup Khedive. Tewfik meminta bantuan Inggris, yang kemudian menduduki Mesir pada tahun 1882. Sudan diserahkan kepada pemerintahan Khedive, dan salah urus serta korupsi para pejabatnya.

3.5.2. Negara Mahdist

Selama periode Khedive, perbedaan pendapat menyebar karena pajak yang berat dikenakan pada sebagian besar kegiatan. Pajak atas sumur irigasi dan lahan pertanian begitu tinggi sehingga sebagian besar petani meninggalkan pertanian dan ternak mereka. Selama tahun 1870-an, inisiatif Eropa terhadap perdagangan budak berdampak buruk pada ekonomi Sudan utara, memicu kebangkitan pasukan Mahdist. Muhammad Ahmad ibn Abd Allah, sang Mahdi (Yang Terpimpin), menawarkan kepada para ansar (pengikutnya) dan mereka yang menyerah kepadanya pilihan antara memeluk Islam atau dibunuh. Mahdiyah (rezim Mahdist) memberlakukan hukum Islam Syariah tradisional. Pada tanggal 12 Agustus 1881, sebuah insiden terjadi di Pulau Aba, memicu pecahnya apa yang kemudian menjadi Perang Mahdist.

Sejak pengumuman Mahdiyya pada bulan Juni 1881 hingga jatuhnya Khartoum pada bulan Januari 1885, Muhammad Ahmad memimpin kampanye militer yang sukses melawan pemerintahan Turco-Mesir di Sudan, yang dikenal sebagai Turkiyah. Muhammad Ahmad meninggal pada tanggal 22 Juni 1885, hanya enam bulan setelah penaklukan Khartoum. Setelah perebutan kekuasaan di antara para wakilnya, Abdallahi ibn Muhammad, dengan bantuan utama dari Baggara Sudan barat, mengatasi perlawanan yang lain dan muncul sebagai pemimpin Mahdiyah yang tak tertandingi. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaannya, Abdallahi ibn Muhammad mengambil gelar Khalifa (penerus) Mahdi, membentuk pemerintahan, dan menunjuk Ansar (yang biasanya Baggara) sebagai emir di setiap provinsi.

Hubungan regional tetap tegang selama sebagian besar periode Mahdiyah, sebagian besar karena metode brutal Khalifa untuk memperluas kekuasaannya di seluruh negeri. Pada tahun 1887, pasukan Ansar berkekuatan 60.000 orang menyerbu Etiopia, merangsek hingga sejauh Gondar. Pada bulan Maret 1889, raja Yohannes IV dari Etiopia berbaris menuju Metemma; namun, setelah Yohannes gugur dalam pertempuran, pasukan Etiopia mundur. Abd ar-Rahman an-Nujumi, jenderal Khalifa, mencoba invasi ke Mesir pada tahun 1889, tetapi pasukan Mesir yang dipimpin Inggris mengalahkan Ansar di Tushkah. Kegagalan invasi Mesir mematahkan pesona tak terkalahkan Ansar. Belgia mencegah orang-orang Mahdi menaklukkan Equatoria, dan pada tahun 1893, Italia berhasil memukul mundur serangan Ansar di Agordat (di Eritrea) dan memaksa Ansar mundur dari Etiopia.

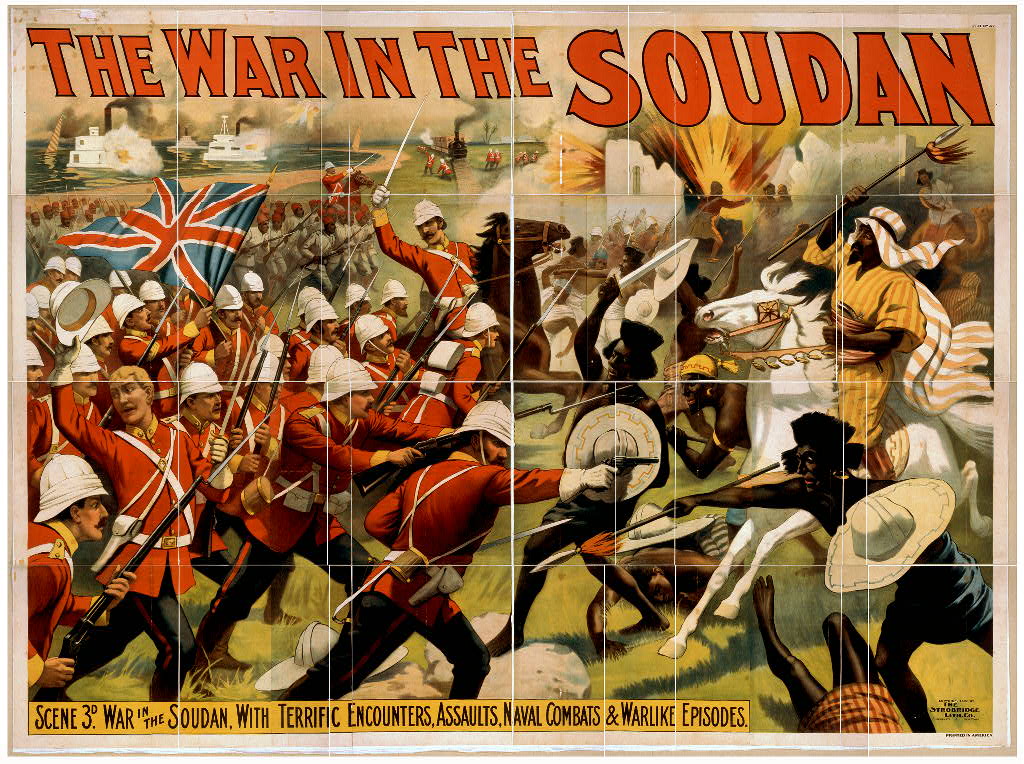

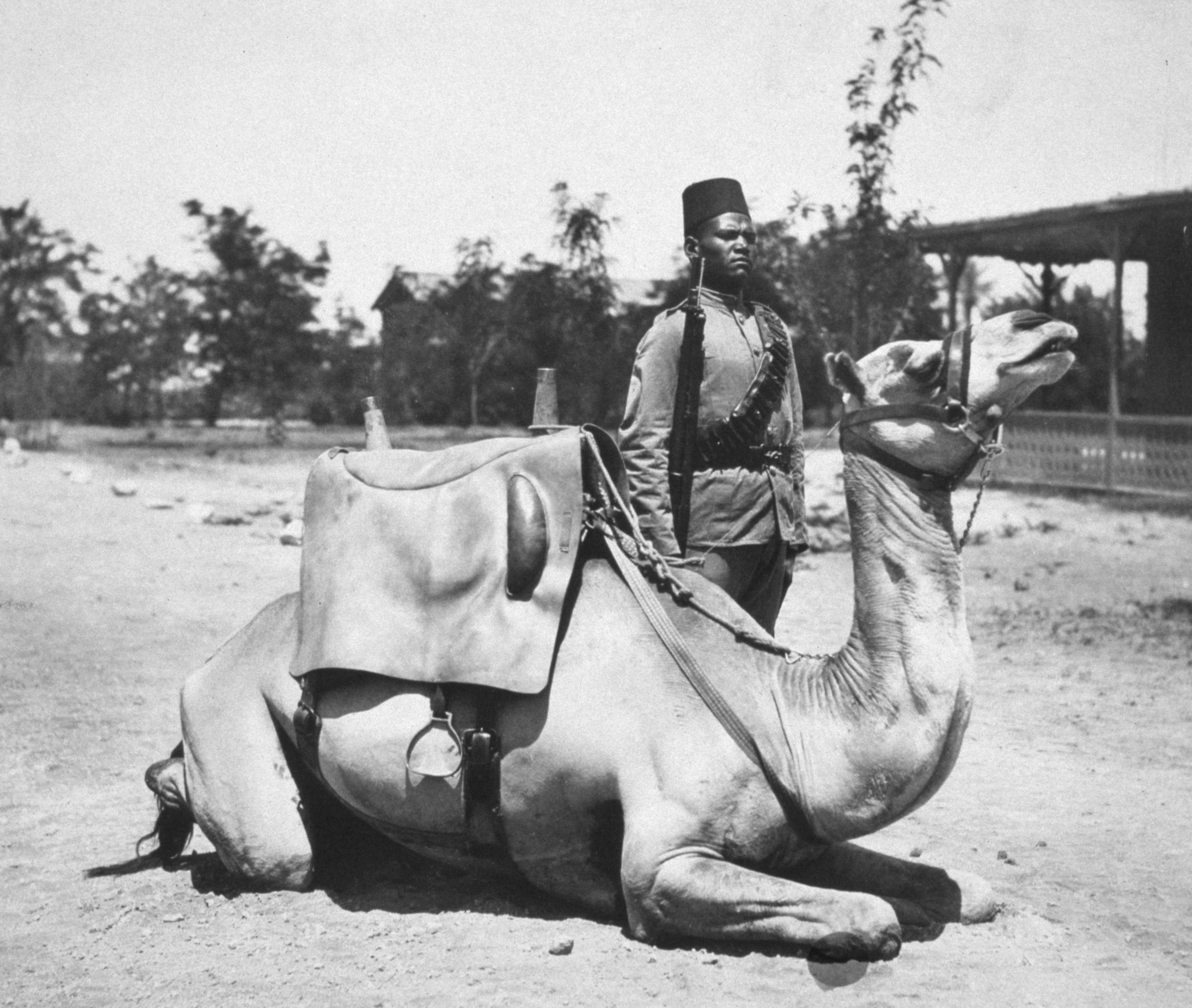

Pada tahun 1890-an, Inggris berusaha untuk membangun kembali kendali mereka atas Sudan, sekali lagi secara resmi atas nama Khedive Mesir, tetapi dalam kenyataannya memperlakukan negara itu sebagai koloni Inggris. Pada awal tahun 1890-an, klaim Inggris, Prancis, dan Belgia telah bertemu di hulu Nil. Inggris khawatir bahwa kekuatan lain akan memanfaatkan ketidakstabilan Sudan untuk memperoleh wilayah yang sebelumnya dianeksasi ke Mesir. Selain pertimbangan politik ini, Inggris ingin membangun kendali atas Sungai Nil untuk menjaga bendungan irigasi yang direncanakan di Aswan. Herbert Kitchener memimpin kampanye militer melawan Mahdist Sudan dari tahun 1896 hingga 1898. Kampanye Kitchener memuncak dalam kemenangan telak dalam Pertempuran Omdurman pada tanggal 2 September 1898. Setahun kemudian, Pertempuran Umm Diwaykarat pada tanggal 25 November 1899 mengakibatkan kematian Abdallahi ibn Muhammad, yang kemudian mengakhiri Perang Mahdist.

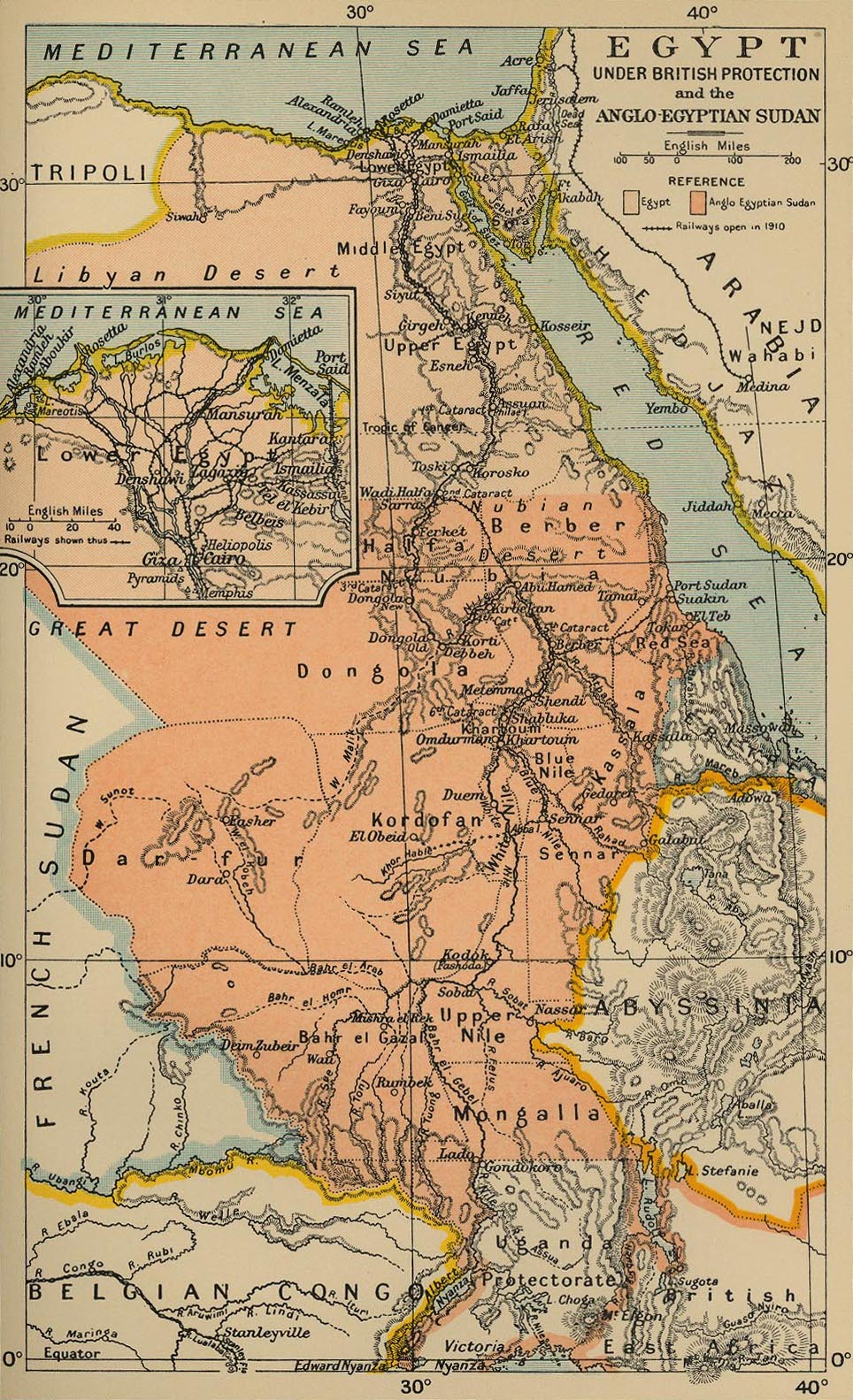

3.6. Kondominium Inggris-Mesir

Pada tahun 1899, Inggris dan Mesir mencapai kesepakatan di mana Sudan dijalankan oleh seorang gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Mesir dengan persetujuan Inggris. Pada kenyataannya, Sudan secara efektif dikelola sebagai Koloni Mahkota. Inggris bersemangat untuk membalikkan proses, yang dimulai di bawah Muhammad Ali Pasha, untuk menyatukan Lembah Nil di bawah kepemimpinan Mesir dan berusaha untuk menggagalkan semua upaya yang bertujuan untuk lebih menyatukan kedua negara.

Di bawah Delimitasi, perbatasan Sudan dengan Abyssinia diperebutkan oleh suku-suku perampok yang memperdagangkan budak, melanggar batas-batas hukum. Pada tahun 1905, kepala suku lokal Sultan Yambio, yang enggan hingga akhir, menyerah dalam perjuangan dengan pasukan Inggris yang telah menduduki wilayah Kordofan, akhirnya mengakhiri pelanggaran hukum. Ordonansi yang diterbitkan oleh Inggris memberlakukan sistem perpajakan. Ini mengikuti preseden yang ditetapkan oleh Khalifa. Pajak utama diakui. Pajak-pajak ini dikenakan pada tanah, ternak, dan pohon kurma. Administrasi Inggris yang berkelanjutan atas Sudan memicu reaksi nasionalis yang semakin keras, dengan para pemimpin nasionalis Mesir bertekad untuk memaksa Inggris mengakui persatuan independen tunggal Mesir dan Sudan. Dengan berakhirnya secara formal pemerintahan Ottoman pada tahun 1914, Sir Reginald Wingate dikirim pada bulan Desember itu untuk menduduki Sudan sebagai Gubernur Militer yang baru. Hussein Kamel dinyatakan sebagai Sultan Mesir dan Sudan, begitu pula saudaranya dan penggantinya, Fuad I. Mereka terus bersikeras pada satu negara Mesir-Sudan bahkan ketika Kesultanan Mesir berganti nama menjadi Kerajaan Mesir dan Sudan, tetapi Saad Zaghloul-lah yang terus frustrasi dalam ambisinya hingga kematiannya pada tahun 1927.

Dari tahun 1924 hingga kemerdekaan pada tahun 1956, Inggris memiliki kebijakan menjalankan Sudan sebagai dua wilayah yang pada dasarnya terpisah; utara dan selatan. Pembunuhan seorang Gubernur Jenderal Sudan Anglo-Mesir di Kairo adalah faktor penyebabnya; hal itu membawa tuntutan dari pemerintah Wafd yang baru terpilih dari pasukan kolonial. Sebuah pendirian permanen dua batalion di Khartoum diubah namanya menjadi Pasukan Pertahanan Sudan yang bertindak di bawah pemerintah, menggantikan garnisun tentara Mesir sebelumnya, kemudian beraksi selama Insiden Walwal. Mayoritas parlemen Wafdist telah menolak rencana akomodasi Sarwat Pasha dengan Austen Chamberlain di London; namun Kairo masih membutuhkan uang. Pendapatan Pemerintah Sudan telah mencapai puncaknya pada tahun 1928 sebesar £6,6 juta, setelah itu gangguan Wafdist, dan serbuan perbatasan Italia dari Somaliland, London memutuskan untuk mengurangi pengeluaran selama Depresi Hebat. Ekspor kapas dan getah dikalahkan oleh kebutuhan untuk mengimpor hampir semuanya dari Inggris yang menyebabkan defisit neraca pembayaran di Khartoum.

Pada bulan Juli 1936, pemimpin Konstitusional Liberal, Muhammed Mahmoud dibujuk untuk membawa delegasi Wafd ke London untuk menandatangani Perjanjian Anglo-Mesir, "awal dari tahap baru dalam hubungan Anglo-Mesir", tulis Anthony Eden. Tentara Inggris diizinkan untuk kembali ke Sudan untuk melindungi Zona Terusan. Mereka dapat menemukan fasilitas pelatihan, dan RAF bebas terbang di atas wilayah Mesir. Namun, hal itu tidak menyelesaikan masalah Sudan: Kaum Intelektual Sudan beragitasi untuk kembali ke pemerintahan metropolitan, bersekongkol dengan agen-agen Jerman.

Pemimpin fasis Italia Benito Mussolini menjelaskan bahwa ia tidak dapat menyerbu Abyssinia tanpa terlebih dahulu menaklukkan Mesir dan Sudan; mereka bermaksud menyatukan Libya Italia dengan Afrika Timur Italia. Staf Umum Kekaisaran Inggris mempersiapkan pertahanan militer di wilayah tersebut, yang pasukannya tipis. Duta Besar Inggris memblokir upaya Italia untuk mendapatkan Perjanjian Non-Agresi dengan Mesir-Sudan. Tetapi Mahmoud adalah pendukung Mufti Agung Yerusalem; wilayah tersebut terjebak antara upaya Kekaisaran untuk menyelamatkan orang Yahudi, dan seruan Arab moderat untuk menghentikan migrasi.

Pemerintah Sudan terlibat secara langsung secara militer dalam Kampanye Afrika Timur. Dibentuk pada tahun 1925, Pasukan Pertahanan Sudan memainkan peran aktif dalam menanggapi serbuan pada awal Perang Dunia II. Pasukan Italia menduduki Kassala dan daerah perbatasan lainnya dari Somaliland Italia selama tahun 1940. Pada tahun 1942, SDF juga berperan dalam invasi ke koloni Italia oleh pasukan Inggris dan Persemakmuran. Gubernur jenderal Inggris terakhir adalah Robert George Howe.

Revolusi Mesir 1952 akhirnya menandai dimulainya perjalanan menuju kemerdekaan Sudan. Setelah menghapuskan monarki pada tahun 1953, para pemimpin baru Mesir, Mohammed Naguib, yang ibunya adalah orang Sudan, dan kemudian Gamal Abdel Nasser, percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri dominasi Inggris di Sudan adalah Mesir secara resmi meninggalkan klaim kedaulatannya. Selain itu, Nasser tahu akan sulit bagi Mesir untuk memerintah Sudan yang miskin setelah kemerdekaannya. Sebaliknya, Inggris melanjutkan dukungan politik dan keuangannya untuk penerus Mahdist, Abd al-Rahman al-Mahdi, yang diyakini akan menentang tekanan Mesir untuk kemerdekaan Sudan. Abd al-Rahman mampu melakukan ini, tetapi rezimnya dilanda ketidakmampuan politik, yang menuai kerugian besar dukungan di Sudan utara dan tengah. Baik Mesir maupun Inggris merasakan ketidakstabilan besar yang sedang terjadi, dan karena itu memilih untuk mengizinkan kedua wilayah Sudan, utara dan selatan untuk memberikan suara bebas apakah mereka menginginkan kemerdekaan atau penarikan Inggris.

3.7. Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Sudan pada tahun 1956, negara ini mengalami periode ketidakstabilan politik yang ditandai oleh perang saudara, kudeta militer, dan perubahan rezim. Perang Saudara Sudan Pertama meletus segera setelah kemerdekaan, menyoroti perpecahan mendalam antara Utara dan Selatan. Rezim Jaafar Nimeiry membawa periode pemerintahan otoriter dan penerapan awal hukum Syariah. Perang Saudara Sudan Kedua yang lebih lama dan lebih merusak dipicu oleh kebijakan Islamisasi lebih lanjut dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah. Rezim Omar al-Bashir yang berkuasa lama menyaksikan konflik Darfur yang brutal, yang menyebabkan tuduhan genosida dan tuntutan dari Pengadilan Kriminal Internasional. Pemisahan diri Sudan Selatan pada tahun 2011 adalah tonggak sejarah, tetapi tidak mengakhiri tantangan internal Sudan. Revolusi Sudan 2019 menggulingkan al-Bashir dan membawa harapan untuk transisi demokrasi, namun proses ini terganggu oleh kudeta militer pada tahun 2021. Akhirnya, perang saudara baru meletus pada tahun 2023 antara faksi-faksi militer, yang semakin memperburuk situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan di negara tersebut.

3.7.1. Perang Saudara Sudan Pertama

Proses pemungutan suara dilakukan yang menghasilkan komposisi parlemen demokratis dan Ismail al-Azhari terpilih sebagai Perdana Menteri pertama dan memimpin pemerintahan Sudan modern pertama. Pada tanggal 1 Januari 1956, dalam sebuah upacara khusus yang diadakan di Istana Rakyat, bendera Mesir dan Inggris diturunkan dan bendera Sudan yang baru, yang terdiri dari garis-garis hijau, biru dan kuning, dikibarkan menggantikannya oleh perdana menteri Ismail al-Azhari.

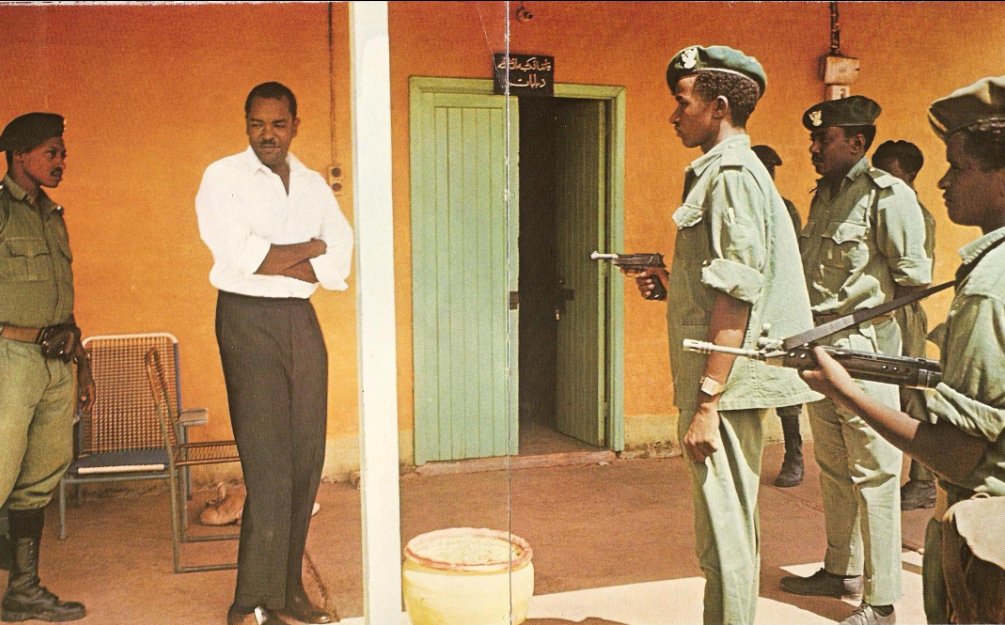

Ketidakpuasan memuncak dalam kudeta pada tanggal 25 Mei 1969. Pemimpin kudeta, Kol. Gaafar Nimeiry, menjadi perdana menteri, dan rezim baru menghapuskan parlemen dan melarang semua partai politik.

Penyebab utama Perang Saudara Sudan Pertama (1955-1972) adalah ketidakpuasan mendalam dari penduduk Sudan Selatan yang mayoritas non-Muslim dan non-Arab terhadap dominasi politik dan budaya dari Sudan Utara yang mayoritas Muslim dan Arab. Setelah kemerdekaan pada tahun 1956, kebijakan pemerintah pusat yang berbasis di Khartoum dianggap mengabaikan aspirasi dan hak-hak otonomi Sudan Selatan. Janji-janji untuk sistem federal tidak ditepati, dan upaya Arabisasi serta Islamisasi semakin memperburuk ketegangan. Kelompok-kelompok pemberontak di Selatan, yang dikenal sebagai Anya-Nya, mengangkat senjata melawan pemerintah pusat. Perang ini berlangsung selama 17 tahun, ditandai dengan kekerasan sporadis namun brutal, yang menyebabkan ratusan ribu kematian dan pengungsian besar-besaran. Masalah kemanusiaan menjadi sangat parah, dengan kelaparan dan penyakit merajalela di daerah konflik. Komunitas internasional pada awalnya kurang memberikan perhatian, namun seiring waktu, tekanan mulai meningkat. Perang berakhir dengan Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972, yang memberikan otonomi signifikan kepada Sudan Selatan. Meskipun perjanjian ini membawa periode perdamaian selama sekitar satu dekade, akar penyebab konflik tidak sepenuhnya terselesaikan, yang kemudian memicu Perang Saudara Sudan Kedua.

3.7.2. Rezim Jaafar Nimeiry

Rezim Jaafar Nimeiry (1969-1985) dimulai dengan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan parlementer. Awalnya, Nimeiry mengadopsi kebijakan sosialis dan nasionalis, menjalin hubungan dekat dengan Blok Timur. Namun, setelah upaya kudeta yang gagal oleh faksi komunis pada tahun 1971, ia bergeser ke arah Barat dan memperkuat kekuasaan pribadinya. Salah satu pencapaian awalnya adalah penandatanganan Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972, yang mengakhiri Perang Saudara Sudan Pertama dan memberikan otonomi kepada Sudan Selatan.

Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, rezim Nimeiry menjadi semakin otoriter dan tidak stabil. Menghadapi kesulitan ekonomi dan meningkatnya oposisi, Nimeiry berusaha memperkuat legitimasinya dengan mendekati kelompok-kelompok Islamis. Pada tahun 1983, ia secara kontroversial menerapkan hukum Syariah Islam secara nasional, yang dikenal sebagai "Hukum September". Kebijakan ini mencakup hukuman fisik seperti amputasi dan cambuk, serta pembatasan terhadap non-Muslim. Penerapan Syariah ini berdampak sangat negatif, memicu kemarahan di Sudan Selatan yang mayoritas non-Muslim dan menjadi salah satu pemicu utama pecahnya Perang Saudara Sudan Kedua. Selain itu, kebijakan ekonomi Nimeiry seringkali tidak efektif, memperburuk kemiskinan dan ketidakpuasan sosial. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk militer, serikat pekerja, dan protes rakyat, akhirnya menyebabkan penggulingannya dalam kudeta tak berdarah pada tahun 1985 ketika ia berada di luar negeri.

3.7.3. Perang Saudara Sudan Kedua

Perang Saudara Sudan Kedua (1983-2005) merupakan konflik yang jauh lebih lama dan merusak dibandingkan perang pertama. Latar belakang utamanya adalah keputusan Presiden Jaafar Nimeiry pada tahun 1983 untuk mencabut status otonomi Sudan Selatan yang telah disepakati dalam Perjanjian Addis Ababa 1972, serta penerapan hukum Syariah Islam secara nasional. Tindakan ini memicu kemarahan besar di kalangan penduduk Sudan Selatan yang mayoritas beragama Kristen dan animisme. Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang menjadi kekuatan pemberontak utama, menuntut pemerintahan sekuler, otonomi yang lebih besar, atau bahkan kemerdekaan bagi Sudan Selatan.

Pihak-pihak yang bertikai adalah pemerintah Sudan yang berbasis di Khartoum, yang didominasi oleh elit Arab-Muslim dari Utara, melawan SPLA dan faksi-faksi pemberontak lainnya di Selatan. Konflik ini ditandai dengan kekerasan brutal, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan tentara anak-anak, perbudakan, dan taktik bumi hangus. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas oleh kedua belah pihak, meskipun pasukan pemerintah dan milisi sekutunya seringkali dituduh melakukan kekejaman yang lebih sistematis. Krisis kemanusiaan yang diakibatkannya sangat parah, dengan jutaan orang tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit, serta jutaan lainnya menjadi pengungsi internal atau melarikan diri ke negara tetangga.

Intervensi internasional awalnya terbatas, tetapi meningkat seiring dengan memburuknya situasi kemanusiaan dan tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Upaya negosiasi damai yang dimediasi oleh berbagai pihak, termasuk Intergovernmental Authority on Development (IGAD) dan negara-negara Barat, berlangsung bertahun-tahun. Proses ini akhirnya memuncak pada penandatanganan Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) pada tahun 2005 di Naivasha, Kenya. CPA mengakhiri perang, memulihkan otonomi Sudan Selatan, dan menjadwalkan referendum kemerdekaan bagi wilayah tersebut, yang akhirnya dilaksanakan pada tahun 2011.

3.7.4. Rezim Omar al-Bashir dan Konflik Darfur

Omar al-Bashir merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada 30 Juni 1989. Pemerintahan militernya yang baru menangguhkan partai politik dan memperkenalkan hukum Islam di tingkat nasional. Kemudian, al-Bashir melakukan pembersihan dan eksekusi di jajaran atas tentara, melarang asosiasi, partai politik, dan surat kabar independen, serta memenjarakan tokoh politik dan jurnalis terkemuka. Pada 16 Oktober 1993, al-Bashir mengangkat dirinya sebagai "Presiden" dan membubarkan Dewan Komando Revolusioner. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dewan diambil alih oleh al-Bashir.

Dalam pemilihan umum 1996, ia adalah satu-satunya kandidat yang mencalonkan diri berdasarkan hukum. Sudan menjadi negara satu partai di bawah Partai Kongres Nasional (NCP). Selama tahun 1990-an, Hassan al-Turabi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional, mendekati kelompok-kelompok fundamentalis Islam dan mengundang Osama bin Laden ke negara itu. Amerika Serikat kemudian memasukkan Sudan ke dalam daftar negara sponsor terorisme. Menyusul pemboman kedutaan AS di Kenya dan Tanzania oleh Al Qaeda, AS melancarkan Operasi Infinite Reach dan menargetkan pabrik farmasi Al-Shifa, yang secara keliru diyakini oleh pemerintah AS memproduksi senjata kimia untuk kelompok teroris tersebut. Pengaruh Al-Turabi mulai memudar, dan pihak lain yang mendukung kepemimpinan yang lebih pragmatis mencoba mengubah isolasi internasional Sudan. Negara itu berupaya menenangkan para pengkritiknya dengan mengusir anggota Jihad Islam Mesir dan mendorong bin Laden untuk pergi.

Sebelum pemilihan presiden tahun 2000, al-Turabi memperkenalkan rancangan undang-undang untuk mengurangi kekuasaan Presiden, yang mendorong al-Bashir untuk memerintahkan pembubaran dan mengumumkan keadaan darurat. Ketika al-Turabi mendesak boikot kampanye pemilihan kembali Presiden dan menandatangani perjanjian dengan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan, al-Bashir mencurigai mereka merencanakan untuk menggulingkan pemerintah. Hassan al-Turabi dipenjara pada tahun yang sama.

Pada Februari 2003, kelompok Gerakan/Tentara Pembebasan Sudan (SLM/A) dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM) di Darfur mengangkat senjata, menuduh pemerintah Sudan menindas warga Sudan non-Arab demi Arab Sudan, yang memicu Perang di Darfur. Konflik ini sejak itu digambarkan sebagai genosida, dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan dua surat perintah penangkapan untuk al-Bashir. Milisi nomaden berbahasa Arab yang dikenal sebagai Janjaweed dituduh melakukan banyak kekejaman. Pemerintahan jangka panjang Omar al-Bashir (1989-2019) diwarnai oleh penindasan brutal terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Rezim ini bertanggung jawab atas pembunuhan sekitar 300.000 hingga 400.000 orang, terutama terkait dengan genosida di Darfur yang dimulai pada tahun 2003. Konflik Darfur dipicu oleh keluhan lama dari kelompok-kelompok etnis non-Arab terhadap marjinalisasi politik dan ekonomi oleh pemerintah pusat yang didominasi Arab. Pemerintah merespons pemberontakan dengan mengerahkan milisi Arab Janjaweed, yang melakukan serangan sistematis terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pengusiran paksa. Kekejaman ini menyebabkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap al-Bashir atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Sanksi internasional diberlakukan terhadap Sudan sebagai akibat dari pelanggaran HAM dan dugaan dukungan terhadap terorisme. Krisis kemanusiaan di Darfur dan wilayah konflik lainnya sangat parah, dengan jutaan orang mengungsi dan bergantung pada bantuan internasional. Penindasan terhadap oposisi politik, aktivis HAM, dan jurnalis menjadi hal biasa, menciptakan iklim ketakutan dan membatasi kebebasan sipil secara drastis.

Pada 9 Januari 2005, pemerintah menandatangani Perjanjian Damai Komprehensif Nairobi dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) dengan tujuan mengakhiri Perang Saudara Sudan Kedua. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan (UNMIS) didirikan di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1590 untuk mendukung implementasinya. Perjanjian damai ini merupakan prasyarat untuk referendum 2011: hasilnya adalah suara bulat yang mendukung pemisahan Sudan Selatan; wilayah Abyei akan mengadakan referendumnya sendiri di kemudian hari.

Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) adalah anggota utama Front Timur, sebuah koalisi kelompok pemberontak yang beroperasi di Sudan timur. Setelah perjanjian damai, tempat mereka diambil pada Februari 2004 setelah penggabungan Fulani yang lebih besar dan Kongres Beja dengan Singa Bebas Rashaida yang lebih kecil. Sebuah perjanjian damai antara pemerintah Sudan dan Front Timur ditandatangani pada 14 Oktober 2006, di Asmara. Pada 5 Mei 2006, Perjanjian Damai Darfur ditandatangani, bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun hingga saat ini. Konflik Chad-Sudan (2005-2007) meletus setelah Pertempuran Adré memicu deklarasi perang oleh Chad. Para pemimpin Sudan dan Chad menandatangani perjanjian di Arab Saudi pada 3 Mei 2007 untuk menghentikan pertempuran dari konflik Darfur yang meluas di sepanjang perbatasan 1.00 K km negara mereka.

Pada Juli 2007 negara itu dilanda banjir dahsyat, dengan lebih dari 400.000 orang terkena dampak langsung. Sejak 2009, serangkaian konflik yang sedang berlangsung antara suku-suku nomaden yang bersaing di Sudan dan Sudan Selatan telah menyebabkan sejumlah besar korban sipil.

3.7.5. Pemisahan Diri Sudan Selatan

Proses pemisahan diri Sudan Selatan merupakan puncak dari konflik berkepanjangan antara Utara dan Selatan Sudan, yang berakar pada perbedaan budaya, agama, dan politik. Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) tahun 2005, yang mengakhiri Perang Saudara Sudan Kedua, mengatur pelaksanaan referendum kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Referendum ini diadakan pada Januari 2011, dengan partisipasi yang sangat tinggi dari penduduk Sudan Selatan. Hasilnya sangat meyakinkan: hampir 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.

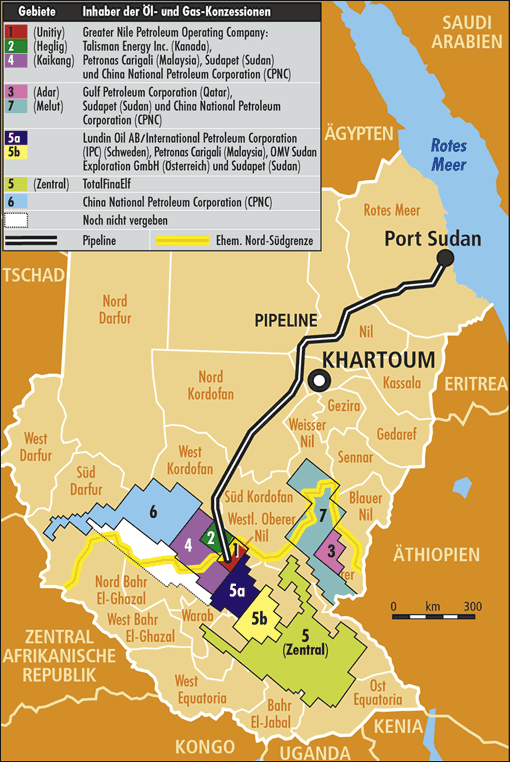

Pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya, menjadi negara terbaru di dunia. Pemisahan ini disambut dengan perayaan di Sudan Selatan, namun juga menimbulkan sejumlah isu kompleks yang belum terselesaikan antara kedua negara. Isu-isu utama termasuk pembagian pendapatan minyak (karena sebagian besar cadangan minyak berada di Selatan tetapi infrastruktur ekspor melalui Utara), demarkasi perbatasan yang disengketakan (terutama di wilayah Abyei, Kurdufan Selatan, dan Nil Biru), status kewarganegaraan bagi penduduk yang tinggal di wilayah masing-masing, dan pembagian utang nasional.

Hubungan antara Sudan dan Sudan Selatan setelah pemisahan diri tetap tegang, seringkali diwarnai oleh tuduhan saling mendukung kelompok pemberontak dan bentrokan perbatasan, seperti Krisis Heglig pada tahun 2012. Meskipun ada upaya mediasi internasional, penyelesaian komprehensif atas isu-isu pasca-pemisahan diri ini tetap menjadi tantangan besar bagi kedua negara. Pemisahan ini juga berdampak signifikan pada ekonomi Sudan, yang kehilangan sebagian besar pendapatan minyaknya.

3.7.6. Revolusi 2019 dan Pemerintahan Transisi

Revolusi Sudan 2019 dipicu oleh krisis ekonomi yang parah, termasuk kenaikan harga roti dan bahan bakar, serta ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan otoriter Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama tiga dekade. Protes massal dimulai pada Desember 2018 dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, dipimpin oleh Asosiasi Profesional Sudan (SPA) dan berbagai kelompok oposisi sipil yang kemudian bersatu dalam Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC). Para demonstran menuntut pengunduran diri al-Bashir dan transisi ke pemerintahan sipil.

Setelah berbulan-bulan protes yang gigih dan seringkali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan, termasuk pembantaian Khartoum pada 3 Juni 2019 di mana ratusan pengunjuk rasa damai dibunuh oleh pasukan keamanan, militer akhirnya melakukan kudeta pada 11 April 2019, menggulingkan al-Bashir dan membentuk Dewan Militer Transisi (TMC). Namun, para pengunjuk rasa terus menuntut penyerahan kekuasaan penuh kepada warga sipil.

Setelah negosiasi yang alot dan mediasi internasional, TMC dan FFC menandatangani Perjanjian Politik pada Juli 2019 dan Deklarasi Konstitusional Draf pada Agustus 2019. Perjanjian ini membentuk pemerintahan transisi bersama militer-sipil, termasuk Dewan Kedaulatan Sudan sebagai kepala negara kolektif dan penunjukan Abdalla Hamdok sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan transisi bertugas memimpin negara selama 39 bulan menuju pemilihan umum yang demokratis.

Upaya implementasi demokrasi selama periode transisi mencakup pencabutan beberapa hukum represif era al-Bashir, memulai proses perdamaian dengan kelompok-kelompok pemberontak, dan upaya reformasi ekonomi. Perubahan sosial juga mulai terlihat, dengan meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam politik serta ruang publik yang lebih terbuka. Namun, pemerintahan transisi menghadapi tantangan besar, termasuk krisis ekonomi yang berkelanjutan, perpecahan internal, dan tekanan dari sisa-sisa rezim lama serta faksi-faksi militer yang enggan melepaskan kekuasaan.

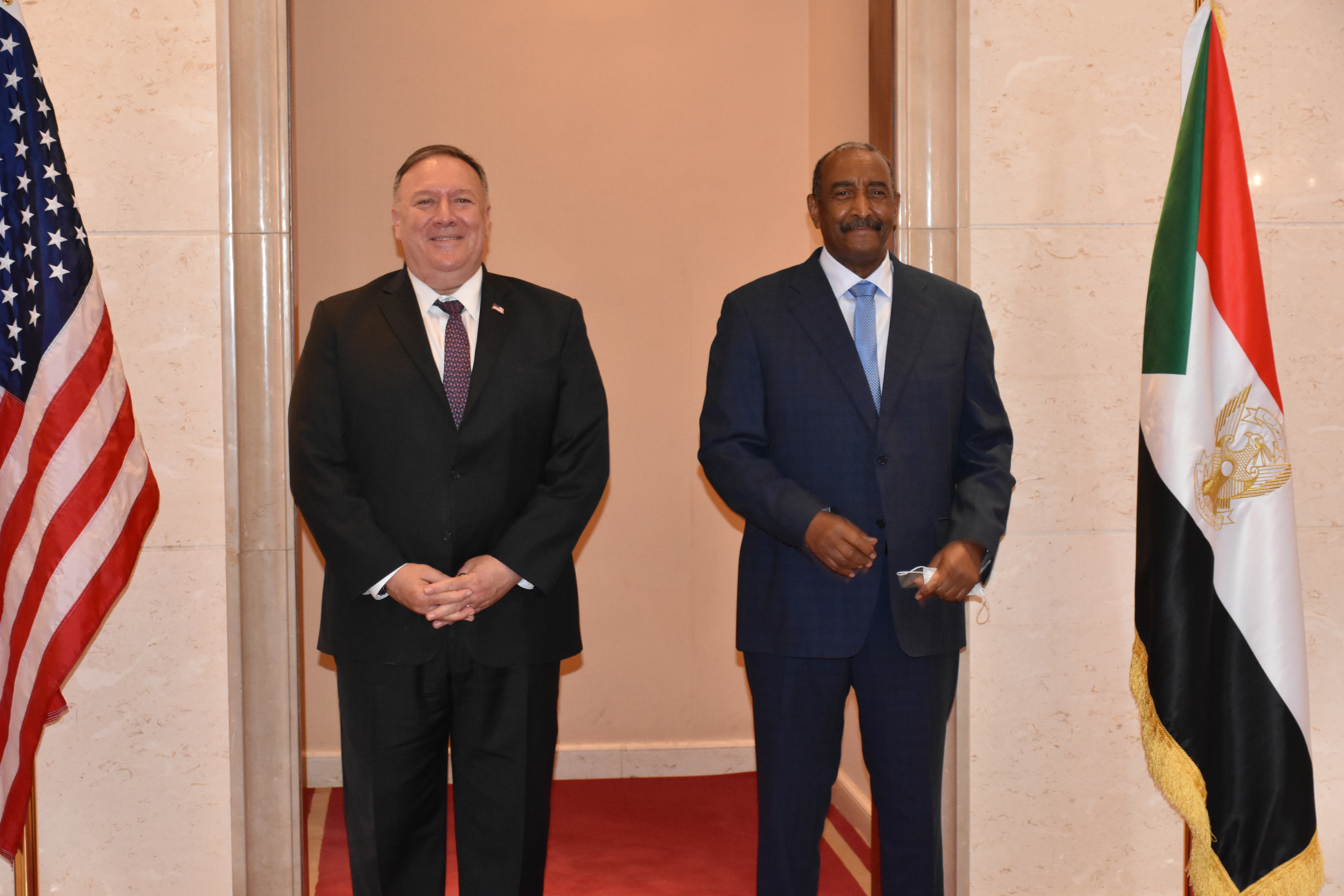

3.7.7. Kudeta 2021 dan Rezim al-Burhan

Pemerintah Sudan mengumumkan pada 21 September 2021 bahwa telah terjadi upaya kudeta yang gagal dari pihak militer yang menyebabkan penangkapan 40 perwira militer. Sebulan setelah upaya kudeta tersebut, kudeta militer lainnya pada 25 Oktober 2021 mengakibatkan penggulingan pemerintahan sipil, termasuk mantan Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Kudeta ini dipimpin oleh jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang kemudian mengumumkan keadaan darurat. Latar belakang kudeta ini adalah meningkatnya ketegangan antara komponen militer dan sipil dalam pemerintahan transisi. Militer, yang dipimpin oleh Jenderal al-Burhan (Ketua Dewan Kedaulatan) dan Jenderal "Hemedti" (Wakil Ketua dan pemimpin Pasukan Dukungan Cepat/RSF), merasa terancam oleh tuntutan reformasi sektor keamanan dan penyerahan kekuasaan penuh kepada sipil.

Kudeta tersebut menyebabkan pembubaran pemerintahan transisi yang dibentuk setelah revolusi 2019. Al-Burhan mengambil alih kekuasaan sebagai kepala negara de facto dan membentuk pemerintahan baru yang didukung militer pada 11 November 2021. Respons domestik terhadap kudeta sangat kuat, dengan protes massal yang meluas menuntut kembalinya pemerintahan sipil. Protes ini seringkali dihadapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan, mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, dan negara-negara Barat, mengutuk kudeta tersebut dan menyerukan pemulihan tatanan konstitusional. Sanksi dan penangguhan bantuan diberlakukan oleh beberapa negara.

Meskipun ada tekanan internasional dan upaya mediasi, pada 21 November 2021, Hamdok diangkat kembali sebagai Perdana Menteri setelah perjanjian politik ditandatangani oleh Burhan untuk memulihkan transisi ke pemerintahan sipil (meskipun Burhan tetap memegang kendali). Kesepakatan 14 poin tersebut menyerukan pembebasan semua tahanan politik yang ditahan selama kudeta dan menetapkan bahwa deklarasi konstitusional 2019 terus menjadi dasar bagi transisi politik. Hamdok memecat kepala polisi Khaled Mahdi Ibrahim al-Emam dan wakilnya Ali Ibrahim. Namun, perjanjian ini ditolak oleh banyak kelompok pro-demokrasi yang melihatnya sebagai upaya untuk melegitimasi kekuasaan militer. Hamdok akhirnya mengundurkan diri pada 2 Januari 2022, setelah protes mematikan. Ia digantikan oleh Osman Hussein. Pada Maret 2022 lebih dari 1.000 orang termasuk 148 anak-anak telah ditahan karena menentang kudeta, ada 25 tuduhan pemerkosaan dan 87 orang telah tewas termasuk 11 anak-anak. Kudeta 2021 secara signifikan menghambat kemajuan menuju demokrasi di Sudan, menimbulkan kekhawatiran serius akan kembalinya pemerintahan otoriter dan meningkatnya ketidakstabilan di negara tersebut.

3.7.8. Perang Saudara Pasca-2023

Pada April 2023 - ketika rencana yang ditengahi secara internasional untuk transisi ke pemerintahan sipil sedang dibahas - perebutan kekuasaan meningkat antara komandan angkatan darat (dan pemimpin nasional de facto) Abdel Fattah al-Burhan, dan wakilnya, "Hemedti", kepala paramiliter bersenjata berat Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang dibentuk dari milisi Janjaweed. Penyebab utama pecahnya perang saudara pada tahun 2023 adalah perebutan kekuasaan yang mendalam antara dua faksi militer utama: Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo ("Hemedti"). Ketegangan antara kedua jenderal ini, yang sebelumnya bersekutu dalam kudeta 2021, meningkat tajam terkait rencana integrasi RSF ke dalam struktur komando SAF, sebuah langkah kunci dalam transisi menuju pemerintahan sipil. Hemedti menolak integrasi tersebut karena khawatir akan kehilangan otonomi dan pengaruh pasukannya.

Konflik meletus pada 15 April 2023, dimulai dengan pertempuran di jalanan Khartoum antara tentara dan RSF - dengan pasukan, tank, dan pesawat. Pada hari ketiga, 400 orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 3.500 lainnya terluka, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antara korban tewas terdapat tiga pekerja dari Program Pangan Dunia, yang memicu penangguhan pekerjaan organisasi tersebut di Sudan, meskipun kelaparan terus melanda sebagian besar negara itu. Jenderal Sudan Yasser al-Atta mengatakan bahwa UEA menyediakan pasokan untuk RSF, yang digunakan dalam perang tersebut.

Perkembangan utama perang ini mencakup pertempuran sengit di ibu kota Khartoum dan kota-kota besar lainnya, serta eskalasi kekerasan etnis di wilayah Darfur, di mana RSF dan milisi sekutunya dituduh melakukan kekejaman massal terhadap komunitas non-Arab, terutama Masalit. Komunitas internasional, termasuk PBB, Uni Afrika, dan negara-negara regional, berupaya menengahi gencatan senjata dan memulai proses perdamaian, namun upaya ini sebagian besar gagal mencapai hasil yang langgeng.

Krisis kemanusiaan akibat perang ini sangat parah. Pada 29 Desember 2023, lebih dari 5,8 juta orang mengungsi secara internal dan lebih dari 1,5 juta lainnya telah melarikan diri dari negara itu sebagai pengungsi, dan banyak warga sipil di Darfur dilaporkan tewas sebagai bagian dari pembantaian Masalit. Hingga 15.000 orang tewas di kota Geneina. Dampak pada hak asasi manusia sangat serius, dengan laporan pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual yang meluas, penjarahan, dan serangan terhadap infrastruktur sipil. Jutaan orang menghadapi kelaparan akut, dan sistem layanan kesehatan runtuh. Fungsi negara praktis lumpuh di banyak wilayah, menciptakan kekosongan keamanan dan memperburuk penderitaan warga sipil. Hingga April 2024, PBB melaporkan bahwa lebih dari 8,6 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara 18 juta menghadapi kelaparan parah, lima juta di antaranya berada pada tingkat darurat. Pada Mei 2024, pejabat pemerintah AS memperkirakan bahwa setidaknya 150.000 orang telah tewas dalam perang tersebut hanya dalam setahun terakhir. Penargetan RSF terhadap komunitas adat kulit hitam, terutama di sekitar kota El Fasher, telah membuat para pejabat internasional memperingatkan risiko terulangnya sejarah dengan genosida lain di wilayah Darfur.

Pada 31 Mei 2024, sebuah konferensi diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat oleh Anggota Kongres AS Eleanor Holmes Norton untuk mengatasi krisis kemanusiaan Sudan. Sebuah laporan oleh Departemen Luar Negeri mengenai keterlibatan UEA di Sudan, termasuk kejahatan perang dan ekspor senjata, menjadi fokus utama diskusi konferensi tersebut. Seorang panelis, Anggota Dewan Mohamed Seifeldein, menyerukan diakhirinya keterlibatan UEA di Sudan, menyatakan bahwa peran UEA dalam menggunakan RSF di Sudan dan juga dalam perang saudara Yaman "perlu dihentikan". Seifeldein, bersama dengan panelis lain Hagir S. Elsheikh, mendesak komunitas internasional untuk menghentikan semua dukungan untuk RSF, menunjuk pada peran destruktif kelompok militan tersebut di Sudan. Elsheikh juga merekomendasikan penggunaan media sosial dalam meningkatkan kesadaran tentang perang Sudan, dan untuk menekan para pejabat terpilih AS untuk menghentikan penjualan senjata ke UEA. Laporan terbaru yang disampaikan kepada PBB menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan ada 30,4 juta orang di Sudan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, akibat konflik militer di negara tersebut. Baik Angkatan Bersenjata Sudan maupun Pasukan Dukungan Cepat dituduh melakukan kejahatan perang.

4. Geografi

Sudan terletak di Afrika Utara, dengan garis pantai sepanjang 853 km yang berbatasan dengan Laut Merah. Negara ini memiliki perbatasan darat dengan Mesir, Eritrea, Ethiopia, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Chad, dan Libya. Dengan luas wilayah 1.89 M km2, Sudan adalah negara terbesar ketiga di benua Afrika (setelah Aljazair dan Republik Demokratik Kongo) dan kelima belas terbesar di dunia.

Sudan terletak di antara garis lintang 8° dan 23°LU. Secara umum, medannya berupa dataran datar yang diselingi oleh beberapa rangkaian pegunungan. Di bagian barat, Kaldera Deriba (3.04 K m), yang terletak di Pegunungan Marrah, merupakan titik tertinggi di Sudan. Di bagian timur terdapat Perbukitan Laut Merah.

Sumber daya mineral yang kaya tersedia di Sudan termasuk asbes, kromit, kobalt, tembaga, emas, granit, gipsum, besi, kaolin, timbal, mangan, mika, gas alam, nikel, minyak bumi, perak, timah, uranium, dan seng. Pada tahun 2015, produksi emas Sudan mencapai 82 metrik ton.

4.1. Topografi

Topografi Sudan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang diselingi oleh beberapa formasi geografis penting. Di bagian barat, Pegunungan Marrah menjulang, dengan Kaldera Deriba (3.04 K m) sebagai titik tertinggi negara ini. Pegunungan ini merupakan daerah vulkanik dan memiliki peran penting dalam hidrologi regional. Di bagian tengah dan selatan, dataran luas membentang, dialiri oleh Sungai Nil dan anak-anak sungainya. Wilayah utara didominasi oleh gurun, termasuk Gurun Nubia di timur laut dan Gurun Bayuda di sebelah timur Sungai Nil. Gurun Nubia merupakan bagian dari Gurun Sahara yang lebih besar, ditandai dengan medan berbatu dan bukit pasir. Gurun Bayuda, meskipun juga kering, memiliki beberapa oasis dan vegetasi sporadis. Di bagian timur, dekat pantai Laut Merah, terdapat Perbukitan Laut Merah yang membentang sejajar dengan garis pantai.

4.2. Iklim

Sudan memiliki beberapa zona iklim utama. Bagian utara didominasi oleh iklim gurun (BWh menurut klasifikasi iklim Köppen), yang ditandai dengan suhu yang sangat tinggi pada siang hari, malam yang dingin, dan curah hujan yang sangat minim, seringkali kurang dari 100 mm per tahun. Wilayah tengah, termasuk ibu kota Khartoum, memiliki iklim stepa panas (BSh), dengan musim panas yang sangat panas dan musim hujan singkat antara Juni dan September. Curah hujan di wilayah ini bervariasi, umumnya antara 100 mm hingga 300 mm per tahun. Semakin ke selatan, iklim menjadi lebih lembap. Wilayah selatan Sudan memiliki iklim sabana tropis (Aw), dengan musim hujan yang lebih panjang (biasanya dari Mei hingga Oktober) dan curah hujan tahunan yang dapat mencapai lebih dari 700 mm.

Karakteristik suhu di Sudan sangat bervariasi. Di utara, suhu musim panas dapat melebihi 40 °C, sementara suhu musim dingin bisa turun cukup signifikan pada malam hari. Di wilayah tengah dan selatan, suhu tetap tinggi sepanjang tahun, meskipun sedikit lebih sejuk selama musim hujan. Perubahan musim terutama ditentukan oleh pergerakan Zona Konvergensi Intertropis (ITCZ), yang membawa hujan ke wilayah tersebut. Durasi penyinaran matahari sangat tinggi di seluruh negeri tetapi terutama di gurun di mana ia dapat melonjak hingga lebih dari 4.000 jam per tahun. Daerah kering sering dilanda badai pasir, yang dikenal sebagai haboob, yang dapat menghalangi matahari sepenuhnya.

4.3. Hidrologi

Sistem hidrologi Sudan didominasi oleh Sungai Nil dan dua anak sungai utamanya, yaitu Nil Biru dan Nil Putih. Kedua sungai ini bertemu di ibu kota, Khartoum, membentuk Sungai Nil utama yang kemudian mengalir ke utara menuju Mesir dan Laut Mediterania.

Nil Biru, yang berasal dari Danau Tana di Ethiopia, menyumbang sebagian besar volume air dan sedimen Sungai Nil, terutama selama musim hujan di dataran tinggi Ethiopia (Juni hingga September). Aliran Nil Biru melalui Sudan hampir sepanjang 800 km dan bergabung dengan Dinder dan Rahad antara Sennar dan Khartoum.

Nil Putih memiliki aliran yang lebih stabil sepanjang tahun, berasal dari wilayah Danau Besar Afrika. Di dalam Sudan, Nil Putih tidak memiliki anak sungai yang signifikan.

Selain Sungai Nil dan anak-anak sungainya, terdapat beberapa wadi (sungai musiman) yang hanya terisi air selama periode hujan singkat. Danau-danau alami di Sudan relatif sedikit dan kecil, namun terdapat Danau Nubia, sebuah danau buatan besar yang terbentuk akibat pembangunan Bendungan Tinggi Aswan, yang sebagian besar terletak di Mesir (dikenal sebagai Danau Nasser) dan sebagian kecil di utara Sudan.

Pembangunan bendungan merupakan aspek penting dalam hidrologi Sudan. Beberapa bendungan telah dibangun di Nil Biru dan Nil Putih untuk tujuan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir. Di antaranya adalah Sennar dan Roseires di Nil Biru, serta Jebel Aulia di Nil Putih. Pembangunan bendungan ini memiliki dampak signifikan terhadap pola aliran sungai dan ekosistem di sekitarnya.

4.4. Masalah Lingkungan

Sudan menghadapi sejumlah masalah lingkungan yang serius, yang berdampak signifikan terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan penduduknya. Salah satu masalah utama adalah desertifikasi, yaitu proses perluasan gurun ke lahan yang sebelumnya subur. Hal ini terutama terjadi di wilayah utara dan tengah negara, didorong oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, penggundulan hutan untuk kayu bakar dan pertanian, serta praktik penggembalaan yang berlebihan. Desertifikasi menyebabkan hilangnya lahan produktif, penurunan keanekaragaman hayati, dan meningkatnya kerentanan terhadap kekeringan.

Erosi tanah adalah masalah terkait lainnya, yang diperburuk oleh hilangnya tutupan vegetasi dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Erosi mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan sedimentasi di sungai dan waduk. Deforestasi, atau penggundulan hutan, juga merupakan masalah serius, terutama di wilayah sabana dan hutan yang lebih lebat. Hutan ditebangi untuk lahan pertanian, kayu bakar, produksi arang, dan pembangunan infrastruktur. Dampaknya termasuk hilangnya habitat satwa liar, gangguan siklus air, dan peningkatan emisi karbon.

Perluasan pertanian, baik publik maupun swasta, telah berlangsung tanpa tindakan konservasi yang memadai. Konsekuensinya telah mewujud dalam bentuk deforestasi, pengeringan tanah, dan penurunan kesuburan tanah dan permukaan air tanah.

Selain itu, Sudan juga menghadapi tantangan terkait pengelolaan sumber daya air, polusi air akibat limbah industri dan pertanian, serta dampak perubahan iklim seperti peningkatan frekuensi dan intensitas kekeringan dan banjir. Konflik bersenjata yang berkepanjangan juga seringkali memperburuk masalah lingkungan, karena menyebabkan perpindahan penduduk, kerusakan infrastruktur, dan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam.

4.5. Ekosistem dan Satwa Liar

Sudan memiliki beragam wilayah ekologi, mulai dari gurun pasir di utara hingga sabana dan hutan di selatan. Gurun seperti Gurun Nubia dan Gurun Bayuda memiliki flora dan fauna yang beradaptasi dengan kondisi kering ekstrem, termasuk berbagai jenis akasia, rumput gurun, serta mamalia seperti rusa ramping dan rubah Rüppell.

Wilayah sabana, yang mencakup sebagian besar bagian tengah dan selatan negara, merupakan rumah bagi berbagai jenis rumput, pohon akasia, dan baobab. Satwa liar khas sabana Sudan meliputi gajah afrika, jerapah, berbagai jenis antilop (seperti tiang, waterbuck, dan kudu), singa, macan tutul, dan dubuk. Kawasan lahan basah di sekitar Sungai Nil dan anak-anak sungainya, seperti Sudd (sebagian besar kini di Sudan Selatan namun berdampak pada ekosistem perbatasan), mendukung populasi kuda nil, buaya, dan berbagai jenis burung air.

Pegunungan seperti Pegunungan Marrah di Darfur memiliki ekosistem yang unik dengan flora dan fauna endemik. Hutan tropis yang lebih lebat dapat ditemukan di bagian paling selatan negara yang berbatasan dengan Sudan Selatan.

Beberapa spesies di Sudan terancam punah akibat perburuan liar, hilangnya habitat, dan konflik. Spesies yang terancam kritis meliputi: waldrapp, badak putih utara, hartebeest tora, rusa ramping tanduk ramping, dan penyu sisik. Oryx Sahara telah punah di alam liar. Upaya konservasi di Sudan mencakup pendirian taman nasional dan cagar alam, seperti Taman Nasional Dinder dan Taman Nasional Radom. Namun, upaya ini seringkali terhambat oleh kurangnya sumber daya, ketidakstabilan politik, dan konflik. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Sudan menjadi tantangan penting di tengah tekanan pembangunan dan masalah lingkungan.

5. Politik

Sistem politik Sudan telah mengalami perubahan signifikan dan ketidakstabilan selama beberapa dekade terakhir. Secara formal, politik Sudan berlangsung dalam kerangka republik otoriter Islam hingga April 2019, ketika rezim Presiden Omar al-Bashir digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ahmed Awad Ibn Auf. Sebagai langkah awal, ia membentuk Dewan Militer Transisi untuk mengelola urusan dalam negeri negara itu. Ia juga menangguhkan konstitusi dan membubarkan parlemen bikameral - Legislatif Nasional, dengan Majelis Nasional (majelis rendah) dan Dewan Negara (majelis tinggi). Namun, Ibn Auf hanya menjabat selama satu hari dan kemudian mengundurkan diri, dengan kepemimpinan Dewan Militer Transisi kemudian diserahkan kepada Abdel Fattah al-Burhan. Pada 4 Agustus 2019, Deklarasi Konstitusional baru ditandatangani antara perwakilan Dewan Militer Transisi dan Pasukan Kebebasan dan Perubahan, dan pada 21 Agustus 2019 Dewan Militer Transisi secara resmi digantikan sebagai kepala negara oleh Dewan Kedaulatan beranggotakan 11 orang, dan sebagai kepala pemerintahan oleh seorang Perdana Menteri sipil. Namun, Dewan Kedaulatan dan pemerintah Sudan dibubarkan pada Oktober 2021 setelah kudeta militer lainnya.

Perkembangan demokrasi di Sudan telah terhambat oleh periode panjang pemerintahan militer, konflik internal, dan penindasan terhadap oposisi. Revolusi 2019 membawa harapan akan transisi menuju demokrasi, tetapi proses ini terbukti sulit dan rapuh. Isu hak asasi manusia tetap menjadi perhatian serius, dengan laporan pelanggaran yang meluas, terutama di daerah konflik. Korupsi juga menjadi masalah kronis yang merusak tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Situasi politik Sudan saat ini sangat tidak stabil, dengan perebutan kekuasaan antara faksi-faksi militer yang memicu perang saudara sejak April 2023, yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan dan menghancurkan prospek demokrasi. Menurut indeks Demokrasi V-Dem tahun 2023, Sudan adalah negara paling tidak demokratis ke-6 di Afrika.

5.1. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan Sudan telah mengalami perubahan signifikan akibat gejolak politik dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penggulingan rezim Omar al-Bashir pada tahun 2019, sebuah pemerintahan transisi dibentuk berdasarkan kesepakatan antara militer dan kelompok sipil. Struktur ini mencakup:

- Dewan Kedaulatan: Bertindak sebagai kepala negara kolektif, terdiri dari perwakilan militer dan sipil. Awalnya dipimpin secara bergantian, namun setelah kudeta 2021, militer di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengambil kendali penuh.

- Lembaga Eksekutif (Kabinet): Dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sipil yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan sehari-hari. Abdalla Hamdok menjabat sebagai Perdana Menteri hingga kudeta 2021, dan sempat diangkat kembali sebelum akhirnya mengundurkan diri pada awal 2022. Setelah itu, posisi ini diisi oleh figur yang ditunjuk oleh militer.

- Lembaga Legislatif: Selama periode transisi, direncanakan pembentukan Dewan Legislatif Transisi, namun implementasinya terhambat. Setelah kudeta 2021, fungsi legislatif praktis berada di bawah kendali Dewan Kedaulatan yang didominasi militer. Parlemen bikameral sebelumnya (Majelis Nasional dan Dewan Negara) telah dibubarkan.

- Lembaga Yudikatif: Secara teori independen, terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Nasional, Pengadilan Kasasi, dan pengadilan nasional lainnya. Komisi Layanan Yudisial Nasional bertugas mengelola peradilan secara keseluruhan. Namun, independensi peradilan sering dipertanyakan, terutama di bawah pemerintahan militer.

Sistem pemilihan umum yang demokratis belum sepenuhnya terwujud. Pemilihan umum yang dijadwalkan sebagai bagian dari transisi pasca-2019 ditunda akibat kudeta. Struktur pemerintahan transisi yang dibentuk setelah kudeta 2021 secara efektif mengembalikan dominasi militer dalam pengambilan keputusan, memicu protes luas dari kelompok pro-demokrasi dan kecaman internasional. Pecahnya perang saudara pada tahun 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) semakin menghancurkan struktur pemerintahan yang ada dan menciptakan kekosongan kekuasaan di banyak wilayah.

5.2. Penerapan Hukum Syariah dan Perubahannya

Penerapan hukum Syariah (hukum Islam) di Sudan memiliki sejarah yang panjang dan kontroversial, serta berdampak signifikan terhadap politik dan masyarakat negara tersebut.

- Era Nimeiry: Presiden Jaafar Nimeiry pertama kali memperkenalkan hukum Syariah secara nasional pada tahun 1983, yang dikenal sebagai "Hukum September". Kebijakan ini mencakup penerapan hukuman hudud seperti amputasi dan rajam, serta pembatasan terhadap non-Muslim. Langkah ini memicu kemarahan di Sudan Selatan yang mayoritas non-Muslim dan menjadi salah satu pemicu utama Perang Saudara Sudan Kedua.

- Era al-Bashir: Setelah Omar al-Bashir merebut kekuasaan pada tahun 1989, penerapan Syariah semakin diperkuat dan menjadi landasan sistem hukum negara. Hukum pidana dan perdata didasarkan pada interpretasi Syariah, meskipun Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) tahun 2005 memberikan beberapa pengecualian untuk non-Muslim di Khartoum dan menetapkan bahwa Syariah tidak berlaku di Sudan Selatan. Namun, dalam praktiknya, non-Muslim dan perempuan sering menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil di bawah sistem ini. Hukuman fisik seperti cambuk untuk pelanggaran moral (misalnya, "pakaian tidak senonoh" bagi perempuan atau konsumsi alkohol) sering diterapkan.

- Pasca-Revolusi 2019: Setelah penggulingan al-Bashir, pemerintahan transisi mengambil langkah-langkah untuk mereformasi sistem hukum. Konstitusi interim yang ditandatangani pada Agustus 2019 tidak menyebutkan Syariah sebagai sumber hukum utama. Pada Juli 2020, beberapa hukum Syariah yang paling kontroversial dicabut atau diubah, termasuk penghapusan hukuman mati untuk murtad, pelarangan cambuk di depan umum, dan pencabutan larangan alkohol bagi non-Muslim. mutilasi genital perempuan juga dikriminalisasi. Pada September 2020, sebuah kesepakatan antara pemerintah transisi dan pimpinan kelompok pemberontak menyetujui pemisahan resmi antara negara dan agama, mengakhiri tiga dekade pemerintahan di bawah hukum Islam dan menetapkan bahwa tidak akan ada agama negara resmi.

- Perdebatan Sosial: Meskipun ada perubahan hukum, perdebatan sosial mengenai peran Syariah dalam sistem hukum dan kehidupan publik terus berlanjut. Beberapa kelompok konservatif menginginkan kembalinya penerapan Syariah yang lebih ketat, sementara kelompok liberal dan sekuler mendukung pemisahan penuh antara agama dan negara serta perlindungan hak-hak minoritas dan perempuan. Kudeta militer tahun 2021 menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan kemunduran dalam reformasi hukum ini, meskipun belum ada perubahan formal yang signifikan terhadap status hukum Syariah yang telah direformasi.

5.3. Pembagian Administratif

Sudan dibagi menjadi 18 negara bagian (wilayat, tunggal: wilayah). Negara bagian ini selanjutnya dibagi lagi menjadi 133 distrik.

- Al Jazirah

- Al Qadarif

- Nil Biru

- Darfur Tengah

- Darfur Timur

- Kassala

- Khartoum

- Darfur Utara

- Kordofan Utara

- Utara

- Laut Merah

- Sungai Nil

- Sennar

- Darfur Selatan

- Kordofan Selatan

- Darfur Barat

- Kordofan Barat

- Nil Putih

Selain negara bagian, terdapat juga badan administratif regional yang dibentuk melalui perjanjian damai antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak:

- Pemerintah Regional Darfur didirikan berdasarkan Perjanjian Damai Darfur untuk bertindak sebagai badan koordinasi bagi negara-bagian yang membentuk wilayah Darfur.

- Dewan Koordinasi Negara Bagian Sudan Timur didirikan berdasarkan Perjanjian Damai Sudan Timur antara Pemerintah Sudan dan pemberontak Front Timur untuk bertindak sebagai badan koordinasi bagi tiga negara bagian timur.

5.4. Daerah Konflik Utama dan Zona Administratif Khusus

Sudan memiliki beberapa daerah konflik utama dan zona administratif khusus yang statusnya sering menjadi sumber ketegangan dan sengketa.

- Abyei: Wilayah Abyei terletak di perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan dan kaya akan minyak. Statusnya masih disengketakan oleh kedua negara. Sesuai Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) 2005, Abyei seharusnya mengadakan referendum untuk menentukan apakah akan bergabung dengan Sudan atau Sudan Selatan, tetapi referendum ini belum terlaksana karena perselisihan mengenai kelayakan pemilih. Wilayah ini saat ini memiliki status administratif khusus dan dikelola oleh Administrasi Wilayah Abyei, dengan kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB (UNISFA). Konflik bersenjata sporadis dan ketegangan antar-komunitas sering terjadi, menyebabkan pengungsian dan krisis kemanusiaan.

- Kordofan Selatan dan Nil Biru: Kedua negara bagian ini terletak di Sudan tetapi memiliki populasi yang signifikan yang bersekutu dengan Sudan Selatan selama perang saudara. CPA mengatur "konsultasi rakyat" untuk menentukan masa depan konstitusional mereka di dalam Sudan, tetapi proses ini tidak memuaskan banyak pihak dan menyebabkan konflik baru antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N) sejak 2011. Pertempuran telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, pengungsian massal, dan pelanggaran HAM.

- Segitiga Hala'ib: Ini adalah wilayah yang disengketakan antara Sudan dan Mesir di pantai Laut Merah. Mesir saat ini menjalankan administrasi de facto atas wilayah tersebut, tetapi Sudan terus mengklaim kedaulatannya. Sengketa ini kadang-kadang memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara.

- Bir Tawil: Sebuah wilayah kecil di perbatasan antara Mesir dan Sudan yang unik karena merupakan terra nullius, yaitu tanah yang tidak diklaim oleh negara mana pun. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara dua demarkasi perbatasan historis yang berbeda.

- Darfur: Meskipun Perjanjian Damai Darfur telah ditandatangani, wilayah Darfur (terbagi menjadi lima negara bagian: Darfur Utara, Selatan, Barat, Tengah, dan Timur) tetap menjadi daerah konflik dengan kekerasan sporadis antara berbagai kelompok bersenjata, milisi, dan pasukan pemerintah. Krisis kemanusiaan, termasuk pengungsi internal dalam jumlah besar dan kekurangan pangan, terus berlanjut. Perang saudara yang meletus pada tahun 2023 telah memperburuk situasi di Darfur secara signifikan, dengan laporan kekejaman massal dan pembersihan etnis.

Pengelolaan zona administratif khusus ini dan penyelesaian sengketa wilayah tetap menjadi tantangan besar bagi stabilitas Sudan. Dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlanjut di wilayah-wilayah ini sangat parah, dengan jutaan orang membutuhkan bantuan dan perlindungan.

6. Hubungan Luar Negeri

Sudan memiliki hubungan yang bermasalah dengan banyak negara tetangganya dan sebagian besar komunitas internasional, karena apa yang dipandang sebagai sikap Islam radikalnya. Selama sebagian besar tahun 1990-an, Uganda, Kenya, dan Ethiopia membentuk aliansi ad hoc yang disebut "Negara-negara Garis Depan" dengan dukungan dari Amerika Serikat untuk mengendalikan pengaruh pemerintah Front Islam Nasional. Pemerintah Sudan mendukung kelompok pemberontak anti-Uganda seperti Pasukan Perlawanan Tuhan (LRA).

Ketika rezim Front Islam Nasional di Khartoum secara bertahap muncul sebagai ancaman nyata bagi kawasan dan dunia, AS mulai memasukkan Sudan ke dalam daftar Negara Sponsor Terorisme. Setelah AS memasukkan Sudan sebagai negara sponsor terorisme, NIF memutuskan untuk mengembangkan hubungan dengan Irak, dan kemudian Iran, dua negara paling kontroversial di kawasan itu.

Sejak pertengahan 1990-an, Sudan secara bertahap mulai memoderasi posisinya sebagai akibat dari meningkatnya tekanan AS setelah pemboman kedutaan AS 1998, di Tanzania dan Kenya, dan pengembangan baru ladang minyak yang sebelumnya berada di tangan pemberontak. Sudan juga memiliki sengketa teritorial dengan Mesir atas Segitiga Hala'ib. Sejak 2003, hubungan luar negeri Sudan berpusat pada dukungan untuk mengakhiri Perang Saudara Sudan Kedua dan kecaman atas dukungan pemerintah terhadap milisi dalam perang di Darfur.

Arah kebijakan luar negeri Sudan telah berfluktuasi secara signifikan tergantung pada rezim yang berkuasa dan dinamika regional serta internasional. Secara umum, Sudan berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab dan Afrika, serta terlibat dalam organisasi regional seperti Liga Arab dan Uni Afrika. Namun, kebijakan luar negerinya seringkali dipengaruhi oleh konflik internal, sanksi internasional (terutama terkait tuduhan dukungan terorisme dan pelanggaran HAM di Darfur), dan kebutuhan akan bantuan ekonomi serta investasi. Hubungan dengan negara tetangga seperti Mesir, Ethiopia, Sudan Selatan, Chad, dan Libya seringkali kompleks, ditandai oleh kerja sama di beberapa bidang tetapi juga ketegangan terkait isu perbatasan, sumber daya air (terutama Sungai Nil), dan tuduhan saling mendukung kelompok pemberontak. Kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia juga memiliki kepentingan strategis di Sudan, yang memengaruhi dinamika hubungan luar negeri negara tersebut. Sudan juga berupaya memainkan peran dalam mediasi konflik regional, meskipun kredibilitasnya kadang terpengaruh oleh masalah internalnya sendiri.

6.1. Hubungan Bilateral Utama

Sudan menjalin hubungan bilateral yang beragam dengan sejumlah negara kunci, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, ekonomi, politik, dan keamanan.

6.1.1. Hubungan dengan Mesir

Hubungan dengan Mesir sangat penting karena kedekatan geografis, sejarah bersama, dan ketergantungan pada Sungai Nil. Kedua negara memiliki ikatan budaya dan ekonomi yang kuat. Namun, hubungan ini juga diwarnai oleh ketegangan, terutama terkait sengketa perbatasan Segitiga Hala'ib dan isu pengelolaan air Sungai Nil, khususnya setelah pembangunan Bendungan Renaisans Besar Etiopia oleh Ethiopia. Mesir seringkali memainkan peran mediasi dalam konflik internal Sudan.

6.1.2. Hubungan dengan Ethiopia

Hubungan dengan Ethiopia juga signifikan, terutama karena isu perbatasan yang belum terselesaikan (khususnya wilayah Al-Fashaga) dan dampak Bendungan Renaisans Besar Etiopia (GERD) terhadap aliran Sungai Nil Biru yang menjadi sumber air penting bagi Sudan. Meskipun ada kerja sama di beberapa bidang, termasuk perdagangan, isu-isu ini seringkali memicu ketegangan diplomatik dan bentrokan perbatasan sporadis.

6.1.3. Hubungan dengan Sudan Selatan

Sejak pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, hubungan antara kedua negara tetap kompleks dan seringkali tegang. Isu-isu utama meliputi demarkasi perbatasan, pembagian pendapatan minyak, status wilayah Abyei yang disengketakan, dan tuduhan saling mendukung kelompok pemberontak. Meskipun ada perjanjian kerja sama, implementasinya sering terhambat oleh ketidakpercayaan dan konflik internal di kedua negara.

6.1.4. Hubungan dengan Tiongkok

Tiongkok adalah mitra ekonomi utama Sudan, terutama dalam sektor minyak. Tiongkok memperoleh sepuluh persen minyaknya dari Sudan. Menurut seorang mantan menteri pemerintah Sudan, Tiongkok adalah pemasok senjata terbesar Sudan. Selama periode sanksi Barat, Tiongkok menjadi investor dan mitra dagang penting, dengan fokus pada ekstraksi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. Hubungan ini bersifat pragmatis dan didorong oleh kepentingan ekonomi, meskipun Tiongkok juga menghadapi kritik terkait dukungannya terhadap rezim al-Bashir.

6.1.5. Hubungan dengan Amerika Serikat

Hubungan Sudan dengan Amerika Serikat telah lama bermasalah, ditandai dengan sanksi ekonomi dan penunjukan Sudan sebagai negara sponsor terorisme akibat dugaan dukungan terhadap kelompok teroris internasional pada era 1990-an dan pelanggaran HAM di Darfur. Setelah penggulingan al-Bashir, ada upaya untuk memperbaiki hubungan, dan AS mencabut Sudan dari daftar negara sponsor terorisme pada tahun 2020. Namun, kudeta militer 2021 dan perang saudara 2023 kembali memperburuk hubungan, dengan AS memberlakukan sanksi baru dan menyerukan pemulihan pemerintahan sipil.

6.1.6. Hubungan dengan Rusia

Rusia telah meningkatkan kehadirannya di Sudan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam bidang keamanan dan ekonomi. Ada laporan mengenai kerja sama militer, termasuk potensi pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Port Sudan, serta keterlibatan perusahaan swasta Rusia dalam sektor pertambangan emas. Hubungan ini seringkali dilihat sebagai upaya Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Afrika.

6.1.7. Hubungan dengan Indonesia