1. Gambaran Umum

Kepulauan Solomon adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Melanesia, di bagian barat daya Samudra Pasifik, di sebelah timur Papua Nugini. Negara ini terdiri dari enam pulau utama dan lebih dari 990 pulau kecil, dengan total luas daratan 28.90 K km2. Populasinya diperkirakan mencapai 734.887 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Ibu kota dan kota terbesarnya, Honiara, terletak di pulau terbesar, Guadalcanal. Secara geografis, negara ini merupakan bagian dari arkipelago Kepulauan Solomon yang lebih luas, yang juga mencakup Daerah Otonom Bougainville (saat ini bagian dari Papua Nugini) tetapi tidak termasuk Kepulauan Santa Cruz.

Wilayah ini telah dihuni setidaknya sejak 30.000 hingga 28.800 SM, dengan gelombang migran berikutnya, terutama orang-orang budaya Lapita, yang bercampur dan menghasilkan populasi pribumi modern Kepulauan Solomon. Pada tahun 1568, navigator Spanyol Álvaro de Mendaña menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi kepulauan ini. Setelah periode penjajahan oleh Inggris, Kepulauan Solomon mencapai pemerintahan sendiri pada tahun 1976 dan kemerdekaan penuh pada tahun 1978, menjadi sebuah monarki konstitusional dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Sejak kemerdekaan, negara ini menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi, termasuk konflik etnis yang signifikan pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an yang memerlukan intervensi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Kepulauan Solomon menjadi sorotan karena perubahan kebijakan luar negerinya, terutama terkait hubungan dengan Tiongkok, yang membawa implikasi signifikan bagi dinamika regional, kedaulatan nasional, serta isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia di dalam negeri. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif berbagai aspek Kepulauan Solomon, termasuk sejarah, geografi, politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya, dengan merefleksikan perspektif kiri-tengah/liberalisme sosial yang menekankan pada isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.

2. Nama

Nama "Kepulauan Solomon" berasal dari navigator Spanyol Álvaro de Mendaña de Neira, yang menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi kepulauan tersebut pada tahun 1568. Meskipun Mendaña tidak secara langsung menamai seluruh kepulauan pada saat itu, hanya beberapa pulau tertentu, seperti Santa Isabel, Guadalcanal, dan Malaita, nama Islas Salomón (Kepulauan Solomon) kemudian digunakan oleh orang lain setelah laporan perjalanannya tersebar. Nama ini diberikan dengan keyakinan keliru bahwa kepulauan tersebut adalah lokasi Ophir, kota legendaris yang kaya akan emas seperti yang disebutkan dalam Alkitab sebagai sumber kekayaan Raja Salomo. Penemuan pasir emas di Guadalcanal oleh Mendaña memperkuat keyakinan ini.

Selama sebagian besar periode kolonial, nama resmi wilayah ini adalah "Protektorat Kepulauan Solomon Inggris" (British Solomon Islands ProtectorateProtektorat Kepulauan Solomon InggrisBahasa Inggris). Pada tahun 1975, nama ini diubah menjadi "Kepulauan Solomon" (The Solomon IslandsKepulauan Solomon (dengan artikel The)Bahasa Inggris), dengan penggunaan artikel "The". Namun, setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1978, nama resmi negara ini menjadi "Solomon Islands" (Solomon IslandsKepulauan Solomon (tanpa artikel The)Bahasa Inggris), sebagaimana didefinisikan dalam Konstitusi Kepulauan Solomon, dan artikel "the" tidak lagi menjadi bagian dari nama resmi. Meskipun demikian, artikel "the" terkadang masih digunakan, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama ketika merujuk pada periode pra-kemerdekaan atau dalam percakapan sehari-hari. Secara kolokial, kepulauan ini sering disebut sebagai "the Solomons".

3. Sejarah

Sejarah Kepulauan Solomon mencakup periode panjang permukiman manusia, penemuan oleh bangsa Eropa, masa kolonial yang penuh tantangan, perjuangan menuju kemerdekaan, dan berbagai dinamika politik serta sosial di era pasca-kemerdekaan. Dari bukti arkeologis hingga konflik modern, sejarah kepulauan ini mencerminkan interaksi kompleks antara budaya asli, pengaruh eksternal, dan upaya pembangunan bangsa.

3.1. Prasejarah

Kepulauan Solomon pertama kali dihuni oleh manusia yang berasal dari Kepulauan Bismarck dan Nugini selama era Pleistosen, sekitar 30.000-28.000 SM. Bukti arkeologis paling awal ditemukan di Gua Kilu di Pulau Buka, yang saat itu, bersama dengan Pulau Bougainville, merupakan bagian dari satu daratan yang disebut "Bougainville Raya" karena permukaan laut yang lebih rendah. Tidak jelas sejauh mana para pemukim awal ini menyebar ke selatan karena belum ada situs arkeologi lain dari periode ini yang ditemukan di bagian selatan kepulauan. Ketika permukaan laut naik akibat berakhirnya Zaman Es sekitar 4.000-3.500 SM, daratan Bougainville Raya terpecah menjadi banyak pulau seperti yang ada sekarang. Bukti permukiman manusia yang lebih baru, bertanggal sekitar 4.500-2.500 SM, ditemukan di Gua Poha dan Gua Vatuluma Posovi di Guadalcanal. Identitas etnis kelompok-kelompok awal ini tidak pasti, meskipun diduga bahwa penutur bahasa-bahasa Solomon Tengah (kelompok bahasa yang tidak terkait dengan bahasa lain di kepulauan ini) kemungkinan adalah keturunan dari para pemukim awal tersebut.

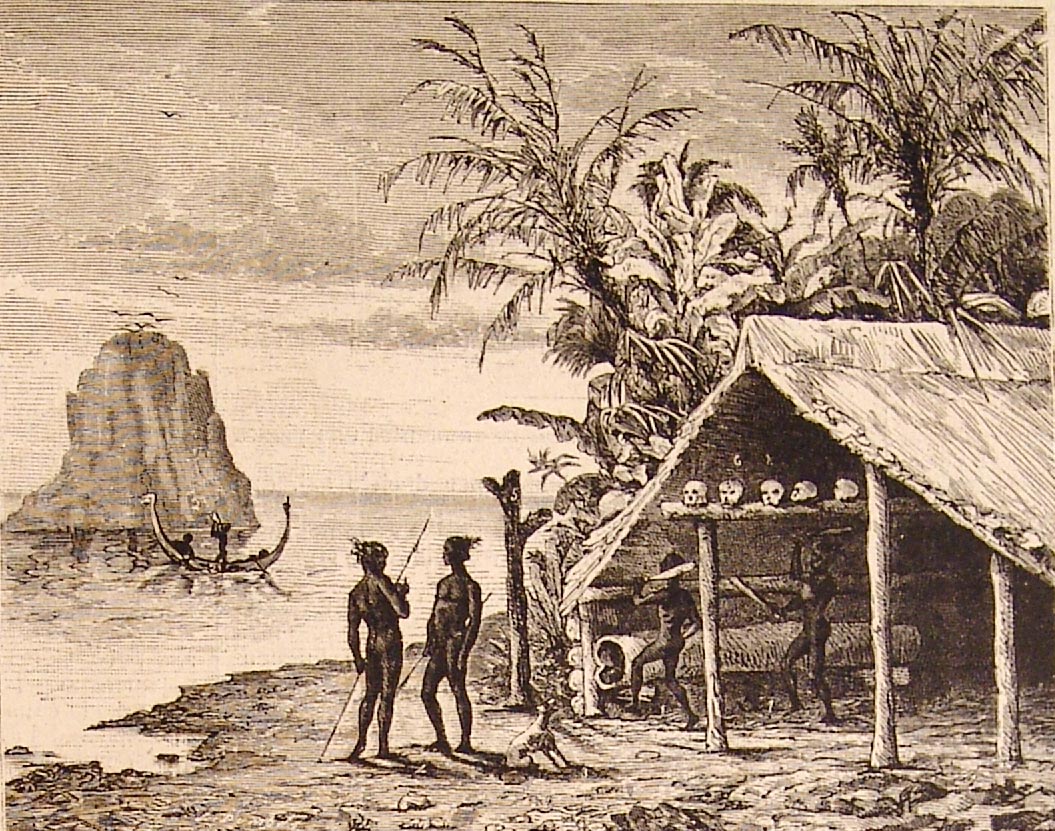

Antara 1.200-800 SM, orang-orang Austronesia dari budaya Lapita mulai tiba dari Kepulauan Bismarck, membawa serta keramik khas mereka. Bukti kehadiran mereka ditemukan di seluruh kepulauan Solomon, serta di Kepulauan Santa Cruz di tenggara. Bukti linguistik dan genetik menunjukkan bahwa orang Lapita awalnya "melompati" pulau-pulau utama Solomon yang sudah dihuni dan pertama kali menetap di kelompok Santa Cruz, sebelum migrasi kembali membawa budaya mereka ke kelompok pulau utama. Orang-orang Lapita bercampur dengan penduduk asli Kepulauan Solomon, dan seiring waktu, bahasa mereka menjadi dominan; sebagian besar dari 60-70 bahasa yang dituturkan di sana termasuk dalam cabang bahasa-bahasa Oseanik dari rumpun bahasa Austronesia. Komunitas-komunitas pada masa itu, seperti halnya sekarang, cenderung hidup dalam desa-desa kecil yang mempraktikkan pertanian subsisten, meskipun jaringan perdagangan antar-pulau yang luas juga ada. Banyak situs pemakaman kuno dan bukti permukiman permanen lainnya dari periode 1000-1500 M telah ditemukan di seluruh kepulauan. Salah satu contoh menonjol adalah kompleks budaya Roviana yang berpusat di pulau-pulau di lepas pantai selatan Georgia Baru, di mana sejumlah besar kuil megalitik dan struktur lainnya dibangun pada abad ke-13. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Kepulauan Solomon dikenal karena praktik pengayauan dan kanibalisme.

3.2. Kedatangan Bangsa Eropa (1568-1886)

Orang Eropa pertama yang mengunjungi Kepulauan Solomon adalah navigator Spanyol Álvaro de Mendaña de Neira, yang berlayar dari Peru pada tahun 1568. Ia mendarat di Pulau Santa Isabel pada tanggal 7 Februari dan menjelajahi beberapa pulau lain termasuk Makira, Guadalcanal, dan Malaita. Hubungan awal dengan penduduk asli Kepulauan Solomon awalnya bersahabat, meskipun sering memburuk seiring waktu. Akibatnya, Mendaña kembali ke Peru pada bulan Agustus 1568. Ia kembali ke Kepulauan Solomon dengan kru yang lebih besar dalam pelayaran kedua pada tahun 1595 dengan tujuan untuk menjajah pulau-pulau tersebut. Mereka mendarat di Nendö di Kepulauan Santa Cruz dan mendirikan permukiman kecil di Teluk Gracioso. Namun, permukiman tersebut gagal karena hubungan yang buruk dengan penduduk asli dan wabah penyakit di antara orang-orang Spanyol yang menyebabkan banyak kematian, termasuk Mendaña sendiri yang meninggal pada bulan Oktober. Komandan baru, Pedro Fernandes de Queirós, memutuskan untuk meninggalkan permukiman dan mereka berlayar ke utara menuju wilayah Spanyol di Filipina. Queirós kemudian kembali ke wilayah tersebut pada tahun 1606, di mana ia melihat Tikopia dan Taumako, meskipun pelayaran ini utamanya bertujuan ke Vanuatu untuk mencari Terra Australis.

Kecuali penampakan Abel Tasman atas Atol Ontong Java yang terpencil pada tahun 1648, tidak ada orang Eropa yang berlayar ke Kepulauan Solomon lagi hingga tahun 1767, ketika penjelajah Inggris Philip Carteret melewati Kepulauan Santa Cruz, Malaita, dan, berlanjut lebih jauh ke utara, Bougainville dan Kepulauan Bismarck. Penjelajah Prancis juga mencapai Kepulauan Solomon, dengan Louis Antoine de Bougainville menamai Pulau Choiseul pada tahun 1768 dan Jean-François de Surville menjelajahi pulau-pulau tersebut pada tahun 1769. Pada tahun 1788, John Shortland, kapten kapal pemasok untuk koloni baru Inggris di Teluk Botany, Australia, melihat Kepulauan Treasury dan Kepulauan Shortland. Pada tahun yang sama, penjelajah Prancis Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse mengalami karam di Vanikoro; ekspedisi penyelamatan yang dipimpin oleh Bruni d'Entrecasteaux berlayar ke Vanikoro tetapi tidak menemukan jejak La Pérouse. Nasib La Pérouse baru terkonfirmasi pada tahun 1826, ketika pedagang Inggris Peter Dillon mengunjungi Tikopia dan menemukan barang-barang milik La Pérouse yang dimiliki oleh penduduk setempat, yang dikonfirmasi oleh pelayaran Jules Dumont d'Urville berikutnya pada tahun 1828.

Beberapa pengunjung asing reguler paling awal ke kepulauan ini adalah kapal-kapal penangkap paus dari Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Mereka datang untuk mencari makanan, kayu, dan air sejak akhir abad ke-18, membangun hubungan dagang dengan penduduk Kepulauan Solomon dan kemudian merekrut penduduk pulau sebagai awak kapal mereka. Hubungan antara penduduk pulau dan pelaut yang berkunjung tidak selalu baik dan terkadang terjadi pertumpahan darah. Efek samping dari meningkatnya kontak dengan Eropa adalah penyebaran penyakit yang tidak memiliki kekebalan bagi penduduk lokal, serta pergeseran keseimbangan kekuatan antara kelompok pesisir, yang memiliki akses ke senjata dan teknologi Eropa, dan kelompok pedalaman yang tidak. Pada paruh kedua tahun 1800-an, lebih banyak pedagang datang mencari cangkang kura-kura, teripang, kopra, dan kayu cendana, terkadang mendirikan stasiun perdagangan semi-permanen. Namun, upaya awal untuk permukiman jangka panjang, seperti koloni Benjamin Boyd di Guadalcanal pada tahun 1851, tidak berhasil.

Mulai tahun 1840-an, dan meningkat pada tahun 1860-an, penduduk pulau mulai direkrut (atau sering diculik) sebagai buruh untuk koloni di Australia, Fiji, dan Samoa dalam proses yang dikenal sebagai "blackbirding". Kondisi bagi para pekerja seringkali buruk dan eksploitatif, dan penduduk pulau setempat seringkali menyerang dengan kekerasan setiap orang Eropa yang muncul di pulau mereka. Perdagangan blackbirding dicatat oleh penulis Barat terkemuka, seperti Joe Melvin dan Jack London. Misionaris Kristen juga mulai mengunjungi Kepulauan Solomon sejak tahun 1840-an, dimulai dengan upaya misionaris Katolik Prancis di bawah Jean-Baptiste Epalle untuk mendirikan misi di Santa Isabel, yang ditinggalkan setelah Epalle dibunuh oleh penduduk pulau pada tahun 1845. Misionaris Anglikan mulai berdatangan dari tahun 1850-an, diikuti oleh denominasi lain, yang seiring waktu mendapatkan banyak pengikut.

3.3. Periode Kolonial (1886-1978)

Periode kolonial di Kepulauan Solomon ditandai oleh pembagian pengaruh antara kekuatan Eropa, pembentukan protektorat Inggris, dan perubahan sosial-ekonomi yang mendalam, termasuk eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, serta dampak Perang Dunia II yang signifikan.

3.3.1. Pembentukan Protektorat dan Pemerintahan Awal

Pada tahun 1884, Kekaisaran Jerman menganeksasi timur laut Nugini dan Kepulauan Bismarck, dan pada tahun 1886, memperluas kekuasaannya atas Kepulauan Solomon Utara, meliputi Bougainville, Buka, Choiseul, Santa Isabel, Kepulauan Shortland, dan atol Ontong Java. Pada tahun 1886, Jerman dan Inggris mengkonfirmasi pengaturan ini, dengan Inggris mendapatkan "lingkaran pengaruh" atas Solomon selatan. Jerman kurang memperhatikan pulau-pulau ini, dengan otoritas Jerman yang berbasis di Nugini bahkan tidak mengunjungi daerah tersebut hingga tahun 1888. Kehadiran Jerman, bersama dengan tekanan dari para misionaris untuk mengendalikan praktik perekrutan tenaga kerja paksa yang dikenal sebagai blackbirding, mendorong Inggris untuk mendeklarasikan protektorat atas Solomon selatan pada bulan Maret 1893. Protektorat ini awalnya mencakup Georgia Baru, Malaita, Guadalcanal, Makira, Pulau Mono, dan Kepulauan Nggela tengah.

Pada bulan April 1896, pejabat kolonial Charles Morris Woodford diangkat sebagai Penjabat Wakil Komisaris Inggris, dan ia dikukuhkan dalam posisinya pada tahun berikutnya. Kantor Kolonial mengangkat Woodford sebagai Komisaris Residen di Kepulauan Solomon pada 17 Februari 1897. Ia diarahkan untuk mengendalikan praktik perekrutan tenaga kerja paksa yang beroperasi di perairan Kepulauan Solomon dan untuk menghentikan perdagangan senjata api ilegal. Woodford mendirikan markas administrasi di pulau kecil Tulagi, setelah memproklamasikannya sebagai ibu kota protektorat pada tahun 1896. Pada tahun 1898 dan 1899, Kepulauan Rennell dan Bellona, Sikaiana, Kepulauan Santa Cruz, dan pulau-pulau terluar seperti Anuta, Fataka, Temotu, dan Tikopia ditambahkan ke dalam protektorat. Pada tahun 1900, di bawah ketentuan Konvensi Tripartit 1899, Jerman menyerahkan Solomon Utara kepada Inggris, dikurangi Buka dan Bougainville, yang terakhir menjadi bagian dari Nugini Jerman meskipun secara geografis termasuk dalam kepulauan Solomon. Saat itulah Kepulauan Shortland, Choiseul, Santa Isabel, dan Ontong Java menjadi bagian dari Solomon.

Administrasi Woodford yang kekurangan dana berjuang untuk menjaga hukum dan ketertiban di koloni terpencil tersebut. Dari akhir 1890-an hingga awal 1900-an, terdapat banyak kasus pedagang dan kolonis Eropa yang dibunuh oleh penduduk pulau; respons Inggris adalah mengerahkan kapal perang Angkatan Laut Kerajaan untuk melancarkan ekspedisi hukuman terhadap desa-desa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Arthur William Mahaffy diangkat sebagai Wakil Komisaris pada Januari 1898. Ia berbasis di Gizo, dan tugasnya termasuk menekan praktik pengayauan di Georgia Baru dan pulau-pulau tetangga.

Pemerintah kolonial Inggris berusaha mendorong pendirian perkebunan oleh para kolonis; namun, pada tahun 1902, hanya ada sekitar 80 kolonis Eropa yang tinggal di kepulauan tersebut. Upaya pembangunan ekonomi membuahkan hasil yang beragam, meskipun Levers Pacific Plantations Ltd., anak perusahaan dari Lever Brothers, berhasil mendirikan industri perkebunan kopra yang menguntungkan dan mempekerjakan banyak penduduk pulau. Industri pertambangan dan penebangan skala kecil juga dikembangkan. Namun, koloni tersebut tetap menjadi daerah terpencil, dengan pendidikan, layanan medis, dan layanan sosial lainnya berada di bawah administrasi para misionaris. Kekerasan juga terus berlanjut, terutama dengan pembunuhan administrator kolonial William R. Bell oleh Basiana dari suku Kwaio di Malaita pada tahun 1927, ketika Bell berusaha memberlakukan pajak kepala yang tidak populer. Beberapa orang Kwaio tewas dalam serangan balasan, dan Basiana serta kaki tangannya dieksekusi.

3.3.2. Perang Dunia II

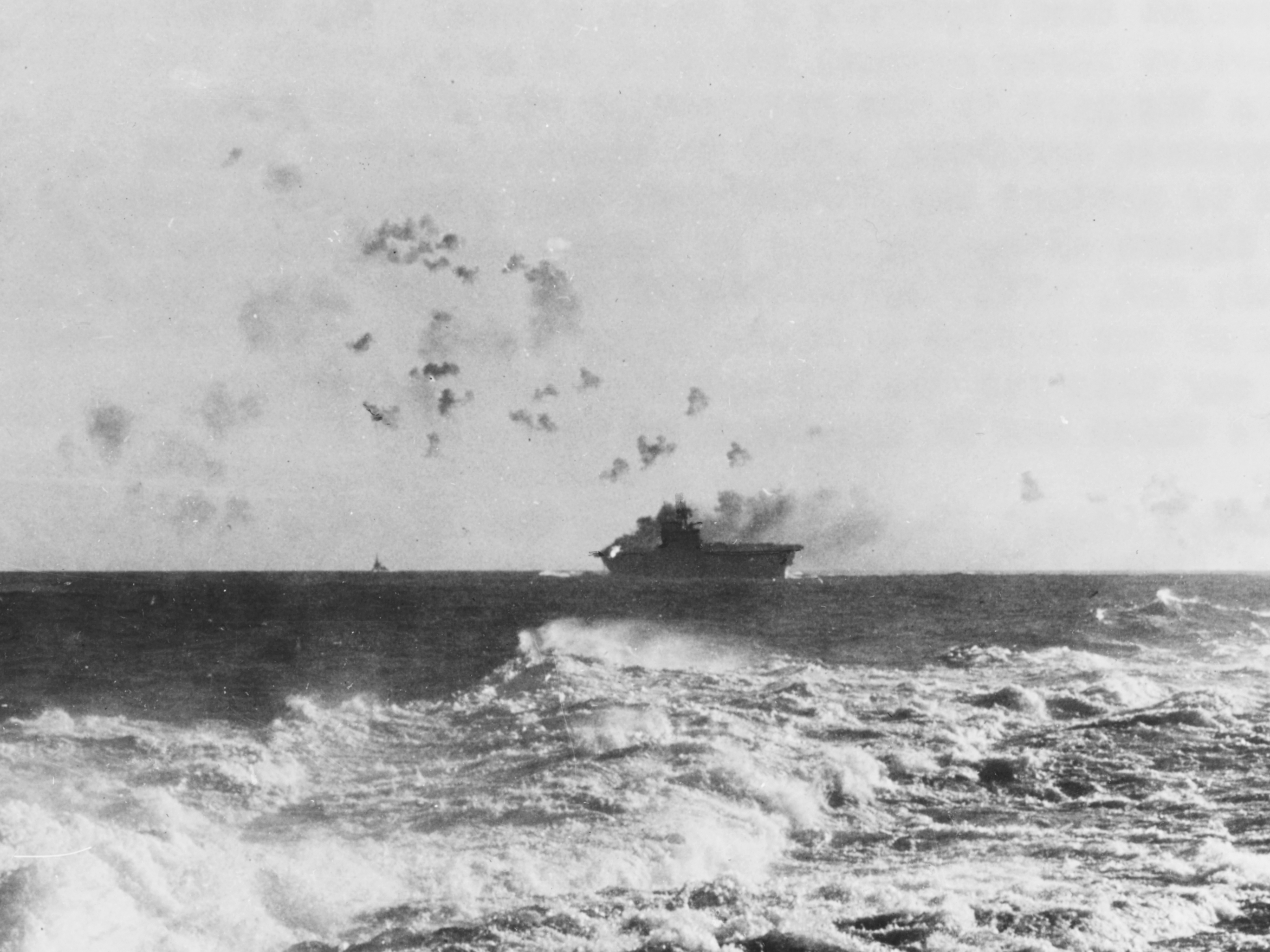

Dari tahun 1942 hingga akhir 1943, Kepulauan Solomon menjadi tempat terjadinya beberapa pertempuran darat, laut, dan udara besar antara Sekutu dan angkatan bersenjata Kekaisaran Jepang. Setelah serangan terhadap Pearl Harbor oleh Jepang pada tahun 1941, perang dideklarasikan antara Jepang dan Sekutu, dan Jepang, yang berusaha melindungi sayap selatan mereka, menyerbu Asia Tenggara dan Nugini. Pada Mei 1942, Jepang melancarkan Operasi Mo, menduduki Tulagi dan sebagian besar Kepulauan Solomon bagian barat, termasuk Guadalcanal di mana mereka mulai mengerjakan sebuah lapangan terbang. Administrasi Inggris telah pindah ke Auki, Malaita, dan sebagian besar penduduk Eropa telah dievakuasi ke Australia. Sekutu melakukan invasi balasan ke Guadalcanal pada Agustus 1942, diikuti oleh kampanye Georgia Baru pada tahun 1943, keduanya merupakan titik balik dalam Perang Pasifik, menghentikan dan kemudian membalikkan kemajuan Jepang. Konflik tersebut mengakibatkan ratusan ribu kematian di pihak Sekutu, Jepang, dan warga sipil, serta kehancuran besar di seluruh kepulauan. Kampanye Kepulauan Solomon memakan korban sekitar 7.100 tentara Sekutu, 29 kapal, dan 615 pesawat. Jepang kehilangan 31.000 tentara, 38 kapal, dan 683 pesawat.

Para pengamat pantai dari Kepulauan Solomon memainkan peran utama dalam menyediakan intelijen dan menyelamatkan prajurit Sekutu lainnya. Laksamana AS William Halsey, komandan pasukan Sekutu selama Pertempuran Guadalkanal, mengakui kontribusi para pengamat pantai dengan menyatakan, "Para pengamat pantai menyelamatkan Guadalcanal dan Guadalcanal menyelamatkan Pasifik Selatan." Selain itu, sekitar 3.200 pria bertugas di Korps Buruh Kepulauan Solomon dan sekitar 6.000 mendaftar di Pasukan Pertahanan Protektorat Kepulauan Solomon Inggris. Kontak mereka dengan orang Amerika menyebabkan beberapa transformasi sosial dan politik. Misalnya, Amerika telah mengembangkan Honiara secara ekstensif, dengan ibu kota pindah ke sana dari Tulagi pada tahun 1952, dan bahasa Pijin sangat dipengaruhi oleh komunikasi antara orang Amerika dan penduduk Kepulauan. Penduduk pulau Biuku Gasa dan Eroni Kumana adalah yang pertama menemukan John F. Kennedy yang karam dan krunya dari PT-109. Mereka menyarankan untuk menulis pesan penyelamatan di atas kelapa, dan mengirimkan kelapa tersebut dengan mendayung kano. Kelapa tersebut kemudian disimpan di meja Kennedy ketika ia menjadi Presiden Amerika Serikat.

3.3.3. Pasca-Perang dan Proses Kemerdekaan

Pada tahun 1943-44, kepala suku Aliki Nono'ohimae yang berbasis di Malaita telah mendirikan gerakan Maasina Ruru (juga dikenal sebagai Gerakan Dewan Pribumi, secara harfiah "Aturan Persaudaraan"), dan kemudian bergabung dengan kepala suku lain, Hoasihau. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk asli Kepulauan Solomon, mendapatkan otonomi yang lebih besar, dan bertindak sebagai penghubung antara penduduk pulau dan administrasi kolonial. Gerakan ini sangat populer di kalangan mantan anggota Korps Buruh dan setelah perang jumlahnya membengkak, dengan gerakan menyebar ke pulau-pulau lain. Khawatir dengan pertumbuhan gerakan tersebut, Inggris melancarkan "Operasi De-Louse" pada tahun 1947-48 dan menangkap sebagian besar pemimpin Maasina. Orang Malaita kemudian mengorganisir kampanye pembangkangan sipil, yang memicu penangkapan massal. Pada tahun 1950, seorang Komisaris Residen baru, Henry Gregory-Smith, tiba dan membebaskan para pemimpin gerakan, meskipun kampanye pembangkangan terus berlanjut. Pada tahun 1952, Komisaris Tinggi (kemudian Gubernur) baru Robert Christopher Stafford Stanley bertemu dengan para pemimpin gerakan dan menyetujui pembentukan dewan pulau. Pada akhir tahun 1952, Stanley secara resmi memindahkan ibu kota wilayah tersebut ke Honiara. Pada awal 1950-an, kemungkinan pengalihan kedaulatan pulau-pulau tersebut ke Australia dibahas oleh pemerintah Inggris dan Australia; namun, Australia enggan menerima beban keuangan administrasi wilayah tersebut dan gagasan itu dikesampingkan.

Dengan dekolonisasi yang melanda dunia kolonial, dan Inggris tidak lagi mau (atau mampu) menanggung beban keuangan Kekaisaran, otoritas kolonial berusaha mempersiapkan Kepulauan Solomon untuk pemerintahan sendiri. Dewan Eksekutif dan Dewan Legislatif yang ditunjuk didirikan pada tahun 1960, dengan tingkat perwakilan penduduk Kepulauan Solomon yang dipilih diperkenalkan pada tahun 1964 dan kemudian diperluas pada tahun 1967. Sebuah konstitusi baru disusun pada tahun 1970 yang menggabungkan kedua Dewan menjadi satu Dewan Pemerintahan, meskipun Gubernur Inggris masih mempertahankan kekuasaan yang luas. Ketidakpuasan dengan hal ini mendorong pembentukan konstitusi baru pada tahun 1974 yang mengurangi banyak kekuasaan Gubernur yang tersisa dan menciptakan jabatan Menteri Utama, yang pertama kali dipegang oleh Solomon Mamaloni. Pemerintahan sendiri penuh untuk wilayah tersebut dicapai pada tahun 1976, setahun setelah kemerdekaan negara tetangga Papua Nugini dari Australia. Sementara itu, ketidakpuasan tumbuh di pulau-pulau Barat, dengan banyak yang khawatir akan terpinggirkan di negara masa depan yang didominasi Honiara atau Malaita, yang mendorong pembentukan Gerakan Pemisahan Barat. Sebuah konferensi yang diadakan di London pada tahun 1977 menyetujui bahwa Kepulauan Solomon akan memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun berikutnya. Di bawah ketentuan Undang-Undang Kepulauan Solomon 1978, negara tersebut dianeksasi ke dominion Sri Ratu dan diberikan kemerdekaan pada 7 Juli 1978. Perdana menteri pertama adalah Sir Peter Kenilorea dari Partai Bersatu Kepulauan Solomon (SIUP), dengan Elizabeth II menjadi Ratu Kepulauan Solomon, yang diwakili secara lokal oleh seorang Gubernur Jenderal.

3.4. Era Kemerdekaan (1978-sekarang)

Era kemerdekaan Kepulauan Solomon ditandai oleh upaya pembangunan bangsa, tantangan politik dan ekonomi, konflik etnis yang parah, serta intervensi internasional dan perubahan dinamika geopolitik.

3.4.1. Situasi Politik Awal dan Upaya Pembangunan Ekonomi

Peter Kenilorea memenangkan pemilihan umum Kepulauan Solomon 1980, menjabat sebagai Perdana Menteri hingga tahun 1981, ketika ia digantikan oleh Solomon Mamaloni dari Partai Aliansi Rakyat (PAP) setelah mosi tidak percaya. Mamaloni mendirikan Bank Sentral dan maskapai penerbangan nasional, serta mendorong otonomi yang lebih besar bagi masing-masing pulau di negara itu. Kenilorea kembali berkuasa setelah memenangkan pemilihan tahun 1984, meskipun masa jabatan keduanya hanya berlangsung dua tahun sebelum ia digantikan oleh Ezekiel Alebua menyusul tuduhan penyalahgunaan dana bantuan Prancis. Pada tahun 1986, Kepulauan Solomon turut mendirikan Kelompok Ujung Tombak Melanesia, yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dan perdagangan di kawasan tersebut. Setelah memenangkan pemilihan tahun 1989, Mamaloni dan PAP kembali berkuasa, dengan Mamaloni mendominasi politik Kepulauan Solomon dari awal hingga pertengahan 1990-an (kecuali masa jabatan Perdana Menteri selama satu tahun oleh Francis Billy Hilly). Mamaloni berupaya menjadikan Kepulauan Solomon sebagai republik; namun, upaya ini tidak berhasil. Ia juga harus menghadapi dampak konflik di negara tetangga Bougainville yang meletus pada tahun 1988, menyebabkan banyak pengungsi melarikan diri ke Kepulauan Solomon. Ketegangan muncul dengan Papua Nugini karena pasukan PNG sering memasuki wilayah Kepulauan Solomon untuk mengejar pemberontak. Situasi mereda dan hubungan membaik setelah konflik berakhir pada tahun 1998. Sementara itu, situasi keuangan negara terus memburuk, dengan sebagian besar anggaran berasal dari industri penebangan kayu, yang sering dilakukan dengan laju yang tidak berkelanjutan, tidak terbantu oleh pembentukan 'dana diskresioner' oleh Mamaloni untuk digunakan oleh politisi, yang mendorong penipuan dan korupsi. Ketidakpuasan terhadap pemerintahannya menyebabkan perpecahan di PAP, dan Mamaloni kalah dalam pemilihan tahun 1993 dari Billy Hilly, meskipun Hilly kemudian dipecat oleh Gubernur Jenderal setelah sejumlah pembelotan menyebabkan ia kehilangan mayoritas, memungkinkan Mamaloni kembali berkuasa pada tahun 1994, di mana ia tetap menjabat hingga tahun 1997. Penebangan kayu yang berlebihan, korupsi pemerintah, dan tingkat belanja publik yang tidak berkelanjutan terus meningkat, dan ketidakpuasan publik menyebabkan Mamaloni kalah dalam pemilihan tahun 1997. Perdana menteri baru, Bartholomew Ulufa'alu dari Partai Liberal Kepulauan Solomon, berusaha memberlakukan reformasi ekonomi; namun, masa jabatannya segera dilanda konflik etnis serius yang dikenal sebagai "The Tensions".

3.4.2. Konflik Etnis (1998-2003)

Konflik yang biasa disebut the tensions atau ketegangan etnis ini awalnya ditandai oleh pertempuran antara Gerakan Kemerdekaan Isatabu (IFM, juga dikenal sebagai Tentara Revolusioner Guadalcanal dan Pejuang Kemerdekaan Isatabu) dan Pasukan Elang Malaita (serta Pasukan Elang Marau). Selama bertahun-tahun, orang-orang dari pulau Malaita telah bermigrasi ke Honiara dan Guadalcanal, terutama tertarik oleh peluang ekonomi yang lebih besar di sana. Gelombang besar ini menyebabkan ketegangan dengan penduduk asli Guadalcanal (dikenal sebagai Guales), dan pada akhir 1998 IFM dibentuk dan memulai kampanye intimidasi dan kekerasan terhadap pemukim Malaita. Ribuan orang Malaita kemudian melarikan diri kembali ke Malaita atau ke Honiara, dan pada pertengahan 1999 Pasukan Elang Malaita (MEF) didirikan untuk melindungi orang Malaita di Guadalcanal. Pada akhir 1999, setelah beberapa upaya gagal untuk menengahi kesepakatan damai, Perdana Menteri Bartholomew Ulufa'alu mengumumkan keadaan darurat selama empat bulan, dan juga meminta bantuan dari Australia dan Selandia Baru, tetapi permintaannya ditolak. Sementara itu, hukum dan ketertiban di Guadalcanal runtuh, dengan polisi yang terpecah secara etnis tidak dapat menegakkan otoritas dan banyak gudang senjata mereka digerebek oleh milisi; pada titik ini MEF menguasai Honiara sementara IFM menguasai sisa Guadalcanal.

Pada bulan April 2003, tujuh bruder Kristen - Bruder Robin Lindsay dan rekan-rekannya dari Persaudaraan Melanesia - dibunuh di Pesisir Cuaca Guadalcanal oleh pemimpin pemberontak Harold Keke. Enam dari mereka pergi mencari Bruder Nathaniel mereka, yang ternyata telah disiksa dan dibunuh. Selama ketegangan, Nathaniel telah berteman dengan kelompok militan tetapi Harold Keke menuduhnya sebagai mata-mata pemerintah dan ia dipukuli sampai mati; dilaporkan bahwa ia meninggal sambil menyanyikan himne. Mereka diperingati oleh gereja Anglikan pada tanggal 24 April.

Pada tanggal 5 Juni 2000, Ulufa'alu diculik oleh MEF yang merasa bahwa, meskipun ia seorang Malaita, ia tidak berbuat cukup untuk melindungi kepentingan mereka. Ulufa'alu kemudian mengundurkan diri sebagai imbalan atas pembebasannya. Manasseh Sogavare, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Ulufa'alu tetapi kemudian bergabung dengan oposisi, terpilih sebagai perdana menteri dengan suara 23-21 atas Pendeta Leslie Boseto. Namun, pemilihan Sogavare segera diselimuti kontroversi karena enam anggota parlemen (diduga pendukung Boseto) tidak dapat menghadiri parlemen untuk pemungutan suara penting tersebut. Pada tanggal 15 Oktober 2000, Perjanjian Damai Townsville ditandatangani oleh MEF, elemen IFM, dan Pemerintah Kepulauan Solomon. Ini segera diikuti oleh perjanjian Damai Marau pada Februari 2001, yang ditandatangani oleh Pasukan Elang Marau, IFM, Pemerintah Provinsi Guadalcanal, dan Pemerintah Kepulauan Solomon. Namun, seorang pemimpin militan Guale kunci, Harold Keke, menolak menandatangani perjanjian tersebut, menyebabkan perpecahan dengan kelompok Guale. Selanjutnya, para penandatangan perjanjian Guale yang dipimpin oleh Andrew Te'e bergabung dengan polisi yang didominasi Malaita untuk membentuk 'Pasukan Operasi Gabungan'. Selama dua tahun berikutnya, konflik berpindah ke wilayah Pesisir Cuaca terpencil di Guadalcanal selatan ketika Operasi Gabungan gagal menangkap Keke dan kelompoknya.

Pada awal tahun 2001, ekonomi telah runtuh dan pemerintah bangkrut. Pemilihan baru pada bulan Desember 2001 membawa Allan Kemakeza ke kursi Perdana Menteri, dengan dukungan dari Partai Aliansi Rakyatnya dan Asosiasi Anggota Independen. Hukum dan ketertiban memburuk seiring dengan pergeseran sifat konflik: kekerasan terus berlanjut di Pesisir Cuaca, sementara para militan di Honiara semakin mengalihkan perhatian mereka ke kejahatan, pemerasan, dan perampokan. Departemen Keuangan sering dikelilingi oleh orang-orang bersenjata ketika dana akan tiba. Pada bulan Desember 2002, Menteri Keuangan Laurie Chan mengundurkan diri setelah dipaksa di bawah todongan senjata untuk menandatangani cek yang ditujukan kepada beberapa militan. Konflik juga pecah di Provinsi Barat antara penduduk lokal dan pemukim Malaita. Suasana tanpa hukum, pemerasan yang meluas, dan polisi yang tidak efektif mendorong permintaan resmi dari Pemerintah Kepulauan Solomon untuk bantuan luar; permintaan tersebut didukung secara bulat di Parlemen. Konflik ini berdampak buruk pada hak asasi manusia, menyebabkan pengungsian, hilangnya nyawa, dan trauma mendalam bagi banyak komunitas.

3.4.3. Pasca-Konflik dan Peran RAMSI

Pada Juli 2003, polisi dan pasukan Australia serta Kepulauan Pasifik tiba di Kepulauan Solomon di bawah naungan Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon (RAMSI) yang dipimpin Australia. Kontingen keamanan internasional yang cukup besar, terdiri dari 2.200 polisi dan tentara, dipimpin oleh Australia dan Selandia Baru, dan dengan perwakilan dari sekitar 15 negara Pasifik lainnya, mulai berdatangan pada bulan berikutnya di bawah Operasi Helpem Fren. Situasi membaik secara dramatis, dengan kekerasan berakhir dan Harold Keke menyerah kepada pasukan tersebut. Sekitar 200 orang tewas dalam konflik tersebut. Sejak saat itu, beberapa komentator menganggap negara ini sebagai negara gagal, karena negara tersebut gagal membangun identitas nasional yang inklusif yang mampu mengatasi loyalitas pulau dan etnis lokal. Namun, akademisi lain berpendapat bahwa, alih-alih menjadi 'negara gagal', ini adalah negara yang belum terbentuk: sebuah negara yang tidak pernah terkonsolidasi bahkan setelah beberapa dekade kemerdekaan. Lebih lanjut, beberapa sarjana, seperti Kabutaulaka (2001) dan Dinnen (2002), berpendapat bahwa label 'konflik etnis' adalah penyederhanaan yang berlebihan.

RAMSI berperan penting dalam memulihkan hukum dan ketertiban, membangun kembali institusi negara, dan mendukung reformasi ekonomi. Misi ini membantu dalam pelucutan senjata milisi, memperkuat kepolisian dan sistem peradilan, serta meningkatkan tata kelola keuangan. Meskipun RAMSI berhasil mencapai banyak tujuannya, dampaknya terhadap pembangunan demokrasi jangka panjang dan penegakan hak asasi manusia tetap menjadi bahan diskusi. Beberapa kritik menyoroti ketergantungan yang diciptakan dan potensi intervensi yang merusak kedaulatan lokal, sementara pendukung menekankan peran pentingnya dalam mencegah keruntuhan negara dan menciptakan ruang bagi pemulihan dan pembangunan. Penarikan RAMSI pada tahun 2017 menandai era baru bagi Kepulauan Solomon untuk mengelola keamanan dan pembangunannya secara mandiri.

3.4.4. Situasi Terkini (Kecenderungan Pro-Tiongkok dan Konflik Domestik)

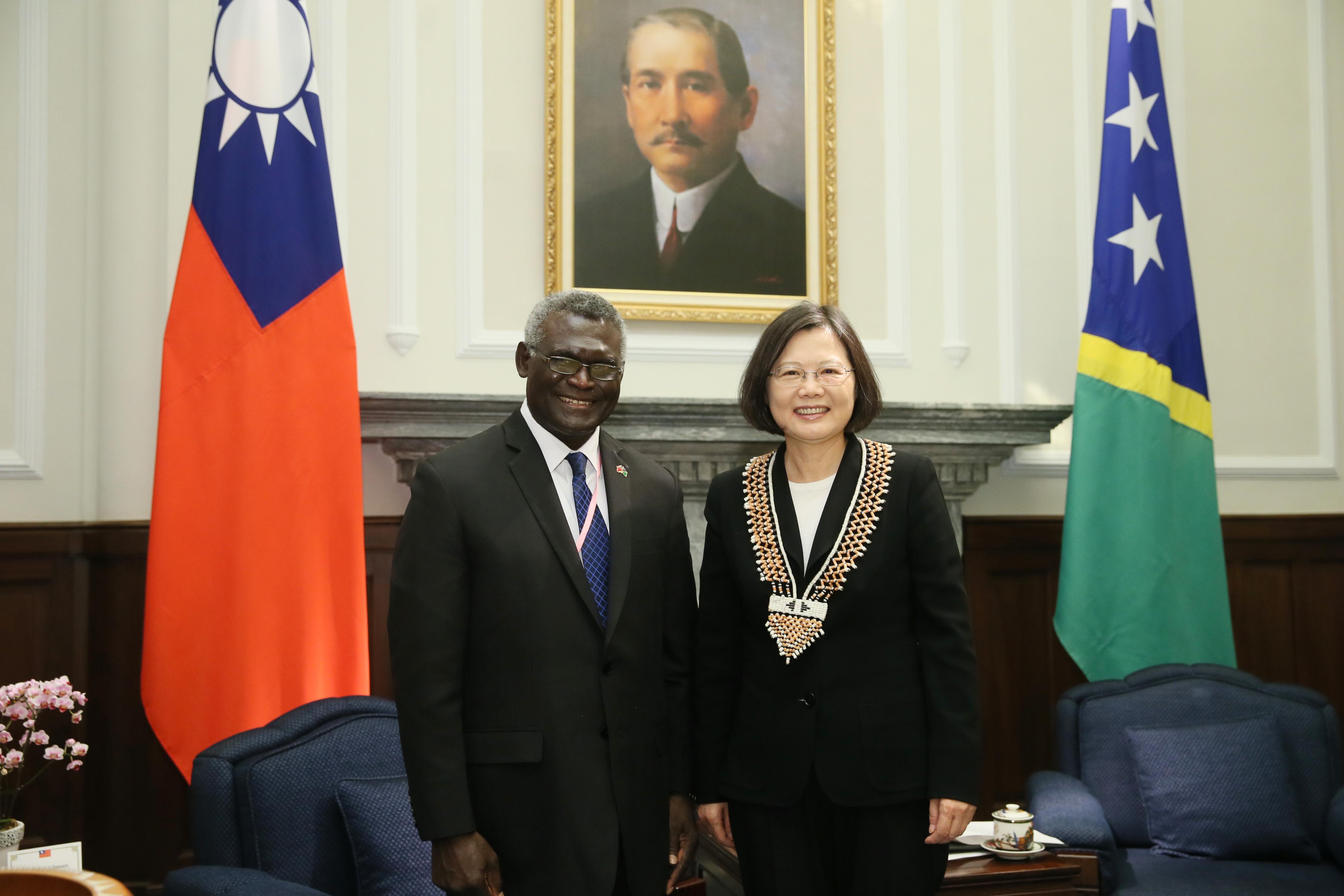

Setelah kepergian RAMSI, Kepulauan Solomon terus menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Pemerintahan Perdana Menteri Manasseh Sogavare, yang kembali berkuasa setelah pemilihan umum Kepulauan Solomon 2019, membuat keputusan signifikan pada tahun yang sama untuk mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Republik Rakyat Tiongkok. Langkah ini memicu perdebatan domestik yang sengit dan reaksi internasional. Pendukung kebijakan ini menunjuk pada potensi manfaat ekonomi dari hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok, sementara kritik menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya pengaruh Tiongkok, potensi jebakan utang, dan implikasi terhadap kedaulatan nasional dan nilai-nilai demokrasi. Keputusan ini juga memperburuk ketegangan antara pemerintah pusat dan Provinsi Malaita, yang mempertahankan hubungan dekat dengan Taiwan dan menentang peralihan tersebut.

Pada November 2021, kerusuhan besar dan keresahan meletus di Honiara, sebagian dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keputusan pro-Tiongkok dan masalah ekonomi yang berkelanjutan. Protes menargetkan gedung parlemen dan bisnis milik Tiongkok. Pemerintah Kepulauan Solomon meminta bantuan dari Australia di bawah Perjanjian Keamanan Bilateral 2017, dan Australia mengerahkan Polisi Federal Australia dan Angkatan Pertahanan Australia.

Pada Maret 2022, Kepulauan Solomon menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama kepolisian dengan Tiongkok dan dilaporkan sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian keamanan dengan Tiongkok. Perjanjian ini, yang kemudian ditandatangani pada April 2022, berpotensi memungkinkan kehadiran militer dan angkatan laut Tiongkok yang berkelanjutan di Solomon, menimbulkan kekhawatiran signifikan dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat mengenai stabilitas keamanan regional. Perdana Menteri Sogavare menyatakan bahwa pakta tersebut tidak akan "merusak perdamaian dan harmoni" di kawasan itu dan bertujuan untuk melindungi situasi keamanan internal Solomon. Tiongkok juga menyumbangkan replika senjata api kepada polisi Kepulauan Solomon untuk pelatihan.

Pada Februari 2023, protes lebih lanjut pecah setelah Premier Provinsi Malaita, Daniel Suidani, seorang kritikus terkemuka terhadap hubungan dekat dengan Tiongkok, dicopot dari jabatannya setelah mosi tidak percaya dari legislatif provinsi. Pada Mei 2024, Jeremiah Manele terpilih sebagai perdana menteri baru Kepulauan Solomon menggantikan Manasseh Sogavare. Situasi ini menyoroti tantangan berkelanjutan terhadap demokrasi, hak untuk berbeda pendapat, dan potensi dampak kebijakan luar negeri terhadap dinamika politik domestik dan hak-hak kelompok yang mungkin terpinggirkan oleh pergeseran geopolitik ini.

4. Politik

Kepulauan Solomon adalah negara monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Sistem politiknya dicirikan oleh multipartai yang seringkali rapuh, koalisi yang sering berubah, dan tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

4.1. Struktur Pemerintahan

Sebagai Raja Kepulauan Solomon, Charles III adalah kepala negara. Ia diwakili oleh Gubernur Jenderal, yang dipilih oleh Parlemen untuk masa jabatan lima tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Perdana Menteri dipilih oleh Parlemen Nasional yang unikameral dan terdiri dari 50 anggota. Anggota parlemen dipilih untuk masa jabatan empat tahun melalui sistem pemilihan umum berdasarkan daerah pemilihan tunggal. Hak pilih bersifat universal bagi warga negara yang berusia di atas 21 tahun. Parlemen dapat dibubarkan melalui suara mayoritas anggotanya sebelum masa jabatannya berakhir. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang anggota kabinet, yang dibantu oleh seorang sekretaris tetap, seorang pegawai negeri karier yang mengarahkan staf kementerian.

Politik Kepulauan Solomon sering ditandai dengan partai politik yang lemah dan koalisi parlementer yang sangat tidak stabil. Mosi tidak percaya sering terjadi, yang menyebabkan perubahan kepemimpinan pemerintah dan penunjukan kabinet yang sering pula. Kepemilikan tanah dicadangkan untuk penduduk Kepulauan Solomon. Undang-undang mengatur bahwa ekspatriat yang tinggal, seperti orang Tionghoa dan Kiribati, dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi. Tanah umumnya masih dipegang berdasarkan keluarga atau desa dan dapat diwariskan dari ibu atau ayah sesuai dengan adat setempat. Penduduk pulau enggan menyediakan tanah untuk usaha ekonomi nontradisional, dan ini telah mengakibatkan perselisihan berkelanjutan mengenai kepemilikan tanah.

Pada April 2019, Manasseh Sogavare terpilih sebagai perdana menteri untuk keempat kalinya, yang memicu protes dan demonstrasi menentang keputusan tersebut. Protes tersebut mengakibatkan lebih dari 30 pengunjuk rasa ditahan.

4.2. Sistem Peradilan

Sistem peradilan di Kepulauan Solomon didasarkan pada model hukum umum Inggris. Gubernur Jenderal mengangkat Ketua Mahkamah Agung atas saran Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi. Gubernur Jenderal mengangkat hakim-hakim lainnya dengan saran dari komisi yudisial. Ketua Hakim saat ini adalah Sir Albert Palmer. Pengadilan tertinggi adalah Pengadilan Banding, diikuti oleh Mahkamah Agung yang memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus pidana dan perdata yang serius. Terdapat juga Pengadilan Magistrat yang menangani kasus-kasus yang lebih ringan. Selain itu, pengadilan adat lokal memainkan peran dalam menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat. Independensi yudikatif dijamin oleh konstitusi, namun tantangan seperti kekurangan sumber daya dan kapasitas masih ada. Supremasi hukum menjadi perhatian, terutama setelah periode konflik etnis, dan upaya terus dilakukan untuk memperkuat institusi peradilan dan memastikan akses keadilan bagi semua warga negara.

Sejak Maret 2014, Hakim Edwin Goldsbrough menjabat sebagai Presiden Pengadilan Banding untuk Kepulauan Solomon. Hakim Goldsbrough sebelumnya menjabat selama lima tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Solomon (2006-2011). Hakim Edwin Goldsbrough kemudian menjabat sebagai Ketua Hakim Kepulauan Turks dan Caicos.

4.3. Hubungan Luar Negeri

Kepulauan Solomon adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Interpol, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Forum Kepulauan Pasifik, Komunitas Pasifik, Dana Moneter Internasional, dan negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (AKP) (Konvensi Lomé).

Hingga September 2019, negara ini adalah salah satu dari sedikit negara yang mengakui Republik Tiongkok (Taiwan) dan menjaga hubungan diplomatik formal dengannya. Hubungan ini diakhiri pada September 2019 oleh Kepulauan Solomon, yang mengalihkan pengakuannya ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri negara tersebut dan memicu berbagai reaksi domestik dan internasional. Hubungan dengan Papua Nugini, yang sempat tegang karena masuknya pengungsi dari pemberontakan Pulau Bougainville dan serangan di pulau-pulau utara Kepulauan Solomon oleh elemen-elemen yang mengejar pemberontak Bougainville, telah diperbaiki. Perjanjian damai tahun 1998 di Bougainville menghilangkan ancaman bersenjata, dan kedua negara menormalisasi operasi perbatasan dalam perjanjian tahun 2004.

Sejak tahun 2022, hubungan dengan Tiongkok telah meningkat pesat, dengan Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan yang memungkinkan negara tersebut memanggil pasukan keamanan Tiongkok untuk meredakan kerusuhan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat mengenai potensi destabilisasi keamanan regional dan meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik.

Dalam isu hak asasi manusia, Kepulauan Solomon bersama beberapa negara Pasifik lainnya telah menyuarakan keprihatinan atas situasi di Papua Barat. Pada Maret 2017, di sesi reguler ke-34 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Vanuatu membuat pernyataan bersama atas nama Kepulauan Solomon dan negara-negara Pasifik lainnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, yang diklaim oleh Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) telah diduduki oleh Indonesia sejak 1963. Mereka meminta agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membuat laporan. Indonesia menolak tuduhan tersebut. Lebih dari 100.000 orang Papua dilaporkan telah meninggal selama konflik 50 tahun. Pada September 2017, di Sesi ke-72 Majelis Umum PBB, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Vanuatu sekali lagi mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang diduduki Indonesia. Perspektif pihak-pihak yang terdampak dalam konflik ini, khususnya masyarakat asli Papua, seringkali terabaikan dalam narasi politik yang lebih besar, dan upaya untuk membawa perhatian internasional pada situasi mereka terus berlanjut.

4.4. Militer

Kepulauan Solomon tidak memiliki angkatan bersenjata reguler sejak kemerdekaan pada tahun 1978. Meskipun Pasukan Pertahanan Protektorat Kepulauan Solomon Inggris yang direkrut secara lokal merupakan bagian dari Pasukan Sekutu yang terlibat dalam pertempuran di Kepulauan Solomon selama Perang Dunia Kedua, negara ini tidak mempertahankan kekuatan militer permanen setelahnya. Berbagai elemen paramiliter dari Angkatan Kepolisian Kerajaan Kepulauan Solomon (RSIPF) dibubarkan dan dilucuti pada tahun 2003 setelah intervensi Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon (RAMSI). RAMSI memiliki detasemen militer kecil yang dipimpin oleh seorang komandan Australia dengan tanggung jawab membantu elemen polisi RAMSI dalam keamanan internal dan eksternal. RSIPF masih mengoperasikan dua kapal patroli kelas Pasifik (RSIPV Auki dan RSIPV Lata), yang secara de facto merupakan angkatan laut Kepulauan Solomon.

Dalam jangka panjang, RSIPF diharapkan akan melanjutkan peran pertahanan negara. Kepolisian dipimpin oleh seorang komisaris, yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri Kepolisian, Keamanan Nasional & Layanan Pemasyarakatan. Anggaran kepolisian Kepulauan Solomon telah tertekan akibat perang saudara selama empat tahun. Setelah Siklon Zoe melanda pulau Tikopia dan Anuta pada Desember 2002, Australia harus menyediakan pemerintah Kepulauan Solomon sebesar SI$200.000 (50.00 K AUD) untuk bahan bakar dan pasokan bagi kapal patroli Lata untuk berlayar dengan pasokan bantuan. Penarikan pasukan RAMSI pada tahun 2017 menandai transisi tanggung jawab keamanan sepenuhnya kepada RSIPF, meskipun negara ini terus menerima dukungan keamanan dan pelatihan dari mitra regional seperti Australia dan Selandia Baru, dan baru-baru ini dari Tiongkok.

4.5. Hak Asasi Manusia

Status hak asasi manusia di Kepulauan Solomon menunjukkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Meskipun negara ini memiliki kerangka hukum yang melindungi hak-hak dasar, implementasi dan penegakannya seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, norma budaya, dan kelemahan institusional. Kepulauan Solomon tidak memiliki institusi hak asasi manusia nasional yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris.

Salah satu isu utama adalah akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, air minum bersih, dan sanitasi. Banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan ini, yang berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan peluang pengembangan.

Kesetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius. Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dilaporkan tinggi, dipengaruhi oleh norma-norma patriarki, praktik budaya seperti mahar, dan kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Keluarga telah diberlakukan, tantangan dalam mengubah sikap sosial dan memastikan akses keadilan bagi korban tetap besar.

Hak-hak LGBT tidak diakui secara hukum, dan aktivitas seksual sesama jenis adalah ilegal dan dapat dihukum penjara hingga 14 tahun. Diskriminasi dan stigma sosial terhadap individu LGBT masih lazim, membatasi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat.

Hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya, termasuk penyandang disabilitas dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, juga memerlukan perhatian lebih. Upaya perbaikan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi hukum, penguatan institusi, pendidikan publik, dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip liberalisme sosial yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak bagi semua individu.

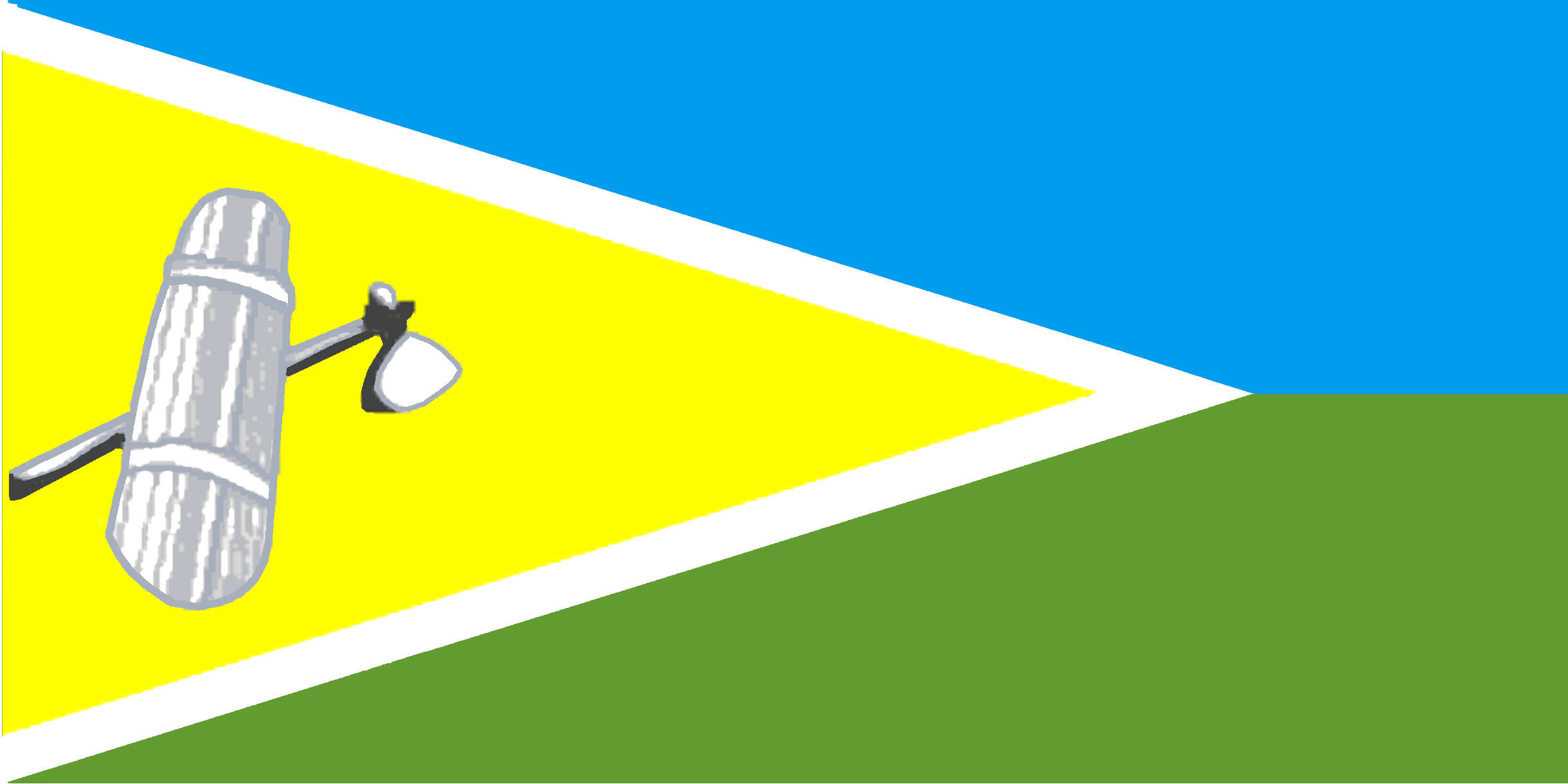

5. Pembagian Administratif

Kepulauan Solomon dibagi menjadi sembilan provinsi dan satu wilayah ibu kota. Setiap provinsi dikelola oleh majelis provinsi yang dipilih, sementara Honiara sebagai ibu kota memiliki dewan kota tersendiri. Pembagian ini mencerminkan keragaman geografis dan etnis negara tersebut. Berikut adalah daftar provinsi dan wilayah ibu kota, beserta ibu kota provinsi, luas wilayah, dan data populasi berdasarkan sensus tahun 1999, 2009, dan 2019:

| # | Provinsi | Ibu Kota | Premier | Luas Wilayah (km2) | Populasi Sensus 1999 | Populasi Sensus 2009 | Populasi Sensus 2019 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Provinsi Tengah | Tulagi | Stanely Manetiva | 615 km2 | 21.577 | 26.051 | 30.318 |

| 2 | Provinsi Choiseul | Pulau Taro | Harrison Benjamin | 3.84 K km2 | 20.008 | 26.372 | 30.775 |

| 3 | Provinsi Guadalcanal (tidak termasuk Wilayah Ibu Kota Honiara) | Honiara | Willie Atu | 5.34 K km2 | 60.275 | 107.090 | 154.022 |

| 4 | Provinsi Isabel | Buala | Lesley Kikolo | 4.14 K km2 | 20.421 | 26.158 | 31.420 |

| 5 | Provinsi Makira-Ulawa | Kirakira | Julian Maka'a | 3.19 K km2 | 31.006 | 40.419 | 51.587 |

| 6 | Provinsi Malaita | Auki | Martin Fini | 4.22 K km2 | 122.620 | 157.405 | 172.740 |

| 7 | Provinsi Rennell dan Bellona | Tigoa | Japhet Tuhanuku | 671 km2 | 2.377 | 3.041 | 4.100 |

| 8 | Provinsi Temotu | Lata | Clay Forau | 895 km2 | 18.912 | 21.362 | 25.701 |

| 9 | Provinsi Barat | Gizo | Billy Veo | 5.48 K km2 | 62.739 | 76.649 | 94.106 |

| - | Wilayah Ibu Kota | Honiara | Eddie Siapu (Wali Kota) | 22 km2 | 49.107 | 73.910 | 129.569 |

| Kepulauan Solomon | Honiara | - | 28.40 K km2 | 409.042 | 558.457 | 724.338 |

6. Geografi

Kepulauan Solomon memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari pulau-pulau vulkanik yang bergunung-gunung hingga atol karang dataran rendah, dengan iklim tropis, ekosistem yang kaya, dan kerentanan terhadap bencana alam serta perubahan iklim.

6.1. Topografi dan Pulau

Kepulauan Solomon adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di sebelah timur Papua Nugini dan terdiri dari enam pulau utama dan 992 pulau kecil lainnya. Negara ini mencakup sebagian besar pulau-pulau vulkanik pegunungan dari arkipelago Kepulauan Solomon, yang meliputi Choiseul, Kepulauan Shortland, Kepulauan Georgia Baru, Santa Isabel, Kepulauan Russell, Kepulauan Florida, Tulagi, Malaita, Maramasike, Ulawa, Owaraha (Santa Ana), Makira (San Cristobal), dan pulau utama Guadalcanal. Kepulauan Solomon juga mencakup atol dataran rendah yang lebih kecil dan terisolasi serta pulau-pulau vulkanik seperti Sikaiana, Pulau Rennell, Pulau Bellona, Kepulauan Santa Cruz, dan pulau-pulau terluar kecil seperti Tikopia, Anuta, dan Fatutaka. Meskipun Pulau Bougainville adalah pulau terbesar di kepulauan Solomon, secara politik pulau ini merupakan wilayah otonom Papua Nugini dan tidak menjadi bagian dari negara Kepulauan Solomon.

Pulau-pulau di negara ini terletak di antara garis lintang 5°LS dan 13°LS, serta garis bujur 155°BT dan 169°BT. Jarak antara pulau paling barat dan paling timur adalah sekitar 1.45 K km. Kepulauan Santa Cruz (di mana Tikopia termasuk di dalamnya) terletak di sebelah utara Vanuatu dan sangat terisolasi, lebih dari 200 km dari pulau-pulau lainnya. Puncak tertinggi di negara ini adalah Gunung Popomanaseu di Guadalcanal, dengan ketinggian 2.33 K m. Sebagian besar pulau-pulau besar memiliki interior bergunung-gunung yang tertutup hutan hujan tropis, dengan dataran pantai yang sempit.

6.2. Iklim

Iklim laut khatulistiwa di kepulauan ini sangat lembap sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 26.5 °C dan sedikit perubahan suhu atau cuaca ekstrem. Periode yang lebih sejuk berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus. Meskipun musim tidak begitu jelas, angin barat laut dari November hingga April membawa curah hujan yang lebih sering dan kadang-kadang badai atau siklon. Curah hujan tahunan sekitar 3.05 K mm. Menurut WorldRiskReport 2021, negara kepulauan ini menempati peringkat kedua di antara negara-negara dengan risiko bencana tertinggi di seluruh dunia. Negara ini juga merupakan salah satu yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan air laut global akibat perubahan iklim buatan manusia. Dampak perubahan iklim, seperti erosi pantai, intrusi air laut, dan kerusakan terumbu karang, menjadi ancaman serius bagi mata pencaharian dan keamanan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau dataran rendah.

Pada tahun 2023, pemerintah Kepulauan Solomon dan negara-negara kepulauan lain yang berisiko akibat perubahan iklim (Fiji, Niue, Tuvalu, Tonga, dan Vanuatu) meluncurkan "Panggilan Port Vila untuk Transisi yang Adil menuju Pasifik Bebas Bahan Bakar Fosil," menyerukan penghapusan bertahap bahan bakar fosil dan 'transisi cepat dan adil' ke energi terbarukan serta penguatan hukum lingkungan termasuk memperkenalkan kejahatan ekosida.

| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rekor tertinggi °C (°F) | 33.9 (93.0) | 34.1 (93.4) | 33.9 (93.0) | 33.4 (92.1) | 33.6 (92.5) | 32.8 (91.0) | 33.3 (91.9) | 33.5 (92.3) | 33.4 (92.1) | 33.3 (91.9) | 33.4 (92.1) | 34.8 (94.6) | 34.8 (94.6) |

| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 30.7 (87.3) | 30.5 (86.9) | 30.2 (86.4) | 30.5 (86.9) | 30.7 (87.3) | 30.4 (86.7) | 30.1 (86.2) | 30.4 (86.7) | 30.6 (87.1) | 30.7 (87.3) | 30.7 (87.3) | 30.5 (86.9) | 30.5 (86.9) |

| Rata-rata harian °C (°F) | 26.7 (80.1) | 26.6 (79.9) | 26.6 (79.9) | 26.5 (79.7) | 26.6 (79.9) | 26.4 (79.5) | 26.1 (79.0) | 26.2 (79.2) | 26.5 (79.7) | 26.5 (79.7) | 26.7 (80.1) | 26.8 (80.2) | 26.5 (79.7) |

| Rata-rata terendah °C (°F) | 23.0 (73.4) | 23.0 (73.4) | 23.0 (73.4) | 22.9 (73.2) | 22.8 (73.0) | 22.5 (72.5) | 22.2 (72.0) | 22.1 (71.8) | 22.3 (72.1) | 22.5 (72.5) | 22.7 (72.9) | 23.0 (73.4) | 22.7 (72.9) |

| Rekor terendah °C (°F) | 20.2 (68.4) | 20.7 (69.3) | 20.7 (69.3) | 20.1 (68.2) | 20.5 (68.9) | 19.4 (66.9) | 18.7 (65.7) | 18.8 (65.8) | 18.3 (64.9) | 17.6 (63.7) | 17.8 (64.0) | 20.5 (68.9) | 17.6 (63.7) |

| Presipitasi mm (inci) | 277 (10.91) | 287 (11.3) | 362 (14.25) | 214 (8.43) | 141 (5.55) | 97 (3.82) | 100 (3.94) | 92 (3.62) | 95 (3.74) | 154 (6.06) | 141 (5.55) | 217 (8.54) | 2,177 (85.71) |

| Rata-rata hari presipitasi (≥ 0.1 mm) | 19 | 19 | 23 | 18 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 18 | 197 |

| Rata-rata kelembapan relatif (%) | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 75 | 73 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |

| Rata-rata bulanan jam penyinaran matahari | 186.0 | 155.4 | 198.4 | 192.0 | 210.8 | 198.0 | 186.0 | 204.6 | 192.0 | 226.3 | 216.0 | 164.3 | 2,329.8 |

| Rata-rata harian jam penyinaran matahari | 6.0 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 6.4 |

| Sumber: Deutscher Wetterdienst | |||||||||||||

6.3. Ekosistem

Kepulauan Solomon memiliki ekosistem darat dan laut yang sangat beragam, dengan tingkat endemisme yang tinggi. Namun, ekosistem ini menghadapi ancaman dari berbagai aktivitas manusia dan perubahan iklim. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati yang unik ini dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

6.3.1. Hutan dan Keanekaragaman Hayati

Arkipelago Kepulauan Solomon merupakan bagian dari dua ekoregion terestrial yang berbeda. Sebagian besar pulau termasuk dalam ekoregion hutan hujan Kepulauan Solomon, yang juga mencakup pulau Bougainville dan Buka; hutan-hutan ini telah mendapat tekanan dari kegiatan kehutanan. Kepulauan Santa Cruz merupakan bagian dari ekoregion hutan hujan Vanuatu, bersama dengan kepulauan tetangga Vanuatu. Negara ini memiliki skor rata-rata Indeks Integritas Lanskap Hutan 2019 sebesar 7,19/10, menempatkannya di peringkat ke-48 secara global dari 172 negara. Lebih dari 230 varietas anggrek dan bunga tropis lainnya ditemukan di Kepulauan Solomon. Kualitas tanah bervariasi dari vulkanik yang sangat kaya (terdapat gunung berapi dengan berbagai tingkat aktivitas di beberapa pulau besar) hingga batu kapur yang relatif tidak subur. Pulau-pulau ini memiliki beberapa gunung berapi aktif dan tidak aktif. Gunung berapi Tinakula dan Kavachi adalah yang paling aktif.

Hutan hujan tropis menutupi sebagian besar wilayah daratan, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna, termasuk banyak spesies endemik. Keanekaragaman hayati ini sangat penting secara ekologis dan budaya. Namun, penebangan hutan komersial, baik legal maupun ilegal, serta pembukaan lahan untuk pertanian, telah menyebabkan deforestasi dan degradasi habitat yang signifikan. Dampak sosial dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya kehutanan, seringkali dirasakan oleh komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya seringkali terabaikan dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi hutan, yang menimbulkan konflik dan ketidakadilan sosial. Di sisi selatan Pulau Vangunu, hutan di sekitar Zaira menjadi habitat bagi setidaknya tiga spesies hewan rentan. Sekitar 200 penduduk di daerah tersebut telah berusaha agar hutan tersebut dinyatakan sebagai kawasan lindung sehingga penebangan dan penambangan tidak dapat dilakukan.

6.3.2. Terumbu Karang

Kepulauan Solomon terletak di dalam Segitiga Terumbu Karang dan memiliki salah satu keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Survei keanekaragaman hayati laut pada tahun 2004 menemukan 474 spesies karang, termasuk sembilan spesies yang mungkin baru bagi ilmu pengetahuan, menjadikannya yang kedua tertinggi setelah Kepulauan Raja Ampat di Indonesia timur. Terumbu karang ini mendukung keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, termasuk berbagai jenis ikan, moluska, dan biota laut lainnya, yang penting bagi ketahanan pangan lokal dan potensi pariwisata.

Namun, terumbu karang Kepulauan Solomon menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim (seperti pemutihan karang akibat kenaikan suhu laut dan pengasaman laut), praktik penangkapan ikan yang merusak (seperti penggunaan bom dan sianida), polusi dari daratan (limpasan sedimen dan nutrisi akibat deforestasi dan pertanian), serta potensi dampak dari industri pertambangan. Upaya perlindungan dan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan sangat penting, termasuk pembentukan kawasan perlindungan laut, promosi praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab, dan pengurangan polusi darat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi ini krusial untuk keberhasilannya.

6.4. Bencana Alam

Kepulauan Solomon terletak di Cincin Api Pasifik, menjadikannya rentan terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Negara ini sering mengalami aktivitas seismik. Pada tanggal 2 April 2007 pukul 07:39:56 waktu setempat (UTC+11), gempa bumi berkekuatan 8,1 skala Richter terjadi dengan hiposentrum di S8.453 E156.957, 349 km barat laut ibu kota, Honiara, dan tenggara ibu kota Provinsi Barat, Gizo, pada kedalaman 10 km. Lebih dari 44 gempa susulan dengan magnitudo 5,0 atau lebih besar terjadi hingga pukul 22:00:00 UTC, 4 April 2007. Tsunami yang menyusul menewaskan sedikitnya 52 orang, menghancurkan lebih dari 900 rumah, dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Pengangkatan daratan memperluas garis pantai satu pulau, Ranongga, hingga 70 m, memperlihatkan banyak terumbu karang.

Pada tanggal 6 Februari 2013, gempa bumi berkekuatan 8,0 terjadi dengan episentrum di S10.80 E165.11 di Kepulauan Santa Cruz diikuti oleh tsunami hingga 1.5 m. Sedikitnya sembilan orang tewas dan banyak rumah hancur. Gempa utama didahului oleh serangkaian gempa bumi dengan magnitudo hingga 6,0.

Selain gempa bumi dan tsunami, Kepulauan Solomon juga rentan terhadap siklon tropis, banjir, dan tanah longsor, terutama selama musim hujan. Sistem respons nasional terhadap bencana terus dikembangkan, namun tantangan logistik dan sumber daya di negara kepulauan ini seringkali mempersulit upaya bantuan dan pemulihan.

6.5. Air dan Sanitasi

Kelangkaan sumber air bersih dan kurangnya sanitasi telah menjadi tantangan terus-menerus yang dihadapi Kepulauan Solomon. Mengurangi separuh jumlah mereka yang hidup tanpa akses ke air bersih dan sanitasi adalah salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2015 yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Tujuan 7, untuk memastikan kelestarian lingkungan. Meskipun pulau-pulau tersebut umumnya memiliki akses ke sumber air tawar, biasanya hanya tersedia di ibu kota negara, Honiara, dan tidak dijamin sepanjang tahun.

Menurut laporan UNICEF, komunitas termiskin di ibu kota tidak memiliki akses ke tempat yang memadai untuk membuang kotoran mereka, dan diperkirakan 70% sekolah di Kepulauan Solomon tidak memiliki akses ke air yang aman dan bersih untuk minum, mencuci, dan membuang kotoran. Kurangnya air minum yang aman pada anak-anak usia sekolah mengakibatkan risiko tinggi tertular penyakit mematikan seperti kolera dan tifoid. Jumlah penduduk Kepulauan Solomon yang hidup dengan air minum perpipaan telah menurun sejak 2011, sementara mereka yang hidup dengan air non-perpipaan meningkat antara tahun 2000 dan 2010. Mereka yang hidup dengan air non-perpipaan telah menurun secara konsisten sejak 2011.

Program Pembangunan Pedesaan Kedua Kepulauan Solomon, yang diberlakukan pada tahun 2014 dan aktif hingga tahun 2020, telah berupaya untuk menyediakan infrastruktur dan layanan vital lainnya ke daerah pedesaan dan desa-desa di Kepulauan Solomon. Program ini juga mendorong petani dan sektor pertanian lainnya. Desa-desa pedesaan seperti Bolava, yang terdapat di Provinsi Barat Kepulauan Solomon, telah menerapkan sistem penampungan hujan dan penyimpanan air. Program ini didanai oleh berbagai aktor pembangunan internasional seperti Bank Dunia, Uni Eropa, serta pemerintah Australia dan Kepulauan Solomon. Meskipun ada kemajuan, akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, terutama bagi kelompok rentan di daerah terpencil, tetap menjadi prioritas pembangunan yang mendesak, dengan dampak sosial yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.

7. Ekonomi

Ekonomi Kepulauan Solomon sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan. Negara ini menghadapi tantangan signifikan sebagai negara kurang berkembang, termasuk ketergantungan pada bantuan luar negeri dan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global serta bencana alam.

7.1. Struktur dan Status Ekonomi

Dengan PDB per kapita sekitar 600 USD (data lama, sekitar 2.20 K USD hingga 2.50 K USD dalam perkiraan lebih baru), Kepulauan Solomon diklasifikasikan sebagai negara kurang berkembang. Lebih dari 75% tenaga kerjanya terlibat dalam pertanian subsisten dan perikanan. Sebagian besar barang manufaktur dan produk minyak bumi harus diimpor. Hanya sekitar 3,9% dari luas pulau digunakan untuk pertanian, sementara 78,1% ditutupi oleh hutan, menjadikan Kepulauan Solomon sebagai negara dengan persentase tutupan hutan yang tinggi.

Pemerintah Kepulauan Solomon sempat bangkrut pada tahun 2002. Sejak intervensi RAMSI pada tahun 2003, pemerintah telah menyusun kembali anggarannya. Negara ini telah mengkonsolidasikan dan menegosiasikan kembali utang dalam negerinya dan dengan dukungan Australia, kini berupaya menegosiasikan kembali kewajiban luar negerinya. Donor bantuan utama adalah Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, Jepang, dan hingga 2019, Taiwan. Ketergantungan pada bantuan luar negeri tetap tinggi, yang memengaruhi otonomi kebijakan ekonomi. Tantangan ekonomi meliputi kurangnya infrastruktur, pasar domestik yang kecil, biaya transportasi yang tinggi antar pulau, dan kerentanan terhadap bencana alam. Pertimbangan terkait kesetaraan sosial dan distribusi manfaat ekonomi juga menjadi isu penting, mengingat kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok etnis.

7.2. Mata Uang

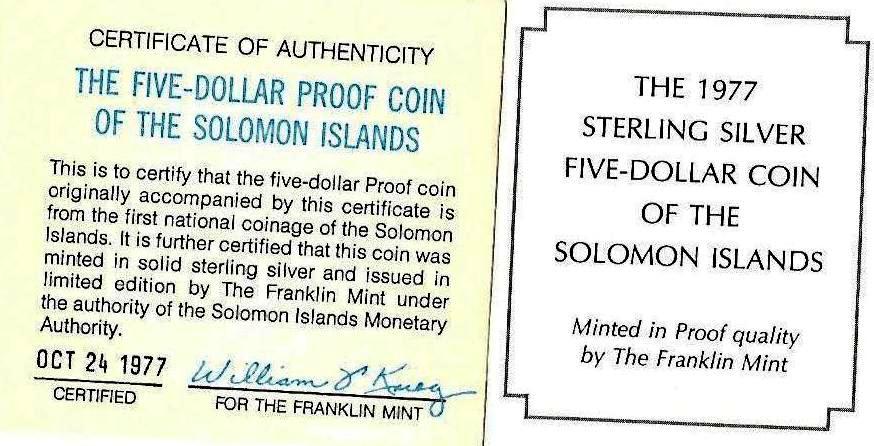

Dolar Kepulauan Solomon (kode ISO 4217: SBD) diperkenalkan pada tahun 1977, menggantikan dolar Australia dengan nilai setara. Simbolnya adalah "SI$", tetapi awalan "SI" dapat dihilangkan jika tidak ada kebingungan dengan mata uang lain yang juga menggunakan tanda dolar, "$". Mata uang ini dibagi menjadi 100 sen. Uang kerang lokal masih penting untuk tujuan tradisional dan seremonial di provinsi-provinsi tertentu dan, di beberapa bagian terpencil negara itu, untuk perdagangan. Uang kerang adalah mata uang tradisional yang banyak digunakan di Kepulauan Pasifik; di Kepulauan Solomon, sebagian besar diproduksi di Laguna Langa Langa, Malaita, dan Guadalcanal tetapi dapat dibeli di tempat lain, seperti Pasar Pusat Honiara. Sistem barter sering menggantikan uang dalam bentuk apa pun di daerah terpencil.

7.3. Industri Utama

Industri utama Kepulauan Solomon berbasis pada eksploitasi sumber daya alam, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi. Sektor pertambangan dan pariwisata juga memiliki potensi, meskipun pengembangannya menghadapi berbagai tantangan.

7.3.1. Pertanian

Sektor pertanian didominasi oleh produksi tanaman komersial untuk ekspor dan tanaman subsisten untuk konsumsi lokal. Tanaman komersial utama meliputi kelapa (dan produk turunannya seperti kopra), kakao, dan minyak kelapa sawit. Pada tahun 2017, sebanyak 317.682 ton kelapa dipanen, menjadikan negara ini produsen kelapa peringkat ke-18 di dunia, dengan 24% ekspor berupa kopra. Biji kakao terutama ditanam di pulau Guadalcanal, Makira, dan Malaita; pada tahun 2017, 4.940 ton biji kakao dipanen, menempatkan Kepulauan Solomon sebagai produsen kakao peringkat ke-27 di dunia. Pertumbuhan produksi dan ekspor kopra dan kakao terhambat oleh usia tua sebagian besar pohon kelapa dan kakao. Pada tahun 2017, 285.721 ton minyak kelapa sawit diproduksi, menjadikan Kepulauan Solomon produsen minyak kelapa sawit peringkat ke-24 di dunia.

Tanaman subsisten yang penting bagi ketahanan pangan lokal termasuk talas (2017: 45.901 ton), padi (2017: 2.789 ton, meskipun produksi lokal masih jauh dari mencukupi kebutuhan nasional), ubi jalar (2017: 44.940 ton), dan pisang (2017: 313 ton). Tembakau (2017: 118 ton) dan rempah-rempah (2017: 217 ton) juga diproduksi.

Isu hak-hak buruh di sektor pertanian, terutama di perkebunan skala besar, memerlukan perhatian, termasuk kondisi kerja dan upah yang layak. Dampak lingkungan dari praktik pertanian, seperti penggunaan pestisida dan pembukaan lahan, juga menjadi pertimbangan penting.

7.3.2. Kehutanan dan Ekspor Kayu

Hingga tahun 1998, ketika harga kayu tropis dunia turun tajam, kayu adalah produk ekspor utama Kepulauan Solomon. Ekspor kayu masih menjadi kontributor penting bagi ekonomi, namun industri ini dihadapkan pada masalah penebangan yang tidak berkelanjutan dan penebangan liar. Hutan Kepulauan Solomon telah dieksploitasi secara berlebihan, mengancam keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan. Setelah kekerasan etnis pada Juni 2000, ekspor kayu sempat menurun. Pada tahun 2022, kayu kasar masih merupakan dua pertiga dari ekspor negara itu, senilai lebih dari 2.50 B SBD (308.00 M USD). Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan terus diupayakan, namun penegakannya masih lemah. Dampak lingkungan dari penebangan, seperti erosi tanah, hilangnya habitat, dan degradasi daerah aliran sungai, sangat signifikan. Selain itu, dampak sosial juga dirasakan oleh komunitas lokal, termasuk hilangnya akses ke sumber daya hutan tradisional dan konflik terkait hak atas tanah.

7.3.3. Perikanan

Sektor perikanan Kepulauan Solomon memiliki potensi besar untuk ekspor dan ekspansi ekonomi domestik, mengingat zona ekonomi eksklusifnya yang luas dan kaya akan sumber daya laut, terutama tuna. Perikanan komersial tuna melibatkan armada kapal domestik dan asing yang beroperasi di perairan Kepulauan Solomon. Perusahaan patungan Jepang, Solomon Taiyo Ltd., yang mengoperasikan satu-satunya pabrik pengalengan ikan di negara itu, sempat ditutup pada pertengahan tahun 2000 akibat gangguan etnis, namun kemudian dibuka kembali di bawah manajemen lokal, meskipun ekspor tuna belum sepenuhnya pulih seperti sebelumnya.

Selain perikanan komersial, perikanan skala kecil dan subsisten sangat penting bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan menjadi tantangan utama, termasuk upaya untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Keadilan bagi nelayan lokal dalam hal akses ke sumber daya dan pembagian manfaat dari industri perikanan juga menjadi isu penting.

7.3.4. Pertambangan

Kepulauan Solomon memiliki cadangan sumber daya mineral yang belum banyak dikembangkan, seperti emas, timah, seng, dan nikel. Penambangan emas dimulai pada tahun 1998 di Gold Ridge di Guadalcanal. Operasi tambang ini sempat terhenti akibat konflik etnis dan masalah operasional lainnya, namun negosiasi untuk pembukaan kembali telah dilakukan beberapa kali. Eksplorasi mineral di area lain terus berlanjut. Tambang bauksit Rennell Island beroperasi dari tahun 2011 hingga 2021 di Pulau Rennell, meninggalkan kerusakan ekologis yang serius setelah beberapa kali tumpahan.

Industri pertambangan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi, namun juga membawa risiko dampak lingkungan yang besar dan potensi konflik sosial terkait hak atas tanah dan pembagian keuntungan. Hak-hak pekerja di sektor pertambangan dan hak-hak masyarakat adat di wilayah terdampak tambang menjadi perhatian penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sektor ini.

7.3.5. Pariwisata

Pariwisata, khususnya menyelam, dianggap memiliki potensi besar sebagai industri jasa di Kepulauan Solomon, mengingat keindahan alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan bangkai kapal peninggalan Perang Dunia II. Pada tahun 2017, Kepulauan Solomon dikunjungi oleh 26.000 wisatawan, menjadikannya salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Pemerintah Kepulauan Solomon berharap untuk meningkatkan jumlah wisatawan hingga 30.000 pada akhir 2019 dan hingga 60.000 wisatawan per tahun pada akhir 2025. Pada tahun 2019, Kepulauan Solomon dikunjungi oleh 28.900 wisatawan, dan pada tahun 2020 jumlahnya turun drastis menjadi 4.400 akibat pandemi COVID-19.

Pengembangan industri pariwisata terhambat oleh beberapa kendala, termasuk kurangnya infrastruktur seperti akomodasi berkualitas, jaringan transportasi yang terbatas antar pulau, dan biaya perjalanan yang relatif tinggi. Dampak pariwisata bagi masyarakat lokal juga perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan manfaat ekonomi tersebar secara adil dan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya dapat diminimalkan. Upaya promosi pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas menjadi kunci pengembangan sektor ini.

7.4. Energi

Pasokan energi di Kepulauan Solomon sebagian besar masih bergantung pada bahan bakar fosil impor, terutama untuk pembangkit listrik dan transportasi, yang menyebabkan biaya energi tinggi dan kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Akses terhadap listrik masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dan pulau-pulau terpencil. Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan sumber energi terbarukan, terutama energi surya, mengingat potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Beberapa proyek pembangkit listrik tenaga surya skala kecil dan menengah telah diimplementasikan, baik untuk jaringan listrik maupun untuk sistem mandiri di komunitas terpencil.

Sebuah tim pengembang energi terbarukan yang bekerja untuk Komisi Geosains Terapan Pasifik Selatan (SOPAC) dan didanai oleh Kemitraan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi (REEEP) telah mengembangkan skema yang memungkinkan masyarakat lokal mengakses energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, dan angin, tanpa perlu mengumpulkan sejumlah besar uang tunai. Di bawah skema ini, penduduk pulau yang tidak mampu membayar lentera surya secara tunai dapat membayar dengan hasil panen.

Kebijakan energi nasional bertujuan untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memperluas akses listrik ke seluruh negeri. Aspek aksesibilitas energi yang terjangkau dan pertimbangan lingkungan menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor energi.

8. Masyarakat

Masyarakat Kepulauan Solomon sangat beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan bahasa dan tradisi budaya yang unik. Tantangan sosial utama meliputi pertumbuhan populasi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta isu ketidaksetaraan gender.

8.1. Populasi

Total populasi Kepulauan Solomon pada sensus November 2019 adalah 721.455 jiwa. Pada tahun 2023, diperkirakan terdapat 734.887 orang di Kepulauan Solomon. Populasi sedikit lebih banyak laki-laki, dengan sekitar 370.000 laki-laki dibandingkan dengan 356.000 perempuan. Negara ini memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Sebagian besar populasi tinggal di daerah pedesaan, dengan konsentrasi penduduk yang signifikan di ibu kota, Honiara, dan beberapa pusat provinsi lainnya. Struktur usia populasi muda, dengan persentase anak-anak dan remaja yang tinggi. Distribusi penduduk tidak merata, dengan beberapa pulau seperti Malaita dan Guadalcanal memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lain yang lebih terpencil. Urbanisasi, terutama ke Honiara, telah menyebabkan tekanan pada layanan perkotaan dan infrastruktur.

8.2. Kelompok Etnis

Mayoritas penduduk Kepulauan Solomon secara etnis adalah Melanesia (95,3%). Polinesia (3,1%) dan Mikronesia (1,2%) adalah dua kelompok signifikan lainnya. Terdapat beberapa ribu orang Eropa dan sejumlah kecil etnis Tionghoa. Kelompok Melanesia sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kelompok Polinesia sebagian besar mendiami pulau-pulau terluar (outliers) seperti Rennell, Bellona, Tikopia, Anuta, dan Ontong Java. Kelompok Mikronesia terutama adalah imigran dari Kiribati (I-Kiribati) yang direlokasi pada masa kolonial. Keberagaman etnis ini, meskipun kaya secara budaya, terkadang menjadi sumber ketegangan sosial dan politik, seperti yang terjadi selama konflik etnis antara penduduk Guadalcanal dan Malaita.

8.3. Bahasa

Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa resmi, hanya sekitar 1-2% populasi yang dapat berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris. Namun, sebuah bahasa kreol berbasis Inggris, yaitu Pijin Solomon, berfungsi sebagai lingua franca de facto negara tersebut dan dituturkan oleh mayoritas populasi, bersama dengan bahasa-bahasa asli daerah. Pijin sangat erat kaitannya dengan Tok Pisin yang dituturkan di Papua Nugini.

Jumlah bahasa lokal yang terdaftar untuk Kepulauan Solomon adalah 74, di mana 70 di antaranya adalah bahasa yang masih hidup dan 4 telah punah, menurut Ethnologue, Languages of the World. Sebagian besar bahasa asli adalah bahasa Austronesia, terutama dari kelompok bahasa-bahasa Solomonik Tenggara. Bahasa-bahasa Polinesia dituturkan di Rennell dan Bellona di selatan; Tikopia, Anuta, dan Fatutaka di ujung timur; Sikaiana di timur laut; dan Luaniua (Atol Ontong Java) di utara. Populasi imigran dari Kiribati (suku I-Kiribati) berbicara bahasa Gilbert. Bahasa-bahasa Solomon Tengah seperti Bilua, Lavukaleve, Savosavo, dan Touo merupakan rumpun independen dalam bahasa-bahasa Papua. Keanekaragaman linguistik ini mencerminkan sejarah migrasi dan interaksi budaya yang kompleks di kepulauan ini.

8.4. Agama

Agama mayoritas di Kepulauan Solomon adalah Kristen, yang dianut oleh sekitar 92% populasi. Denominasi Kristen utama adalah: Gereja Anglikan Melanesia (35%), Katolik Roma (19%), Gereja Injili Laut Selatan (17%), Gereja Bersatu (11%), dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (10%). Denominasi Kristen lainnya termasuk Saksi-Saksi Yehuwa, Gereja Kerasulan Baru (sekitar 80 gereja), dan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.

Sekitar 5% populasi menganut kepercayaan adat tradisional, yang seringkali dijalin dengan praktik Kristen. Sisa 3% menganut Islam atau Baháʼí. Menurut laporan terbaru, Islam dianut oleh sekitar 350 Muslim, termasuk anggota komunitas Islam Ahmadiyyah. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kepulauan Solomon.

8.5. Kesehatan

Kepulauan Solomon menghadapi berbagai tantangan kesehatan, termasuk tingginya angka penyakit menular dan meningkatnya beban penyakit tidak menular. Malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan; pada tahun 2018, terdapat 59.191 kasus malaria yang terkonfirmasi, dengan mayoritas disebabkan oleh Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Penyakit lain yang ditularkan melalui vektor seperti demam berdarah dengue dan virus Zika juga menjadi perhatian. Demam berdarah pertama kali dilaporkan di Honiara pada tahun 1982, dengan wabah signifikan pada tahun 2013 yang menyebabkan kematian pertama yang dilaporkan. Wabah virus Zika pertama tercatat pada tahun 2015. Sebuah studi skala kecil melaporkan prevalensi Chlamydia trachomatis sebesar 20% dari 296 wanita yang diperiksa.

Penyebab utama kematian pada tahun 2021, menurut WHO, adalah penyakit arteri koroner, diikuti oleh stroke dan diabetes melitus, menunjukkan pergeseran epidemiologi menuju penyakit tidak menular. Angka harapan hidup dan angka kematian bayi masih menunjukkan disparitas dibandingkan negara-negara maju. Aksesibilitas layanan medis, terutama di daerah pedesaan dan pulau-pulau terpencil, masih terbatas karena kurangnya fasilitas, tenaga kesehatan, dan infrastruktur transportasi. Upaya untuk mengatasi masalah kesehatan berfokus pada penguatan sistem kesehatan primer, pengendalian penyakit menular, promosi gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular, dan peningkatan akses layanan bagi kelompok rentan.

8.6. Pendidikan

Sistem pendidikan di Kepulauan Solomon menghadapi tantangan dalam hal akses, kualitas, dan relevansi. Pendidikan tidak diwajibkan, dan hanya sekitar 60% anak usia sekolah yang memiliki akses ke pendidikan dasar. Terdapat taman kanak-kanak di berbagai tempat, termasuk ibu kota, tetapi tidak gratis. Dari tahun 1990 hingga 1994, angka partisipasi kasar sekolah dasar meningkat dari 84,5% menjadi 96,6%. Tingkat kehadiran sekolah dasar tidak tersedia untuk Kepulauan Solomon pada tahun 2001. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah merencanakan untuk memperluas fasilitas pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi, namun tindakan ini terhambat oleh kurangnya pendanaan pemerintah dan koordinasi program yang buruk. Persentase anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pendidikan adalah 9,7% pada tahun 1998, turun dari 13,2% pada tahun 1990.

Tingkat pencapaian pendidikan laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Tingkat melek huruf penduduk dewasa mencapai 84,1% pada tahun 2015 (laki-laki 88,9%, perempuan 79,23%). Inisiatif Pengukuran Hak Asasi Manusia (HRMI) menemukan bahwa Kepulauan Solomon hanya memenuhi 70,1% dari apa yang seharusnya dipenuhi untuk hak atas pendidikan berdasarkan tingkat pendapatan negara tersebut. Untuk pendidikan dasar, negara ini mencapai 94,9% dari apa yang seharusnya mungkin berdasarkan sumber dayanya, tetapi hanya 45,4% untuk pendidikan menengah.

Lembaga pendidikan tinggi utama adalah Universitas Pasifik Selatan (USP), yang memiliki kampus di Guadalcanal dan melayani 12 negara kepulauan Pasifik. Tantangan pengembangan pendidikan meliputi kurangnya guru yang berkualitas, fasilitas yang tidak memadai, kurikulum yang relevan, dan biaya pendidikan yang tinggi bagi banyak keluarga. Fokus pada akses yang merata, terutama bagi anak perempuan, anak-anak di daerah terpencil, dan anak-anak penyandang disabilitas, sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia di negara ini.

8.7. Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kepulauan Solomon memiliki salah satu tingkat kekerasan dalam keluarga dan kekerasan seksual (FSV) tertinggi di dunia, dengan 64% perempuan berusia 15-49 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2011, "penyebab Kekerasan Berbasis Gender (KBG) beragam, tetapi utamanya berasal dari ketidaksetaraan gender dan manifestasinya." Laporan tersebut menyatakan bahwa di Kepulauan Solomon, KBG sebagian besar telah dinormalisasi: 73% laki-laki dan 73% perempuan percaya bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dibenarkan, terutama untuk perselingkuhan dan "ketidakpatuhan," seperti ketika perempuan "tidak memenuhi peran gender yang dipaksakan masyarakat." Misalnya, perempuan yang percaya bahwa mereka kadang-kadang bisa menolak seks empat kali lebih mungkin mengalami KBG dari pasangan intim. Laki-laki menyebutkan penerimaan kekerasan dan ketidaksetaraan gender sebagai dua alasan utama KBG, dan hampir semua dari mereka melaporkan memukul pasangan perempuan mereka sebagai "bentuk disiplin," yang menunjukkan bahwa perempuan dapat memperbaiki situasi dengan "[belajar] untuk mematuhi [mereka]."

Pendorong lain ketidaksetaraan gender di Kepulauan Solomon adalah praktik tradisional mahar. Meskipun adat istiadat tertentu bervariasi antar komunitas, membayar mahar dianggap mirip dengan hak milik, yang memberi laki-laki kepemilikan atas perempuan. Norma gender maskulinitas cenderung mendorong laki-laki untuk "mengendalikan" istri mereka, seringkali melalui kekerasan, sementara perempuan merasa bahwa mahar menghalangi mereka meninggalkan laki-laki. Laporan lain yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2013 melaporkan bahwa 64% perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah memiliki pasangan intim telah mengalami semacam kekerasan oleh pasangan. Pada tahun 2014, Kepulauan Solomon secara resmi meluncurkan Undang-Undang Perlindungan Keluarga 2014, yang bertujuan untuk membatasi kekerasan dalam rumah tangga di negara tersebut. Aspek hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, menjadi sangat krusial dalam upaya mengatasi masalah ini melalui perubahan kesadaran sosial, penegakan hukum yang lebih baik, dan penyediaan layanan dukungan bagi korban.

9. Budaya

Budaya Kepulauan Solomon sangat beragam, mencerminkan mosaik kelompok etnis, bahasa, dan tradisi yang tersebar di seluruh kepulauan. Budaya ini berakar kuat dalam tradisi Melanesia, dengan beberapa pengaruh Polinesia di pulau-pulau terluar.

9.1. Budaya Tradisional

Budaya Kepulauan Solomon sangat beragam di antara kelompok-kelompok yang tinggal di dalam arkipelago Kepulauan Solomon, yang terletak di Melanesia di Samudra Pasifik, dengan masyarakat yang dibedakan berdasarkan pulau, bahasa, topografi, dan geografi. Wilayah budaya ini mencakup negara-bangsa Kepulauan Solomon dan Pulau Bougainville, yang merupakan bagian dari Papua Nugini. Kepulauan Solomon mencakup beberapa masyarakat Polinesia yang terletak di luar wilayah utama pengaruh Polinesia, yang dikenal sebagai Segitiga Polinesia. Terdapat tujuh daerah kantong Polinesia di Kepulauan Solomon: Anuta, Bellona, Ontong Java, Rennell, Sikaiana, Tikopia, dan Vaeakau-Taumako.

Konsep budaya mayoritas seperti konsep Wantok yaitu orang-orang dengan bahasa yang sama yang merupakan kerabat sedarah menjadi bagian dari dukungan keluarga besar dan diharapkan untuk saling membantu, serta istilah Pijin Kastom untuk kepercayaan tradisional dan konsep kepemilikan tanah tradisional. Kastom merujuk pada adat istiadat, praktik, dan kepercayaan tradisional yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan spiritual. Ini mencakup sistem kepemilikan tanah komunal, struktur kepemimpinan tradisional (kepala suku), ritual, tarian, dan seni.

Uang kerang Malaita, yang diproduksi di Laguna Langa Langa, adalah mata uang tradisional yang digunakan di Malaita dan di seluruh Kepulauan Solomon. Uang tersebut terdiri dari cakram-cakram kerang kecil yang dipoles, dilubangi, dan dirangkai menjadi untaian. Uang kerang ini masih digunakan dalam transaksi penting seperti pembayaran mahar dan penyelesaian sengketa. Kerajinan tangan tradisional lainnya meliputi ukiran kayu yang rumit (seringkali menggambarkan roh atau motif totem), anyaman keranjang dan tikar, serta pembuatan perhiasan dari kerang dan bahan alami lainnya. Di Kepulauan Solomon, Tectus niloticus dipanen, yang secara tradisional dibuat menjadi barang-barang seperti kancing mutiara dan perhiasan.

Beberapa contoh kerajinan tangan menunjukkan keahlian dalam mengolah bahan alami.

Karya seni ini tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika tinggi.

Motif-motif yang digunakan seringkali memiliki makna budaya dan spiritual.