1. Gambaran Umum

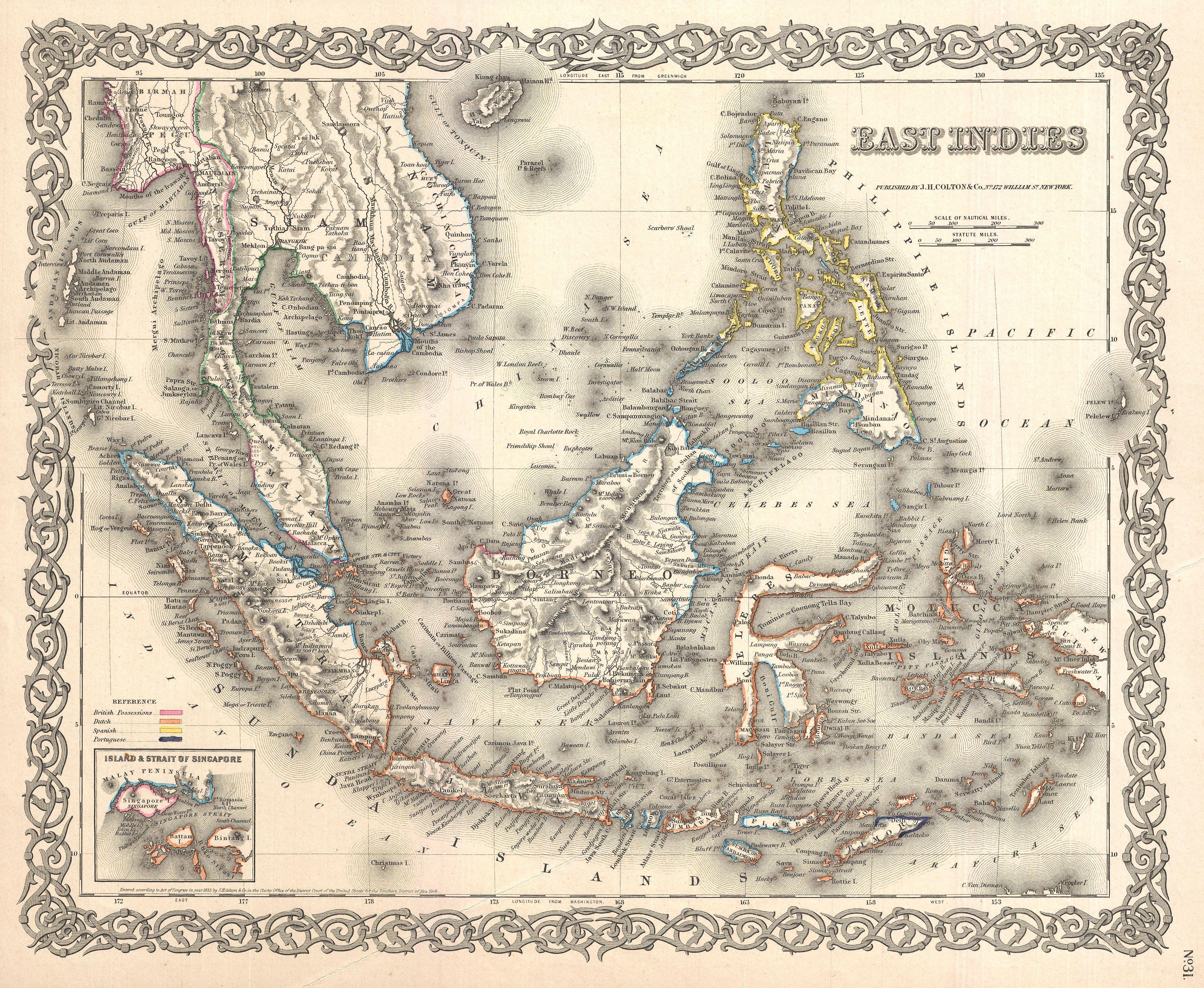

Indonesia, secara resmi Republik Indonesia (Republik IndonesiaBahasa Indonesia), adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di persimpangan Asia Tenggara dan Oseania, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau utama seperti Sumatra, Jawa, Sulawesi, serta sebagian Kalimantan dan Papua. Dengan luas wilayah daratan sekitar NaN Q km2, Indonesia merupakan negara terluas ke-14 di dunia. Populasinya mencapai lebih dari 280 juta jiwa, menjadikannya negara terpadat keempat di dunia dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar. Pulau Jawa, sebagai pulau terpadat di dunia, menjadi rumah bagi lebih dari separuh total penduduk negara ini. Ibu kota saat ini, Jakarta, merupakan salah satu kawasan perkotaan terpadat di dunia, meskipun rencana pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur sedang berlangsung.

Secara geografis, Indonesia berbagi perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Pulau Papua, dan Timor Leste di Pulau Timor. Perbatasan lautnya bersinggungan dengan Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, dan India. Meskipun memiliki populasi besar dan wilayah padat penduduk, Indonesia juga dianugerahi bentangan alam liar yang luas yang mendukung salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, mencerminkan kekayaan alam yang luar biasa namun juga tantangan dalam konservasi.

Sejarah Indonesia ditandai oleh jalur perdagangan maritim yang ramai sejak abad ke-7, dengan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang mengembangkan pengaruh Hindu-Buddha. Kedatangan Islam kemudian mengubah lanskap keagamaan, diikuti oleh era kolonialisme Eropa, terutama oleh Belanda, selama sekitar tiga setengah abad. Perjuangan panjang mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sejak itu, Indonesia telah melalui berbagai fase pembangunan, tantangan separatisme, masalah korupsi, bencana alam, serta proses demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perspektif kiri-tengah dan liberalisme sosial menekankan pentingnya keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pemerataan pembangunan sebagai bagian integral dari narasi nasional.

Indonesia adalah negara republik presidensial dengan parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Negara ini terdiri dari 38 provinsi, sembilan di antaranya memiliki status otonomi khusus. Masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan kelompok etnis dan bahasa, dengan suku Jawa sebagai kelompok terbesar. Identitas nasional disatukan di bawah semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu), yang mencerminkan pluralisme budaya dan agama, serta sejarah perlawanan terhadap kolonialisme. Sebagai negara industri baru, ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) nominal maupun paritas daya beli (PPP). Indonesia memainkan peran sebagai kekuatan menengah dalam urusan global dan merupakan anggota berbagai organisasi multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, G20, BRICS, serta anggota pendiri Gerakan Non-Blok, ASEAN, KTT Asia Timur, APEC, dan Organisasi Kerja Sama Islam.

2. Etimologi

Nama "Indonesia" berasal dari dua kata bahasa Yunani Kuno: IndosBahasa Yunani Kuno (Sistem Penyalinan Latin) (ἸνδόςBahasa Yunani Kuno) yang berarti "India" atau merujuk pada Sungai Indus, dan nesosBahasa Yunani Kuno (νῆσοςBahasa Yunani Kuno) yang berarti "pulau". Jadi, secara harfiah, "Indonesia" berarti "Kepulauan India". Nama ini muncul pada abad ke-19, jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia merdeka.

Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog Inggris, mengusulkan istilah Indunesians - dan pilihannya yang lain, Malayunesians - untuk menyebut penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Dalam publikasi yang sama, salah seorang muridnya, James Richardson Logan, menggunakan istilah Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan India.

Meskipun demikian, para akademisi Belanda yang menulis dalam publikasi-publikasi di Hindia Belanda pada saat itu enggan menggunakan istilah Indonesia. Mereka lebih memilih istilah-istilah seperti Kepulauan Melayu (Maleische ArchipelBahasa Belanda), Hindia Belanda (Nederlandsch Oost IndiëBahasa Belanda), atau secara populer disebut IndiëBahasa Belanda saja, Timur (de OostBahasa Belanda), dan bahkan InsulindeBahasa Belanda (istilah yang diperkenalkan pada tahun 1860 oleh Multatuli dalam novelnya Max Havelaar).

Setelah tahun 1900, istilah Indonesia menjadi lebih umum digunakan dalam lingkaran akademik di luar Belanda. Kelompok-kelompok nasionalis pribumi kemudian mengadopsi nama ini sebagai ekspresi politik untuk identitas kebangsaan mereka. Adolf Bastian dari Universitas Berlin turut mempopulerkan nama ini melalui bukunya yang berjudul Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884-1894italic=yesBahasa Jerman (Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu, 1884-1894). Tokoh pribumi pertama yang tercatat menggunakan nama "Indonesia" dalam konteks politik adalah Ki Hadjar Dewantara (Suwardi Suryaningrat). Pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers di Belanda dengan nama Indonesisch Pers-bureauBahasa Belanda (Biro Pers Indonesia). Sejak saat itu, penggunaan nama "Indonesia" semakin meluas di kalangan pejuang kemerdekaan dan menjadi identitas bagi bangsa yang kemudian memproklamasikan kemerdekaannya.

3. Sejarah

Sejarah Indonesia mencakup periode prasejarah dengan penemuan manusia purba, diikuti era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan kesultanan Islam yang membentuk peradaban awal. Selanjutnya, Indonesia mengalami masa kolonialisme Belanda yang panjang, pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, hingga perjuangan mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Pasca kemerdekaan, Indonesia melalui berbagai fase pembangunan politik dan ekonomi, termasuk era Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi yang berlangsung hingga kini.

3.1. Periode prasejarah

Bukti keberadaan manusia purba di kepulauan Indonesia telah ditemukan melalui berbagai fosil. Homo erectus, yang dikenal sebagai "Manusia Jawa", menghuni wilayah ini antara 2 juta hingga 500.000 tahun Sebelum Masehi (SM). Fosil-fosil Homo floresiensis, atau "Manusia Flores", yang ditemukan di Pulau Flores, diperkirakan berasal dari periode 700.000 hingga 60.000 SM. Sementara itu, Homo sapiens atau manusia modern, tiba di kepulauan ini sekitar 43.000 SM.

Penemuan lukisan gua tertua di dunia di Sulawesi dan Kalimantan (Borneo), yang berasal dari 40.000 hingga 60.000 tahun lalu, menunjukkan adanya aktivitas budaya dan artistik yang sangat dini. Salah satu contohnya adalah lukisan figuratif banteng di gua Lubang Jeriji Saléh. Selain itu, situs-situs megalitikum seperti Gunung Padang di Jawa Barat, Lore Lindu di Sulawesi, serta situs-situs di Nias dan Sumba di Sumatra, mencerminkan adanya permukiman awal dan praktik-praktik seremonial kuno.

Sekitar tahun 2000 SM, gelombang migrasi bangsa Austronesia dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Taiwan mulai tiba di Asia Tenggara. Mereka secara bertahap menyebar ke arah timur, mendesak populasi asli Melanesia ke wilayah timur jauh kepulauan. Bangsa Austronesia ini kemudian menjadi mayoritas dari populasi modern Indonesia. Kondisi pertanian yang mendukung dan kemajuan teknologi, seperti sistem persawahan basah untuk budidaya padi yang berkembang pada abad ke-8 SM, memungkinkan tumbuhnya desa-desa dan kemudian kerajaan-kerajaan kecil pada abad pertama Masehi.

Lokasi strategis kepulauan Indonesia mendorong perdagangan antar pulau maupun internasional dengan peradaban-peradaban dari anak benua India dan Tiongkok daratan. Interaksi ini sangat mempengaruhi sejarah dan budaya Indonesia. Pertukaran budaya ini tidak hanya terbatas pada barang dagangan, tetapi juga gagasan, agama, dan sistem sosial, yang kemudian membentuk dasar bagi perkembangan kerajaan-kerajaan besar di masa berikutnya.

3.2. Kerajaan kuno dan abad pertengahan

Periode ini menyaksikan jatuh bangunnya berbagai kerajaan yang berkembang pesat di tengah pengaruh budaya Hindu-Buddha yang datang dari India, serta proses penyebaran agama Islam yang kemudian mengubah lanskap keagamaan dan politik di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya meninggalkan warisan fisik berupa candi dan artefak, tetapi juga sistem sosial, hukum, dan seni yang terus mempengaruhi peradaban Indonesia.

3.2.1. Era Kerajaan Hindu-Buddha

Pada abad ke-7 Masehi, kerajaan maritim Sriwijaya yang berpusat di Sumatra berkembang pesat melalui perdagangan dan pengaruh Hindu-Buddha. Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Jaringan perdagangannya meluas hingga ke Tiongkok dan India.

Antara abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, di Pulau Jawa, muncul dan runtuhnya dinasti-dinasti besar seperti Wangsa Sailendra (Buddha) dan Mataram Kuno (Hindu). Wangsa Sailendra meninggalkan warisan monumental berupa Candi Borobudur, sebuah mahakarya arsitektur Buddha terbesar di dunia. Sementara itu, Kerajaan Mataram Kuno yang bercorak Hindu membangun Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah. Kedua candi ini mencerminkan puncak pencapaian seni dan arsitektur pada masanya, serta menunjukkan adanya toleransi dan koeksistensi antaragama.

Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha didirikan di Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal, Gajah Mada, Majapahit berhasil mendominasi sebagian besar wilayah kepulauan Nusantara. Masa ini sering disebut sebagai "Zaman Keemasan" dalam sejarah Indonesia karena stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan perkembangan seni serta sastra. Sumpah Palapa Gajah Mada, yang berikrar untuk menyatukan Nusantara, menjadi simbol persatuan yang terus dikenang. Warisan budaya Majapahit, termasuk sistem hukum dan administrasi, serta karya sastra seperti Kakawin Nagarakretagama dan Kakawin Sutasoma (yang memuat frasa Bhinneka Tunggal Ika), memberikan kontribusi penting bagi pembentukan identitas Indonesia.

3.2.2. Era Kesultanan Islam

Agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Hadramaut. Proses penyebaran Islam berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan kegiatan dakwah oleh para ulama dan sufi. Di Sumatra Utara, terutama di wilayah Samudera Pasai, Islam pertama kali berkembang pesat.

Seiring dengan melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit, kesultanan-kesultanan Islam mulai bermunculan dan mengambil alih peran politik dan ekonomi di berbagai wilayah. Di Jawa, Kesultanan Demak menjadi kesultanan Islam pertama yang kuat, diikuti oleh Kesultanan Pajang dan kemudian Kesultanan Mataram Islam. Para Walisongo (sembilan wali) memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan pendekatan budaya yang akomodatif, mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal.

Di wilayah lain, muncul kesultanan-kesultanan besar seperti Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah penting sebelum ditaklukkan Portugis. Kesultanan Aceh di ujung utara Sumatra tumbuh menjadi kekuatan maritim dan perdagangan yang dominan, bahkan mampu melawan pengaruh Eropa selama berabad-abad. Kesultanan-kesultanan lain seperti Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku menguasai perdagangan cengkih dan pala. Islam di Indonesia berkembang dengan karakteristik yang unik, memadukan ajaran inti Islam dengan unsur-unsur budaya lokal yang sudah ada sebelumnya, menciptakan bentuk Islam yang sinkretis dan toleran di banyak wilayah.

3.2.3. Kedatangan bangsa Eropa dan aktivitas kolonial awal

Pada awal abad ke-16, bangsa Eropa mulai berdatangan ke kepulauan Nusantara, didorong oleh keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan seperti cengkih, pala, dan lada. Portugis adalah salah satu kekuatan Eropa pertama yang mencapai wilayah ini. Pada tahun 1511, Afonso de Albuquerque memimpin ekspedisi Portugis yang berhasil menaklukkan Kesultanan Malaka, sebuah pelabuhan dagang strategis. Dari Malaka, Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrão melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai "Kepulauan Rempah-Rempah", dan mendirikan pangkalan dagang serta benteng di sana pada tahun 1512.

Kedatangan Portugis segera diikuti oleh bangsa Eropa lainnya, seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mereka bersaing ketat untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Belanda, melalui Perusahaan Hindia Timur Belanda (Verenigde Oostindische CompagnieBahasa Belanda, VOC) yang didirikan pada tahun 1602, secara bertahap menjadi kekuatan dominan di Nusantara. VOC menggunakan kekuatan militer dan strategi politik adu domba (devide et impera) untuk mengalahkan pesaing Eropa lainnya serta menundukkan penguasa-penguasa lokal.

VOC mendirikan pusat administrasinya di Batavia (sekarang Jakarta) setelah merebut Jayakarta pada tahun 1619. Aktivitas kolonial awal ini ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam, monopoli perdagangan yang merugikan pedagang lokal, dan intervensi dalam urusan politik kerajaan-kerajaan pribumi. Proses pembentukan pangkalan-pangkalan kolonial ini menjadi awal dari periode penjajahan yang panjang dan berdampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat di kepulauan Indonesia.

3.3. Era kolonial Belanda

Proses pendudukan Belanda di Indonesia berlangsung secara bertahap namun masif, ditandai dengan kebijakan kolonial yang eksploitatif dan perlawanan gigih dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Era ini secara signifikan membentuk lanskap politik, ekonomi, dan sosial Indonesia modern.

3.3.1. Pemerintahan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC)

Perusahaan Hindia Timur Belanda (Verenigde Oostindische CompagnieBahasa Belanda, VOC), didirikan pada tahun 1602, merupakan sebuah kongsi dagang yang diberikan hak istimewa (oktroi) oleh pemerintah Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di Asia, termasuk di kepulauan Nusantara. Latar belakang pendirian VOC adalah untuk mengkonsolidasikan upaya perdagangan Belanda, menghindari persaingan internal antar pedagang Belanda, dan bersaing lebih efektif dengan kekuatan dagang Eropa lainnya seperti Portugis dan Inggris.

VOC dengan cepat membangun kekuasaannya di Nusantara. Aktivitas utamanya berpusat pada monopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada, yang pada saat itu sangat bernilai tinggi di pasar Eropa. Untuk mencapai tujuannya, VOC tidak segan menggunakan kekerasan, membangun benteng-benteng, dan melakukan intervensi politik dalam urusan kerajaan-kerajaan lokal. Mereka sering memanfaatkan konflik antar penguasa pribumi melalui politik adu domba (divide et impera) untuk memperkuat posisi mereka. Jan Pieterszoon Coen, salah satu Gubernur Jenderal VOC yang terkenal, memindahkan pusat administrasi VOC ke Batavia (Jayakarta) pada tahun 1619 setelah menaklukkan kota tersebut.

Sistem pemerintahan kolonial VOC bersifat eksploitatif. Mereka menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat pribumi, seperti penyerahan wajib hasil bumi (Verplichte Leveranties) dan Hak Ekstirpasi (hak untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah di luar wilayah monopoli VOC untuk menjaga harga tetap tinggi). Praktik-praktik ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi sebagian besar penduduk lokal.

Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, termasuk korupsi yang merajalela di kalangan pegawainya, biaya perang yang mahal untuk menumpas perlawanan lokal, persaingan dengan Inggris, dan perubahan tren perdagangan global. Utang perusahaan yang menumpuk akhirnya menyebabkan VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. Seluruh aset dan wilayah kekuasaan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda, menandai dimulainya era pemerintahan langsung Belanda di Hindia Belanda. Pembubaran VOC ini juga menunjukkan kegagalan model korporasi negara yang terlalu berkuasa dan tidak akuntabel, sebuah pelajaran penting dalam sejarah pemerintahan.

3.3.2. Pemerintahan langsung Belanda dan perluasan kolonial

Setelah pembubaran VOC pada akhir abad ke-18, kepulauan Indonesia secara resmi menjadi jajahan Kerajaan Belanda, yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pemerintahan langsung dan melanjutkan kebijakan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja untuk kepentingan ekonomi Belanda. Salah satu kebijakan yang paling terkenal dan berdampak buruk adalah Sistem Tanam Paksa (CultuurstelselBahasa Belanda), yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mulai tahun 1830. Sistem ini mewajibkan petani pribumi untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka, atau bekerja di perkebunan milik pemerintah. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat rendah atau bahkan tanpa bayaran. Sistem Tanam Paksa berhasil mendatangkan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi menyebabkan penderitaan hebat bagi rakyat Indonesia, termasuk kelaparan dan kemiskinan yang meluas. Kebijakan ini menjadi simbol penindasan kolonial dan memicu kritik keras baik di Hindia Belanda maupun di Belanda sendiri.

Selama abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda juga gencar melakukan perluasan wilayah jajahan di seluruh Nusantara. Proses ini seringkali melibatkan peperangan brutal melawan kerajaan-kerajaan dan masyarakat lokal yang menolak tunduk. Beberapa perang besar yang terjadi antara lain:

- Perang Padri** (1803-1838) di Sumatra Barat, yang awalnya merupakan konflik internal antara kaum Adat dan kaum Padri (kelompok reformis Islam), namun kemudian Belanda terlibat dan akhirnya menguasai wilayah Minangkabau.

- Perang Jawa** atau Perang Diponegoro (1825-1830), dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Perang ini merupakan perlawanan besar terhadap Belanda di Jawa dan memakan banyak korban jiwa serta biaya besar bagi pihak Belanda sebelum akhirnya Diponegoro ditangkap dan diasingkan.

- Perang Aceh** (1873-1904, meskipun perlawanan sporadis berlanjut hingga awal abad ke-20), merupakan salah satu perang kolonial terpanjang dan paling berdarah. Kesultanan Aceh memberikan perlawanan yang gigih terhadap upaya penaklukan Belanda, yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien.

Melalui perang-perang ini dan berbagai ekspedisi militer lainnya, Belanda secara bertahap berhasil menguasai hampir seluruh wilayah yang kini menjadi Indonesia pada awal abad ke-20. Perluasan kolonial ini tidak hanya bertujuan untuk menguasai sumber daya alam, tetapi juga untuk menegaskan dominasi politik Belanda di kawasan tersebut. Dampak dari pemerintahan langsung dan perluasan kolonial ini sangat mendalam, menciptakan struktur sosial-ekonomi yang timpang dan memicu tumbuhnya benih-benih perlawanan nasional di kemudian hari. Penindasan dan eksploitasi yang terjadi selama periode ini menjadi latar belakang penting bagi munculnya gerakan kemerdekaan Indonesia.

3.3.3. Gerakan nasional dan tumbuhnya kesadaran kemerdekaan

Memasuki awal abad ke-20, berbagai faktor memicu lahirnya kesadaran nasional dan gerakan kemerdekaan di Indonesia. Kebijakan Politik Etis (Ethische PolitiekBahasa Belanda) yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sejak 1901, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan melalui edukasi, irigasi, dan emigrasi, secara tidak langsung justru melahirkan kaum terpelajar pribumi yang kemudian menjadi motor penggerak nasionalisme. Pendidikan gaya Barat membuka wawasan mereka terhadap ide-ide demokrasi, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri.

Organisasi-organisasi modern pertama yang bersifat nasionalis mulai bermunculan. **Budi Utomo**, didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa kedokteran STOVIA di Batavia, dianggap sebagai tonggak awal pergerakan nasional. Meskipun pada awalnya fokus pada peningkatan pendidikan dan kebudayaan Jawa, Budi Utomo membangkitkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kemajuan bangsa.

Selanjutnya, muncul **Sarekat Islam** (awalnya Sarekat Dagang Islam, didirikan 1905, kemudian menjadi Sarekat Islam pada 1912 di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto). Sarekat Islam dengan cepat berkembang menjadi organisasi massa terbesar dengan anggota dari berbagai lapisan masyarakat. Awalnya bertujuan untuk memajukan perdagangan pribumi dan menyebarkan ajaran Islam, Sarekat Islam kemudian juga menyuarakan tuntutan-tuntutan politik dan sosial yang lebih radikal, termasuk kritik terhadap pemerintahan kolonial.

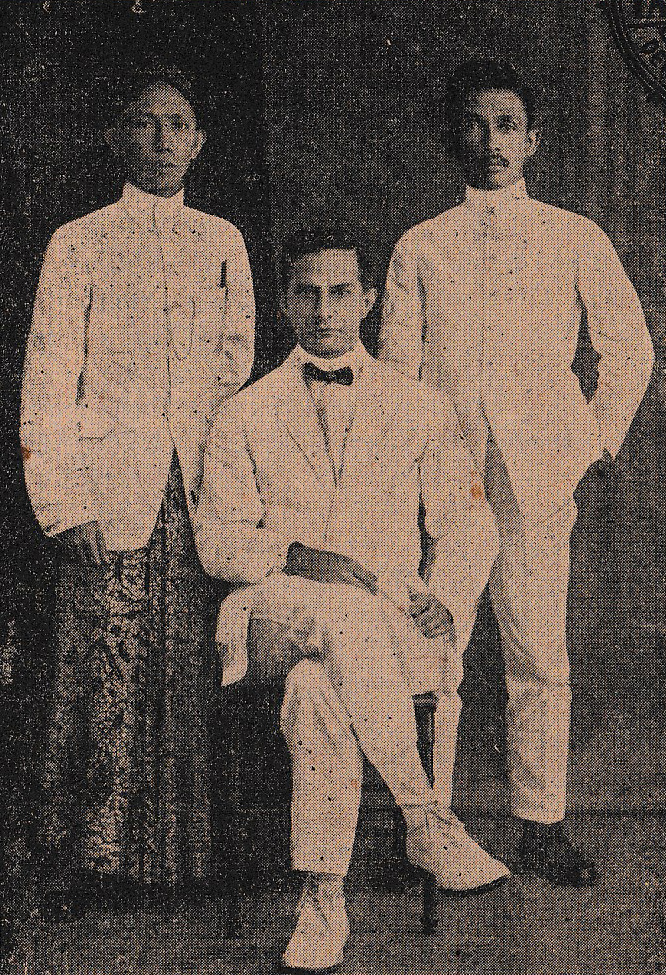

Organisasi lain yang berpengaruh adalah **Indische Partij**, didirikan pada tahun 1912 oleh "Tiga Serangkai" - Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Indische Partij secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia dan kesetaraan bagi semua penduduk Hindia Belanda, tanpa memandang ras. Meskipun organisasi ini berumur pendek karena segera dibubarkan oleh pemerintah kolonial dan para pemimpinnya diasingkan, gagasannya tentang persatuan nasional dan kemerdekaan sangat berpengaruh.

Gerakan perempuan juga mulai bangkit, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Kartini dan Dewi Sartika yang memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan.

Puncak dari tumbuhnya kesadaran nasional pada periode ini adalah **Sumpah Pemuda** yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Para pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, dan lainnya, bersatu dan mengikrarkan tiga cita-cita: satu tanah air (Indonesia), satu bangsa (Indonesia), dan satu bahasa persatuan (Bahasa Indonesia). Sumpah Pemuda menjadi momen krusial yang memperteguh identitas nasional Indonesia dan semangat persatuan untuk mencapai kemerdekaan.

Meskipun pemerintah kolonial Belanda seringkali menindak keras gerakan-gerakan nasionalis ini dengan melakukan penangkapan, pembuangan, dan pembubaran organisasi, semangat kemerdekaan terus tumbuh dan mengakar di kalangan rakyat Indonesia, mempersiapkan landasan bagi perjuangan yang lebih besar di masa mendatang.

3.4. Masa pendudukan Jepang

Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II (1942-1945) terkait erat dengan ambisi ekspansi Kekaisaran Jepang di Asia Timur Raya dan kebutuhan akan sumber daya alam untuk perang. Setelah serangan ke Pearl Harbor pada Desember 1941, Jepang dengan cepat melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Pada awal 1942, pasukan Jepang berhasil mengalahkan pasukan Sekutu dan menduduki seluruh wilayah Hindia Belanda.

Pemerintahan militer Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak signifikan. Awalnya, kedatangan Jepang disambut oleh sebagian rakyat Indonesia yang melihatnya sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Jepang juga melakukan propaganda dengan slogan "Asia untuk bangsa Asia" dan membentuk organisasi seperti Gerakan Tiga A (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia) serta Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur untuk memobilisasi dukungan rakyat.

Namun, kenyataan pendudukan Jepang jauh dari harapan. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan perang mereka. Tenaga kerja pribumi dipaksa bekerja dalam kondisi berat sebagai romusha (pekerja paksa) untuk membangun infrastruktur perang seperti jalan, jembatan, dan lapangan terbang. Banyak romusha yang meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan perlakuan kejam. Selain itu, perempuan Indonesia juga menjadi korban kekerasan seksual sebagai jugun ianfu (wanita penghibur) bagi tentara Jepang. Kebijakan ini menimbulkan penderitaan mendalam dan trauma bagi rakyat Indonesia, menunjukkan sisi brutal dari pendudukan militer.

Meskipun demikian, masa pendudukan Jepang juga memberikan dampak yang tidak terduga terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Jepang membubarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ada sebelumnya, tetapi juga membentuk organisasi-organisasi baru yang bertujuan untuk mendukung upaya perang mereka. Jepang melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam organisasi militer seperti Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho (pasukan pembantu tentara Jepang). Pelatihan militer ini, meskipun bertujuan untuk kepentingan Jepang, secara tidak langsung memberikan bekal keterampilan militer kepada para pemuda Indonesia yang kemudian berperan penting dalam perang kemerdekaan melawan Belanda.

Jepang juga menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi dan bahasa media massa. Hal ini turut memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menjelang akhir perang, ketika posisi Jepang semakin terdesak, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk mempersiapkan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Meskipun janji ini lebih bersifat taktis untuk mempertahankan dukungan rakyat, proses ini memberikan ruang bagi para pemimpin nasionalis untuk merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 menciptakan kevakuman kekuasaan yang dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, meskipun masa pendudukan Jepang penuh dengan penderitaan dan eksploitasi, periode ini secara paradoksal juga mempercepat proses menuju kemerdekaan Indonesia.

3.5. Perang Kemerdekaan dan pendirian negara

Periode ini mencakup serangkaian peristiwa krusial mulai dari proklamasi kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, perjuangan bersenjata dan diplomatik dalam perang kemerdekaan melawan upaya Belanda untuk kembali menjajah, hingga akhirnya pengakuan kedaulatan internasional dan pembentukan Republik Indonesia.

3.5.1. Proklamasi Kemerdekaan dan revolusi

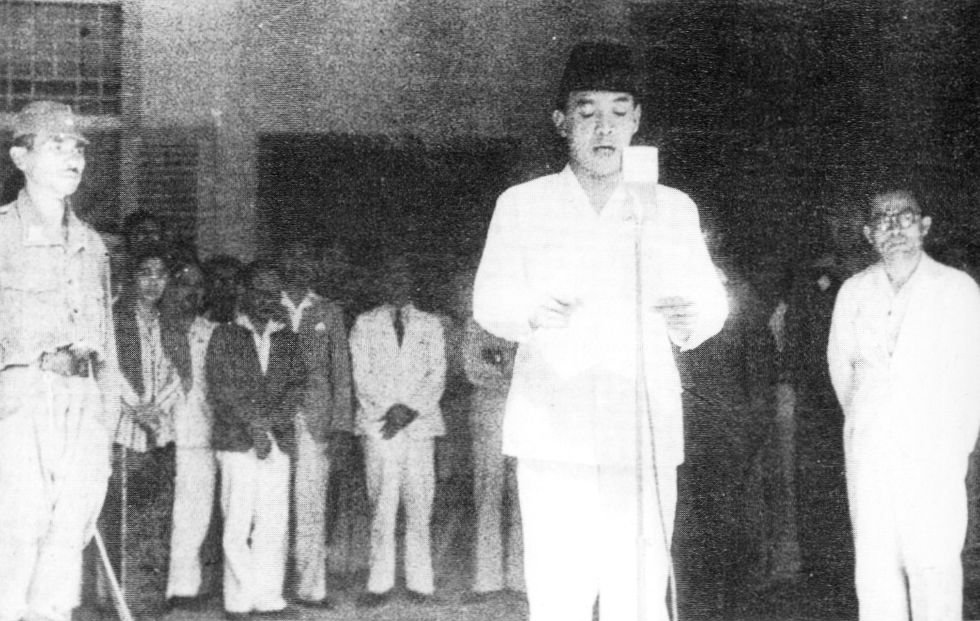

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kevakuman kekuasaan (vacuum of power) di Indonesia. Para pemuda pejuang, terutama dari kelompok Menteng 31, mendesak Sukarno dan Mohammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, lepas dari pengaruh Jepang. Setelah melalui Peristiwa Rengasdengklok, di mana Sukarno dan Hatta "diamankan" oleh para pemuda ke Rengasdengklok untuk meyakinkan mereka, naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada malam tanggal 16 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, Sukarno, didampingi Mohammad Hatta, membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Berita proklamasi segera disebarluaskan melalui radio dan kurir ke seluruh penjuru Indonesia dan dunia.

Namun, kemerdekaan Indonesia tidak serta merta diakui oleh Belanda, yang ingin kembali menguasai bekas jajahannya. Pasukan Sekutu, terutama Inggris, yang bertugas melucuti tentara Jepang dan memulihkan ketertiban, mendarat di Indonesia. Kedatangan mereka seringkali diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA), yang merupakan pemerintahan sipil Hindia Belanda. Hal ini memicu kemarahan rakyat Indonesia dan perlawanan bersenjata di berbagai daerah.

Periode ini dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949), yang ditandai dengan pertempuran-pertempuran heroik seperti Pertempuran Surabaya (10 November 1945), Palagan Ambarawa, Pertempuran Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Rakyat Indonesia, dengan semangat kemerdekaan yang menyala-nyala, melakukan perlawanan sengit terhadap upaya rekolonisasi Belanda. Perjuangan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran fisik, tetapi juga melalui jalur diplomasi di forum internasional untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk, dengan Sukarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden, terus berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Periode revolusi ini menunjukkan tekad kuat bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan menolak segala bentuk penjajahan.

3.5.2. Awal Republik (Periode Republik Indonesia Serikat)

Setelah periode perang kemerdekaan yang sengit, tekanan internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949, adalah kesepakatan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Belanda secara resmi mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949, kecuali atas wilayah Irian Barat (Papua Barat) yang statusnya akan dirundingkan lebih lanjut.

RIS adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia (yang meliputi sebagian besar Jawa dan Sumatra) serta negara-negara boneka yang dibentuk oleh Belanda seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, dan lain-lain. Sukarno diangkat sebagai Presiden RIS, sementara Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS. Undang-Undang Dasar RIS menjadi konstitusi negara federal ini.

Namun, bentuk negara federal ini tidak sesuai dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan negara kesatuan sebagaimana dicita-citakan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Banyak negara bagian bentukan Belanda dianggap sebagai upaya untuk memecah belah persatuan nasional. Akibatnya, muncul gerakan-gerakan di berbagai negara bagian yang menuntut pembubaran RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tekanan dari rakyat dan berbagai demonstrasi membuat negara-negara bagian RIS satu per satu membubarkan diri dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Proses ini berlangsung cepat, dan pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan peringatan lima tahun proklamasi kemerdekaan, Presiden Sukarno secara resmi membubarkan Republik Indonesia Serikat dan memproklamasikan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) kemudian diberlakukan sebagai konstitusi negara kesatuan. Periode RIS, meskipun singkat, menjadi babak penting dalam sejarah transisi Indonesia menuju bentuk negara yang lebih stabil dan sesuai dengan kehendak rakyat.

3.6. Sejarah modern pasca kemerdekaan

Setelah kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, Indonesia memasuki periode sejarah modern yang penuh dengan dinamika politik, tantangan ekonomi, dan transformasi sosial. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa ini, serta dampaknya terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, menjadi fokus penting dalam analisis dari perspektif kiri-tengah/liberalisme sosial.

3.6.1. Era Sukarno (Demokrasi Terpimpin)

Setelah periode demokrasi parlementer (1950-1959) yang ditandai ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet dan pemberontakan daerah, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Sukarno berupaya menyatukan kekuatan politik utama melalui konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).

Di kancah internasional, Indonesia di bawah Sukarno memainkan peran aktif dalam Gerakan Non-Blok, menjadi salah satu pendirinya dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang menyuarakan solidaritas negara-negara baru merdeka melawan kolonialisme dan imperialisme. Kebijakan luar negeri Indonesia bersifat anti-imperialis dan anti-kolonialis, yang tercermin dalam konfrontasi dengan Malaysia (dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris) dan kampanye pembebasan Papua Barat (Irian Barat) dari Belanda.

Secara ekonomi, periode Demokrasi Terpimpin menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan ekonomi yang cenderung sosialis dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tidak berhasil mengatasi inflasi tinggi dan kesulitan ekonomi.

Peristiwa penting yang mengakhiri era ini adalah Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, sebuah upaya kudeta yang gagal yang dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa ini memicu pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI serta kelompok-kelompok yang dituduh berafiliasi dengannya, yang menewaskan ratusan ribu hingga jutaan orang. Kekerasan ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Akibatnya, PKI dihancurkan, dan kekuasaan Sukarno secara bertahap dialihkan kepada Jenderal Suharto.

Dari perspektif demokrasi dan hak asasi manusia, era Demokrasi Terpimpin menunjukkan kemunduran. Kekuasaan yang terpusat pada presiden, pembatasan kebebasan pers dan politik, serta terjadinya kekerasan massal pasca-G30S menjadi catatan kelam. Penilaian domestik dan internasional seringkali menyoroti defisit demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi, khususnya terkait pembantaian 1965-1966 yang hingga kini masih menjadi isu sensitif dan belum terselesaikan secara adil.

3.6.2. Era Suharto (Orde Baru)

Setelah peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 dan peralihan kekuasaan dari Sukarno, Jenderal Suharto secara resmi menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1968, menandai dimulainya era yang disebut Orde Baru. Rezim ini berkuasa selama lebih dari tiga dekade (1966-1998) dan membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik, ekonomi, dan sosial Indonesia, namun juga diwarnai oleh represi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kebijakan utama Orde Baru adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dengan dukungan dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Suharto memprioritaskan pembangunan ekonomi melalui serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Fokusnya adalah pada pertanian (swasembada beras), industrialisasi, dan penarikan investasi asing. Hasilnya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade, yang sering disebut sebagai "keajaiban ekonomi Orde Baru". Infrastruktur berkembang, tingkat kemiskinan menurun, dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan meningkat.

Namun, stabilitas politik dicapai melalui cara-cara yang represif. Kebebasan pers dibatasi, aktivitas politik diawasi ketat, dan oposisi dibungkam. Militer (ABRI, sekarang TNI) memainkan peran dominan dalam politik melalui konsep Dwifungsi ABRI. Partai politik dibatasi hanya tiga: Golkar (partai penguasa), Partai Persatuan Pembangunan (PPP, fusi partai-partai Islam), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI, fusi partai-partai nasionalis dan non-Islam). Pemilihan umum diadakan secara teratur, tetapi hasilnya selalu dimenangkan oleh Golkar dan Suharto terpilih kembali sebagai presiden tanpa oposisi yang berarti.

Salah satu peristiwa penting dan kontroversial selama era Orde Baru adalah invasi dan pendudukan Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada tahun 1975. Pendudukan ini berlangsung selama 24 tahun dan diwarnai oleh kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan jatuhnya banyak korban jiwa di kalangan rakyat Timor Timur. Dunia internasional mengecam tindakan Indonesia ini, meskipun beberapa negara Barat awalnya memberikan dukungan diam-diam karena kekhawatiran akan penyebaran komunisme.

Isu hak asasi manusia menjadi catatan kelam Orde Baru. Selain kasus Timor Timur, terjadi berbagai pelanggaran HAM seperti pembunuhan massal pasca-G30S yang berlanjut di awal Orde Baru, Peristiwa Tanjung Priok (1984), Peristiwa Talangsari (1989), dan penindasan terhadap aktivis pro-demokrasi serta kelompok minoritas. Demokrasi dikebiri, dan partisipasi politik rakyat sangat terbatas. Masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela di kalangan pejabat dan keluarga Suharto, yang menggerogoti sendi-sendi ekonomi dan menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat.

Kritik dan evaluasi, baik dari dalam negeri maupun internasional, semakin menguat menjelang akhir 1990-an. Krisis finansial Asia 1997 yang menghantam Indonesia dengan parah mempercepat keruntuhan rezim Orde Baru. Demonstrasi mahasiswa besar-besaran dan kerusuhan sosial pada Mei 1998 akhirnya memaksa Suharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, mengakhiri lebih dari tiga dekade kekuasaannya. Era Orde Baru meninggalkan warisan pembangunan ekonomi yang signifikan, tetapi juga luka mendalam akibat represi politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, serta praktik korupsi yang masif.

3.6.3. Era Reformasi dan setelahnya

Jatuhnya rezim Orde Baru Suharto pada Mei 1998, yang dipicu oleh krisis finansial Asia 1997 dan demonstrasi mahasiswa besar-besaran, menandai dimulainya Era Reformasi di Indonesia. Periode ini membawa gelombang demokratisasi dan perubahan signifikan dalam lanskap politik, sosial, dan ekonomi negara.

Proses demokratisasi dimulai dengan reformasi politik utama. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak empat kali (1999-2002), yang menghasilkan perubahan mendasar seperti pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode, pemilihan presiden secara langsung, penguatan peran DPR dan pembentukan DPD, serta pendirian Mahkamah Konstitusi. Kebebasan pers berkembang pesat, dan partai-partai politik baru bermunculan, menciptakan sistem multipartai yang lebih dinamis.

Upaya mengatasi krisis ekonomi menjadi prioritas utama. Pemerintah melakukan reformasi sektor keuangan, restrukturisasi utang, dan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF. Meskipun proses pemulihan ekonomi berjalan lambat dan penuh tantangan, Indonesia secara bertahap berhasil keluar dari krisis.

Salah satu kebijakan penting di era Reformasi adalah desentralisasi atau otonomi daerah. Kewenangan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengelola urusan mereka sendiri, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan. Namun, desentralisasi juga memunculkan tantangan baru seperti korupsi di tingkat daerah dan ketimpangan antar daerah.

Meskipun demokrasi berkembang, Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Isu hak asasi manusia yang berkelanjutan menjadi sorotan, termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (seperti tragedi 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok, kasus Semanggi, dll.) yang belum tuntas. Situasi hak asasi manusia di Papua juga terus menjadi perhatian internasional, dengan tuntutan penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Upaya penyelesaian konflik sosial juga dilakukan, seperti perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh. Namun, konflik komunal dan intoleransi berbasis agama atau etnis masih sesekali terjadi di beberapa wilayah.

Perkembangan demokrasi di Indonesia di era Reformasi dianggap sebagai salah satu yang paling signifikan di Asia. Pemilihan umum (presiden, legislatif, dan kepala daerah) telah diselenggarakan secara reguler dan relatif damai. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, polarisasi politik, dan penyebaran berita bohong (hoaks) masih mewarnai lanskap demokrasi Indonesia hingga saat ini. Upaya untuk memperkuat institusi demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia terus menjadi agenda penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil.

4. Geografi

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di Asia Tenggara dan Oseania, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayahnya membentang dari 6° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan dan dari 95° hingga 141° Bujur Timur. Panjang negara dari timur ke barat mencapai sekitar 5.12 K km, dan dari utara ke selatan sekitar 1.76 K km.

Komposisi teritorial Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dengan sekitar 6.000 di antaranya berpenghuni. Lima pulau utama adalah Sumatra, Jawa, Kalimantan (bagian Indonesia dari Pulau Borneo), Sulawesi, dan Papua (bagian barat dari Pulau Nugini). Jawa adalah pulau terpadat di dunia dan menjadi pusat populasi serta ekonomi Indonesia.

Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara: Malaysia di bagian utara Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, Papua Nugini di bagian timur Pulau Papua, dan Timor Leste di bagian timur Pulau Timor. Selain itu, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Australia, Palau, dan India (melalui Kepulauan Andaman dan Nikobar).

Karakteristik fisik alam Indonesia sangat beragam. Sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa, sebagian besar wilayahnya memiliki iklim tropis. Garis pantainya yang panjang, lebih dari 80.00 K km, menyajikan berbagai ekosistem pesisir. Meskipun memiliki populasi yang besar dan wilayah yang padat penduduk, terutama di Jawa, Indonesia juga memiliki area hutan belantara yang luas yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, menjadikannya salah satu dari 17 negara megadiversitas di dunia.

4.1. Topografi dan geologi

Topografi Indonesia sangat beragam, mencerminkan kompleksitas geologisnya. Wilayah ini didominasi oleh pegunungan vulkanik, dataran rendah yang luas, dan garis pantai yang panjang dan berliku. Puncak tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya di Papua, dengan ketinggian 4.88 K m di atas permukaan laut. Danau terbesar adalah Danau Toba di Sumatra, yang merupakan danau kaldera vulkanik dengan luas sekitar 1.15 K km2. Sungai-sungai utama, terutama di Kalimantan dan Papua seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mamberamo, dan Sungai Mahakam, memainkan peran penting sebagai jalur transportasi dan komunikasi, khususnya bagi masyarakat di daerah pedalaman.

Secara geologis, Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), sebuah zona dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang sangat tinggi. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung berapi, dengan sekitar 130 di antaranya aktif dari total sekitar 400 gunung berapi. Rangkaian gunung berapi ini membentang dari Sumatra, melalui Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara, hingga ke Kepulauan Banda di Maluku dan timur laut Sulawesi.

Aktivitas vulkanik ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, letusan gunung berapi seringkali membawa bencana dan membuat pertanian tidak menentu di beberapa daerah. Namun, di sisi lain, abu vulkanik menghasilkan tanah yang sangat subur, yang secara historis mendukung kepadatan populasi tinggi di pulau-pulau seperti Jawa dan Bali. Antara tahun 1972 dan 1991 saja, tercatat 29 letusan gunung berapi di Jawa.

Beberapa letusan gunung berapi dahsyat dalam sejarah Indonesia memiliki dampak global. Letusan supervulkan di lokasi Danau Toba saat ini, sekitar 74.000 tahun SM dengan Indeks Daya Ledak Vulkanik (VEI) 8, menyebabkan musim dingin vulkanik global dan diduga memengaruhi evolusi manusia. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 (VEI 7) menyebabkan "Tahun tanpa musim panas" di Belahan Bumi Utara pada tahun 1816, mengakibatkan sekitar 92.000 kematian dan menyebarkan abu vulkanik yang luas. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 (VEI 6) menghasilkan suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah dan menyebabkan 36.000 kematian akibat letusan dan tsunami, dengan efek global yang terasa bertahun-tahun kemudian. Bencana seismik besar baru-baru ini termasuk gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 dan gempa bumi Yogyakarta 2006. Tingginya aktivitas geologis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana alam, namun juga kaya akan sumber daya mineral dan panas bumi.

4.2. Iklim

Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis yang relatif stabil sepanjang tahun. Karakteristik utama iklim Indonesia adalah adanya dua musim utama: musim kemarau yang umumnya berlangsung dari Mei hingga Oktober, dan musim hujan dari November hingga April. Tidak ada perbedaan ekstrem antara musim panas dan musim dingin seperti di negara-negara subtropis atau beriklim sedang.

Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki iklim hutan hujan tropis (Af menurut klasifikasi Köppen). Namun, di daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 1.30 K m hingga 1.50 K m di atas permukaan laut, iklim menjadi lebih sejuk. Di dataran tinggi yang berdekatan dengan iklim hutan hujan, terdapat iklim laut (Cfb menurut Köppen) dengan curah hujan yang seragam sepanjang tahun. Sementara itu, di dataran tinggi dekat daerah dengan iklim muson tropis (Am) dan iklim sabana tropis (Aw), iklim dataran tinggi subtropis (Cwb menurut Köppen) lebih terasa, terutama selama musim kemarau.

Pola curah hujan bervariasi di seluruh nusantara. Wilayah seperti Sumatra bagian barat, Jawa, dan bagian dalam Kalimantan serta Papua umumnya menerima curah hujan yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah yang lebih dekat ke Australia, seperti Nusa Tenggara, cenderung lebih kering. Perairan hangat yang mencakup 81% wilayah Indonesia membantu menjaga suhu daratan tetap stabil. Kelembapan udara umumnya tinggi, berkisar antara 70% hingga 90%. Angin bersifat sedang dan dapat diprediksi, dipengaruhi oleh siklus muson. Bahaya cuaca utama lebih sering berupa arus kuat di selat-selat, seperti Selat Lombok dan Selat Sape, dibandingkan topan atau badai besar.

4.2.1. Dampak perubahan iklim

Berbagai studi menunjukkan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Diproyeksikan akan terjadi kenaikan suhu rata-rata sekitar 1.5 °C pada tahun 2050 jika emisi gas rumah kaca tidak dikurangi. Pemanasan ini dapat meningkatkan intensitas kekeringan, mengganggu pola curah hujan yang krusial bagi pertanian, serta meningkatkan frekuensi bencana seperti kekurangan pangan, penyebaran penyakit, dan kebakaran hutan.

Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global juga menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir Indonesia yang padat penduduk. Banyak kota besar dan permukiman berada di dataran rendah pesisir, yang rentan terhadap banjir rob dan erosi pantai. Komunitas miskin diperkirakan akan menjadi kelompok yang paling terdampak secara tidak proporsional oleh perubahan iklim karena keterbatasan sumber daya untuk adaptasi.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan upaya adaptasi. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, mengingat skala negara, ketergantungan pada sektor berbasis lahan, dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Upaya penanggulangan meliputi pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta program adaptasi di tingkat lokal dan nasional.

4.3. Keanekaragaman hayati

Diakui oleh Conservation International sebagai salah satu dari 17 negara megadiversitas, Indonesia menjadi rumah bagi salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh iklim tropisnya, ukurannya yang luas, dan geografi kepulauannya yang unik. Flora dan fauna Indonesia merupakan perpaduan menarik antara spesies-spesies khas Asia dan Australasia.

Kepulauan di Paparan Sunda (Sumatra, Jawa, dan Kalimantan) memiliki kekayaan fauna Asia karena dulunya terhubung dengan daratan utama Asia. Sementara itu, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mengembangkan ekosistem yang unik karena keterisolasian mereka dari massa benua utama. Papua, yang pernah menjadi bagian dari daratan Australia, adalah rumah bagi lebih dari 600 spesies burung yang berkerabat dekat dengan fauna Australia.

Indonesia menempati urutan kedua setelah Australia dalam hal jumlah total spesies endemik. Sekitar 6% dari 1.531 spesies burung dan 39% dari 515 spesies mamalia di Indonesia bersifat endemik, artinya mereka tidak ditemukan di tempat lain di dunia.

Negara ini juga memiliki garis pantai sepanjang 80.00 K km, yang menampilkan beragam ekosistem laut dan pesisir, seperti bukit pasir, hutan bakau, serta terumbu karang di Segitiga Terumbu Karang. Terumbu karang di wilayah ini memiliki keanekaragaman ikan terumbu karang tertinggi secara global, dengan lebih dari 1.650 spesies di Indonesia bagian timur.

Garis Wallace, yang dijelaskan oleh naturalis Inggris Alfred Russel Wallace, menandai pembagian biogeografis antara spesies Asia dan Australasia. Wilayah antara Garis Wallace dan Garis Weber (disebut Wallacea) menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang unik, sebagaimana dijelaskan dalam buku Wallace tahun 1869, The Malay Archipelago. Hutan-hutan luas Indonesia, yang mencakup 83% dari hutan primer di Asia Tenggara, dianggap krusial bagi keseimbangan ekologi regional dan penyimpanan karbon.

4.3.1. Flora dan fauna

Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang luar biasa, menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Karakteristik biogeografisnya unik karena posisinya sebagai jembatan antara benua Asia dan Australia, yang dipisahkan oleh Garis Wallace.

- Fauna:**

- Mamalia:** Indonesia adalah rumah bagi berbagai mamalia ikonik. Di wilayah barat (Sumatra, Jawa, Kalimantan), terdapat spesies Asia seperti harimau sumatra, badak jawa, badak sumatra, orang utan (Kalimantan dan Sumatra), gajah sumatra, dan berbagai jenis monyet serta owa. Di wilayah timur (Papua dan pulau-pulau sekitarnya), fauna lebih mirip dengan Australia, termasuk berbagai jenis marsupialia seperti kangguru pohon dan kuskus, serta ekidna. Spesies endemik yang terkenal adalah komodo di Kepulauan Nusa Tenggara, yang merupakan kadal terbesar di dunia.

- Burung:** Keanekaragaman burung di Indonesia sangat tinggi, dengan lebih dari 1.500 spesies. Papua terkenal dengan burung-burung cenderawasih yang berwarna-warni. Spesies endemik lainnya termasuk jalak bali dan berbagai jenis elang jawa.

- Reptil dan Amfibi:** Selain komodo, Indonesia memiliki banyak spesies ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Berbagai jenis katak pohon dan amfibi lainnya juga melimpah, terutama di hutan hujan.

- Ikan:** Perairan Indonesia, terutama di Segitiga Terumbu Karang, memiliki keanekaragaman ikan laut tertinggi di dunia. Ikan air tawar juga beragam, dengan banyak spesies endemik di danau-danau kuno seperti Danau Poso dan Danau Matano di Sulawesi.

- Flora:**

Indonesia memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga, dengan tingkat endemisitas yang tinggi. Hutan hujan tropis mendominasi sebagian besar wilayah, dengan pohon-pohon raksasa seperti meranti, ulin (kayu besi), dan berbagai jenis dipterokarpa. Anggrek sangat beragam, dengan ribuan spesies. Tumbuhan khas lainnya termasuk Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di dunia yang ditemukan di Sumatra dan Kalimantan, serta berbagai jenis kantong semar. Pohon buah-buahan tropis seperti durian, manggis, rambutan, dan salak juga melimpah. Hutan bakau dan ekosistem gambut juga merupakan bagian penting dari flora Indonesia.

Habitat utama flora dan fauna ini bervariasi dari hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan, sabana, hingga ekosistem pesisir dan laut. Garis Wallace, Garis Weber, dan Garis Lydekker membagi wilayah Indonesia menjadi zona-zona biogeografis yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik flora dan fauna yang unik.

4.3.2. Masalah lingkungan dan konservasi

Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang parah akibat deforestasi yang ekstensif, perusakan lahan gambut, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Praktik-praktik ini didorong oleh industri seperti penebangan kayu, perkebunan (terutama kelapa sawit), dan pertanian sejak tahun 1970-an. Tutupan hutan menurun drastis dari 87% pada tahun 1950 menjadi sekitar 48% pada tahun 2022, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca berbasis hutan tertinggi. Masalah ini seringkali dikesampingkan karena tingginya tingkat kemiskinan dan tata kelola yang lemah serta kekurangan sumber daya.

Dampak dari kerusakan lingkungan ini sangat besar terhadap keanekaragaman hayati. Banyak spesies asli dan endemik terancam punah. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) telah memasukkan banyak spesies Indonesia dalam daftar merah, seperti jalak bali, orang utan sumatra, dan badak jawa yang statusnya kritis. Beberapa akademisi bahkan menyebut aktivitas perusakan lingkungan ini sebagai ekosida. Polusi laut akibat sampah plastik dan limbah industri juga menjadi masalah serius yang mengancam ekosistem laut.

Sebagai respons, hingga tahun 2023, Indonesia telah menetapkan 21,3% wilayah daratnya sebagai kawasan lindung dan bertujuan untuk menyelaraskan strateginya dengan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal 2022. Selain itu, terdapat 411 cagar alam laut yang mencakup 9% wilayah laut negara, dengan target peningkatan menjadi 30% pada tahun 2045. Namun, sebuah studi baru-baru ini menyoroti bahwa upaya saat ini masih melenceng dari target dan cagar alam laut yang ada dikelola dengan buruk. Sekitar 390 kawasan laut dikelola oleh badan pemerintah, masyarakat, dan sektor lain, yang berpotensi diklasifikasikan sebagai kawasan konservasi berbasis wilayah efektif lainnya (OECM), meskipun belum ada mekanisme nasional untuk melaporkannya.

Kerangka kerja konservasi Indonesia mencakup 55 taman nasional, yang meliputi sekitar 9% dari luas daratan negara. Di antaranya, sembilan taman nasional sebagian besar berupa taman laut. Enam situs diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, tujuh sebagai bagian dari Jaringan Cagar Biosfer Dunia, dan lima lahan basah penting internasional di bawah Konvensi Ramsar 1971. Indonesia memiliki lebih dari 100 kawasan perlindungan laut yang mencakup 15,7 juta hektar per tahun 2012, yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan pemerintah daerah. Target sebelumnya termasuk mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020 di bawah inisiatif mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009, dan 10% dari perairan teritorial, atau 31 juta hektar.

5. Politik dan Pemerintahan

Indonesia adalah sebuah republik dengan sistem presidensial. Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, reformasi konstitusi yang meluas telah merestrukturisasi cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sambil mempertahankan kerangka negara kesatuan meskipun ada dorongan untuk mendesentralisasikan kekuasaan ke entitas regional. Sistem politik dan pemerintahan Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan persatuan nasional dengan keragaman daerah, serta membangun demokrasi yang stabil pasca-otoritarianisme, meskipun tantangan terkait korupsi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia masih terus dihadapi.

5.1. Struktur dan sistem pemerintahan

Indonesia adalah sebuah republik dengan sistem presidensial. Presiden menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta mengawasi kebijakan dalam dan luar negeri. Presiden dapat menjabat hingga dua periode lima tahun berturut-turut.

Struktur pemerintahan tertinggi di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR bertanggung jawab untuk mengubah konstitusi, melantik atau memberhentikan presiden, dan meresmikan kebijakan negara. MPR terdiri dari dua kamar (bikameral):

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki 575 anggota dan menangani legislasi serta pengawasan eksekutif. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dari partai politik.

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan 136 anggota, yang berfokus pada urusan daerah dan mewakili kepentingan regional. Anggota DPD dipilih secara independen dari setiap provinsi.

Sejak reformasi tahun 1998, peran DPR dalam tata kelola pemerintahan telah meningkat secara signifikan, sementara DPD dibentuk untuk memastikan keterwakilan kepentingan daerah yang beragam di Indonesia.

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga utama:

- Mahkamah Agung (MA) adalah otoritas peradilan tertinggi, menangani banding akhir dan peninjauan kembali kasus.

- Mahkamah Konstitusi (MK) menangani masalah konstitusional dan politik, termasuk sengketa hasil pemilu dan pengujian undang-undang terhadap konstitusi.

- Pengadilan Agama (PA) menangani kasus-kasus hukum perdata Islam.

- Komisi Yudisial (KY) bertugas memantau kinerja peradilan dan hakim.

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdiri dari lima sila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), Pancasila berfungsi sebagai falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Pentingnya Pancasila terletak pada kemampuannya untuk menyatukan keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia, serta menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

5.2. Partai politik dan pemilihan umum

Indonesia menganut sistem multipartai sejak tahun 1999, di mana tidak ada satu pun partai politik yang berhasil memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan umum legislatif. Partai-partai politik secara umum dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar: partai sekuler dan nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); serta partai-partai berbasis Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Spektrum politik Indonesia cenderung diwarnai oleh pragmatisme daripada kepatuhan ideologis yang kaku, menyesuaikan diri dengan iklim politik yang berlaku. Fenomena lain yang sering diamati adalah praktik politik kartel, di mana terjadi pembagian kekuasaan yang luas di antara partai-partai dengan akuntabilitas yang terbatas kepada pemilih. Aliansi pra-pemilu juga merupakan hal yang umum, berbeda dengan banyak negara demokrasi lain di mana aliansi lebih sering terbentuk pasca-pemilu.

Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemilihan umum terakhir pada tahun 2024 menghasilkan delapan partai politik yang berhasil masuk ke DPR, dengan ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara nasional.

Di tingkat nasional, rakyat Indonesia tidak memilih presiden secara langsung hingga tahun 2004. Sejak saat itu, presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun, begitu pula anggota DPR yang berafiliasi dengan partai dan anggota DPD yang non-partisan. Dimulai dengan pemilihan kepala daerah tahun 2015, pemilihan gubernur dan wali kota/bupati diadakan secara serentak pada tanggal yang sama. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan legislatif dan presiden akan diadakan secara bersamaan, dimulai pada pemilu 2019.

5.3. Pembagian administratif

Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkatan administratif. Tingkat pertama adalah provinsi, yang masing-masing memiliki badan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) dan seorang gubernur yang dipilih secara langsung. Jumlah provinsi telah berkembang dari 8 provinsi pada tahun 1945 menjadi 38 provinsi saat ini, dengan yang terbaru, Papua Barat Daya, dibentuk pada tahun 2022.

Tingkat kedua mencakup kabupaten (kabupaten) dan kota (kota), yang masing-masing dipimpin oleh seorang bupati dan wali kota, didukung oleh legislatif daerah (DPRD Kabupaten/Kota). Di bawah tingkat ini adalah kecamatan (disebut distrik di Papua), dan tingkat keempat terdiri dari desa atau kelurahan, yang dikenal dengan berbagai nama lokal seperti desa, kelurahan, kampung, nagari (di Sumatra Barat), atau gampong (di Aceh). Desa selanjutnya dibagi lagi menjadi kelompok masyarakat (rukun warga, RW) dan kelompok lingkungan (rukun tetangga, RT), dengan subdivisi lebih lanjut seperti dusun (dusun atau dukuh) di Jawa.

Tingkat desa adalah unit administrasi terendah namun memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa (lurah atau kepala desa) yang dipilih dan menangani urusan lokal. Sejak penerapan otonomi daerah pada tahun 2001, kabupaten dan kota telah menjadi unit administrasi utama yang bertanggung jawab atas sebagian besar layanan pemerintah.

Sembilan provinsi-Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat-diberikan status otonomi khusus dari pemerintah pusat. Aceh, sebagai wilayah Islam konservatif, memiliki hak untuk menerapkan aspek-aspek hukum syariah. Yogyakarta secara unik mempertahankan monarki pra-kolonialnya, dengan Sultan dan Adipati Pakualaman menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Provinsi-provinsi di Papua adalah satu-satunya wilayah di mana masyarakat adat memiliki hak istimewa dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Berikut adalah daftar provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya:

;Sumatra

- Aceh - Banda Aceh

- Sumatera Utara (Sumut) - Medan

- Sumatera Barat (Sumbar) - Padang

- Riau - Pekanbaru

- Jambi - Jambi

- Sumatera Selatan (Sumsel) - Palembang

- Bengkulu - Bengkulu

- Lampung - Bandar Lampung

- Kepulauan Bangka Belitung (Babel) - Pangkalpinang

- Kepulauan Riau (Kepri) - Tanjungpinang

;Jawa

- Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

- Jawa Barat (Jabar) - Bandung

- Jawa Tengah (Jateng) - Semarang

- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) - Yogyakarta

- Jawa Timur (Jatim) - Surabaya

- Banten - Serang

;Nusa Tenggara

- Bali - Denpasar

- Nusa Tenggara Barat (NTB) - Mataram

- Nusa Tenggara Timur (NTT) - Kupang

;Kalimantan

- Kalimantan Barat (Kalbar) - Pontianak

- Kalimantan Tengah (Kalteng) - Palangka Raya

- Kalimantan Selatan (Kalsel) - Banjarbaru

- Kalimantan Timur (Kaltim) - Samarinda

- Kalimantan Utara (Kaltara) - Tanjung Selor

;Sulawesi

- Sulawesi Utara (Sulut) - Manado

- Sulawesi Tengah (Sulteng) - Palu

- Sulawesi Selatan (Sulsel) - Makassar

- Sulawesi Tenggara (Sultra) - Kendari

- Gorontalo - Gorontalo

- Sulawesi Barat (Sulbar) - Mamuju

;Maluku

- Maluku - Ambon

- Maluku Utara (Malut) - Sofifi

;Papua

- Papua - Jayapura

- Papua Barat (Pabar) - Manokwari

- Papua Selatan (Pasel) - Merauke

- Papua Tengah (Papteng) - Nabire

- Papua Pegunungan (Papeg) - Wamena

- Papua Barat Daya (PBD) - Sorong

5.3.1. Ibu kota

q=-0.85,116.7|position=right

Hingga saat ini, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Namun, sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah memulai proses pemindahan ibu kota ke lokasi baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup sebagian area Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Latar belakang pemindahan ibu kota ini didasari oleh berbagai pertimbangan, termasuk masalah lingkungan di Jakarta seperti penurunan muka tanah, banjir, dan kemacetan parah. Selain itu, pemindahan ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.

Proses pemindahan ibu kota ini direncanakan akan berlangsung secara bertahap. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan dan menjadi landasan hukum bagi pembangunan IKN. Pembangunan infrastruktur dasar di IKN telah dimulai, dan pemerintah menargetkan peresmian tahap awal dan pemindahan beberapa lembaga negara pada tahun 2024. Meskipun demikian, proyek besar ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu pendanaan, dampak lingkungan, dan partisipasi masyarakat lokal.

Sebelum keputusan pemindahan ke Nusantara, Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, dalam sejarahnya, ibu kota negara pernah dipindahkan sementara ke Yogyakarta (1946-1948) dan Bukittinggi (1948-1949) selama masa perang kemerdekaan akibat situasi keamanan. Dengan penetapan Nusantara, Indonesia akan memiliki ibu kota baru yang dirancang sebagai kota modern, hijau, dan berkelanjutan.

5.4. Hubungan luar negeri

Indonesia menganut kebijakan luar negeri "bebas aktif", sebuah istilah yang diciptakan oleh salah satu pendiri bangsa, Mohammad Hatta, pada tahun 1948. Prinsip ini mengarahkan Indonesia untuk menavigasi politik kekuatan besar, mempertahankan otonomi, dan menghindari keberpihakan dengan kekuatan besar mana pun. Presiden memegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sementara Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakannya. Parlemen (DPR) memberikan pengawasan dan meratifikasi perjanjian internasional. Indonesia dianggap sebagai kekuatan menengah di kancah internasional.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota pendiri ASEAN, Indonesia menempatkan ASEAN sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Indonesia secara aktif mendukung Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, meskipun kedua negara dilaporkan mempertahankan hubungan tidak resmi. Dalam satu setengah dekade terakhir, Indonesia telah membangun hubungan yang mendalam dengan Tiongkok, terutama terkait investasi besar dalam infrastruktur dan perdagangan. Pada saat yang sama, Indonesia menjaga kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, yang berfokus pada kerja sama ekonomi, keamanan, dan upaya kontraterorisme.

Indonesia telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1950. Selama Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Indonesia sempat menarik diri dari PBB karena terpilihnya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun kembali bergabung 18 bulan kemudian, menandai pertama kalinya dalam sejarah PBB sebuah negara anggota mencoba menarik diri. Indonesia juga merupakan anggota pendiri Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan KTT Asia Timur. Selain itu, Indonesia adalah penandatangan perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, anggota Kelompok Cairns, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun menjadi penerima bantuan kemanusiaan dan pembangunan sejak 1967, Indonesia telah mendirikan program bantuan luar negerinya sendiri pada tahun 2019.

Negara ini juga memainkan peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dengan mengerahkan ribuan personel militer dan polisi ke berbagai misi penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957, termasuk di Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Mali. Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia seringkali menekankan pentingnya multilateralisme, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, sambil juga menyuarakan isu-isu kemanusiaan dan keadilan global.

5.5. Militer

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL) (termasuk Korps Marinir), dan Angkatan Udara (TNI-AU). Angkatan Darat memiliki sekitar 400.000 personel aktif. Dibentuk selama Revolusi Nasional Indonesia, TNI awalnya terlibat dalam perang gerilya bersama milisi informal. Struktur teritorialnya berfokus pada pemeliharaan stabilitas dalam negeri dan menghalau ancaman asing.

Meskipun reformasi politik pada tahun 1998 menghapus peran legislatif formal TNI melalui konsep Dwifungsi ABRI, militer terus memegang pengaruh politik, meskipun berkurang dari puncaknya selama era Orde Baru. Anggaran pertahanan pada tahun 2022 adalah 0,7% dari PDB, dengan kontroversi seputar usaha komersial yang dimiliki militer.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berjuang untuk mempertahankan persatuan melawan gerakan separatis dan pemberontakan, terutama di Aceh dan Papua. Sementara konflik di Aceh berakhir secara damai pada tahun 2005, konflik di Papua terus berlanjut di tengah implementasi otonomi daerah. Terdapat laporan yang terdokumentasi dengan baik mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI di Papua, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan pembatasan kebebasan berekspresi, sebagaimana dilaporkan oleh Amnesty International, Human Rights Watch, dan UNHRC.

Keterlibatan militer Indonesia dalam sejarah mencakup konflik dengan Belanda atas Nugini Belanda (Operasi Trikora), penentangan terhadap pembentukan Malaysia yang didukung Inggris (Konfrontasi), pembunuhan massal anti-komunis, dan invasi ke Timor Timur, yang merupakan operasi militer terbesar Indonesia. Perubahan peran politik militer pasca-Orde Baru terus menjadi diskursus, dengan penekanan pada profesionalisme militer dan penghormatan terhadap supremasi sipil serta hak asasi manusia, meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada.

5.6. Hukum dan hak asasi manusia

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga utama. Mahkamah Agung (MA) adalah otoritas peradilan tertinggi, menangani banding akhir dan peninjauan kembali kasus. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, terdapat Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus hukum perdata Islam. Komisi Yudisial (KY) bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Organisasi kepolisian nasional adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia, Indonesia menghadapi berbagai isu terkait HAM. Kebebasan pers telah meningkat secara signifikan sejak era Reformasi, namun tantangan seperti intimidasi terhadap jurnalis dan penggunaan undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengkriminalisasi kritik masih terjadi. UU ITE sering dikritik karena pasal-pasal karetnya yang dapat digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Hak-hak minoritas, baik etnis maupun agama, juga menjadi perhatian. Kasus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan Papua, serta kelompok LGBTQ+, masih dilaporkan. Meskipun Pancasila menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa dan toleransi beragama, intoleransi terhadap kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan terkadang muncul dalam bentuk kekerasan atau diskriminasi.

Masalah pelanggaran HAM masa lalu, seperti peristiwa 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok, dan kasus-kasus lainnya, masih menjadi beban sejarah yang belum terselesaikan secara tuntas dan adil. Upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk perbaikan terus dilakukan, termasuk melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan berbagai inisiatif rekonsiliasi, namun seringkali terhambat oleh berbagai faktor politik dan hukum.

Situasi hak asasi manusia di Papua secara khusus menjadi sorotan internasional. Laporan mengenai kekerasan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan marjinalisasi masyarakat adat Papua terus muncul. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan pendekatan dialog, namun solusi komprehensif yang menghormati hak-hak dasar masyarakat Papua masih menjadi tantangan besar. Isu-isu HAM lainnya yang menjadi perhatian internasional termasuk hukuman mati, kondisi penjara, dan perlindungan terhadap pekerja migran.

6. Ekonomi

Skala ekonomi Indonesia termasuk yang terbesar di Asia Tenggara dan memainkan peran penting di tingkat global. Struktur ekonominya telah mengalami transformasi signifikan, dari ketergantungan pada sektor primer menuju diversifikasi ke sektor industri dan jasa. Proses pertumbuhan ekonomi diwarnai oleh berbagai kebijakan, tantangan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

6.1. Struktur dan sejarah ekonomi

Ekonomi Indonesia adalah ekonomi campuran di mana sektor swasta dan pemerintah memainkan peran penting. Sebagai satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ekonomi terbesar di kawasan ini dan diklasifikasikan sebagai negara industri baru. Pada tahun 2024, Produk Domestik Bruto (PDB) nominalnya adalah 1.40 T USD, menempati peringkat ke-16 secara global, sementara PDB berdasarkan paritas daya beli (PPP) adalah 4.66 T USD, peringkat ke-8. PDB per kapita dalam PPP adalah 16.54 K USD, sedangkan PDB per kapita nominal adalah 4.98 K USD. Berdasarkan data tahun 2022, sektor jasa mendominasi dalam hal penyerapan tenaga kerja (48,8%), diikuti oleh pertanian (29,2%) dan industri (21,8%). Dalam hal kontribusi terhadap PDB, sektor jasa dan industri mendominasi (masing-masing sekitar 41%), dengan pertanian di urutan berikutnya (12,4%).

Struktur ekonomi Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ekonomi sangat bergantung pada pertanian. Kemudian, terjadi industrialisasi dan urbanisasi bertahap dari akhir 1960-an hingga 1980-an. Penurunan harga minyak pada 1980-an mendorong diversifikasi ke ekspor manufaktur, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi substansial (PDB naik rata-rata 7,1%) dan penurunan angka kemiskinan dari 60% menjadi 15%.

Namun, ekonomi terpukul parah selama krisis finansial Asia 1997, ketika PDB turun 13%, inflasi mencapai 78%, dan pertumbuhan PDB hanya 0,8% pada tahun 1999. Ekonomi mulai pulih pada awal 2000-an, dengan tingkat pertumbuhan antara 4% dan 6% dari tahun 2004 hingga 2024, didukung oleh regulasi perbankan yang bijaksana, kebijakan moneter dan fiskal yang lebih baik, serta nilai tukar yang fleksibel. Faktor-faktor ini, ditambah dengan konsumsi domestik yang kuat, membantu Indonesia melewati krisis keuangan 2008. Meskipun pandemi COVID-19 pada awal 2020-an menyebabkan resesi, ekonomi pulih dalam setahun.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk nikel, batu bara, dan minyak bumi, yang mendominasi portofolio ekspornya. Negara ini mengimpor minyak bumi sulingan dan mentah, serta suku cadang kendaraan, dengan mitra dagang utama termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand. Karena curah hujan yang melimpah, sinar matahari, dan tanah yang subur, Indonesia adalah negara pertanian utama, menempati peringkat di antara produsen terkemuka minyak sawit, karet, kopi, teh, singkong, beras, gandum, minyak kelapa, dan tembakau.

Meskipun memiliki sumber daya ini dan pembangunan selama beberapa dekade, kesenjangan dalam kekayaan, pekerjaan, dan peluang ekonomi tetap ada antara daerah padat penduduk dan maju secara ekonomi di pulau-pulau barat seperti Jawa dan Sumatra, dan daerah jarang penduduk serta kurang berkembang di timur seperti Maluku dan Papua. Distribusi pendapatan dan kesetaraan sosial terus menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan ekonomi nasional, dengan upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

6.1.1. Industri utama

Sektor industri utama Indonesia mencerminkan kekayaan sumber daya alam dan potensi tenaga kerjanya yang besar. Dampak sosial dan lingkungan dari masing-masing industri ini menjadi perhatian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

- Pertanian**: Sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi bagi sebagian besar penduduk. Komoditas utama meliputi:

- Padi**: Sebagai makanan pokok, produksi beras sangat vital. Indonesia terus berupaya mencapai swasembada beras melalui berbagai program intensifikasi pertanian.

- Minyak kelapa sawit**: Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Industri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara, namun juga menghadapi tantangan terkait isu deforestasi dan keberlanjutan lingkungan.

- Karet**: Sebagai salah satu produsen karet alam terbesar, Indonesia memasok kebutuhan pasar global untuk industri ban dan produk karet lainnya.

- Kopi**: Dengan berbagai jenis kopi spesialti seperti Arabika dan Robusta, Indonesia dikenal sebagai produsen kopi berkualitas tinggi. Kopi Gayo, Mandailing, Toraja, dan Luwak adalah beberapa contoh yang terkenal.

- Komoditas lain yang penting termasuk kakao, teh, tembakau, singkong, dan berbagai buah-buahan serta sayuran tropis.

- Pertambangan**: Indonesia kaya akan sumber daya mineral.

- Batu bara**: Sebagai salah satu eksportir batu bara termal terbesar di dunia, sektor ini menjadi sumber energi penting baik untuk domestik maupun ekspor. Namun, dampak lingkungannya juga signifikan.

- Minyak bumi dan gas alam**: Meskipun produksi minyak mentah menurun, Indonesia masih memiliki cadangan gas alam yang cukup besar dan menjadi pemain penting dalam pasar gas alam cair (LNG) global.

- Nikel**: Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, yang penting untuk industri baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik. Morowali di Sulawesi Tengah menjadi pusat industri nikel utama.

- Mineral lain yang signifikan termasuk timah, emas, tembaga, dan bauksit.

- Manufaktur**: Sektor ini terus berkembang dan menjadi kontributor penting bagi PDB dan penyerapan tenaga kerja.

- Tekstil dan produk tekstil**: Industri padat karya ini menghasilkan pakaian jadi dan tekstil untuk pasar domestik dan ekspor.

- Otomotif**: Dengan pasar domestik yang besar, industri perakitan mobil dan sepeda motor serta komponennya terus tumbuh.

- Elektronik**: Produksi barang elektronik konsumen dan komponen elektronik juga berkembang, meskipun masih banyak bergantung pada impor komponen.

- Industri lain yang berkembang meliputi makanan dan minuman olahan, kimia, serta produk kayu dan kertas.

- Jasa**: Sektor jasa menjadi kontributor terbesar terhadap PDB. Ini mencakup perdagangan, perhotelan dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan, serta jasa pemerintah dan swasta lainnya. Sektor pariwisata, meskipun bukan industri utama dalam skala PDB, memberikan kontribusi devisa yang signifikan dan menciptakan banyak lapangan kerja.

Perkembangan industri-industri ini seringkali dihadapkan pada tantangan infrastruktur, regulasi, kualitas sumber daya manusia, serta isu lingkungan dan sosial. Pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional.

6.1.2. Pariwisata

Industri pariwisata memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 14.00 B USD terhadap PDB dan menarik 11,6 juta pengunjung internasional pada tahun 2023. Lima negara asal pengunjung terbanyak adalah Australia, Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan India.

Industri pariwisata berkembang pesat berkat kekayaan alam dan budaya Indonesia. Negara ini memiliki ekosistem alam yang terpelihara dengan baik, dengan hutan hujan tropis mencakup 57% dari luas daratannya (225 juta hektar). Destinasi alam populer termasuk hutan hujan Sumatra dan Kalimantan, terutama cagar alam Orangutan. Indonesia juga memiliki salah satu garis pantai terpanjang di dunia, membentang 54.72 K km.