1. Gambaran Umum

Negara Palestina adalah sebuah negara di Levant Selatan, Asia Barat, yang mencakup wilayah Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza. Sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Negara Palestina. Meskipun Yerusalem diproklamasikan sebagai ibu kotanya, pusat administrasinya berada di Ramallah. Sejarah Palestina ditandai oleh kekuasaan berbagai kekaisaran dan perubahan demografi yang signifikan, dengan wilayah ini menjadi titik temu kontinental dan pusat keagamaan penting. Konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung berakar pada gerakan Zionis dan pendudukan Inggris pasca-Perang Dunia I, yang meningkat setelah penolakan rencana pembagian PBB tahun 1947 oleh Palestina dan pendirian Israel pada tahun 1948, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba ("malapetaka") bagi rakyat Palestina. Perang Enam Hari tahun 1967 mengakibatkan pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1988, dan Perjanjian Oslo tahun 1993 menciptakan Otoritas Nasional Palestina (PNA) dengan pemerintahan terbatas. Meskipun Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, wilayah tersebut tetap berada di bawah blokade. Perpecahan internal menyebabkan Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007, sementara Tepi Barat sebagian diperintah oleh PNA yang dipimpin Fatah. Pembangunan permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terus berlanjut. Serangan yang dipimpin Hamas pada Oktober 2023 memicu perang Gaza, menyebabkan kehancuran luas dan krisis kemanusiaan parah, termasuk pengungsian hampir seluruh penduduk Gaza, serta tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina oleh Israel dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan pakar PBB. Tantangan yang dihadapi Palestina meliputi pendudukan Israel, pembatasan gerakan, kekerasan pemukim, dan situasi keamanan yang buruk, dengan isu-isu seperti perbatasan, status Yerusalem, dan hak kembali pengungsi Palestina yang belum terselesaikan. Meskipun demikian, Palestina memiliki ekonomi yang sedang berkembang dan sektor pariwisata. Bahasa Arab adalah bahasa resmi, dan Islam adalah agama mayoritas, dengan komunitas Kristen yang juga signifikan.

2. Etimologi dan Terminologi

Istilah "Palestina" (dalam bahasa Latin, Palæstina) berasal melalui bahasa Yunani kuno dari sebuah toponim Semit untuk wilayah umum yang berasal dari akhir milenium kedua SM, yang refleksinya juga dapat ditemukan dalam etnonim Alkitab, Filistin. Istilah "Palestina" telah digunakan untuk merujuk pada daerah di sudut tenggara Laut Tengah di samping Suriah. Pada abad ke-5 SM, dalam karyanya Historia, Herodotos menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan sebuah "distrik Suriah, yang disebut Palaistine" di mana orang Fenisia berinteraksi dengan bangsa-bangsa maritim lainnya. Nama ini kemudian terus dipakai hingga sekarang. Palestina bukanlah keturunan bangsa Filistin. Filistin merupakan bangsa yang datang dari Kaftor (sekarang berada di sekitar Yunani).

Artikel ini menggunakan istilah "Palestina", "Negara Palestina", "wilayah pendudukan Palestina (oPt atau OPT)" secara bergantian tergantung pada konteksnya. Secara khusus, istilah "wilayah pendudukan Palestina" merujuk secara keseluruhan pada wilayah geografis wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Palestina dapat, tergantung pada konteksnya, disebut sebagai negara atau negara bagian, dan otoritasnya secara umum dapat diidentifikasi sebagai Pemerintah Palestina. Penting untuk dicatat bahwa nama Palestina secara umum dapat diartikan sebagai seluruh wilayah bekas Mandat Britania, yang saat ini juga mencakup Israel. Nama ini juga secara resmi digunakan sebagai referensi bentuk singkat untuk Negara Palestina, dan ini harus dibedakan dari penggunaan homonim lainnya untuk istilah tersebut termasuk Otoritas Nasional Palestina, Organisasi Pembebasan Palestina, dan subjek dari proposal lain untuk pembentukan negara Palestina.

3. Sejarah

Sejarah wilayah Palestina mencakup periode yang panjang, mulai dari zaman prasejarah hingga pembentukan Negara Palestina modern dan konflik yang menyertainya. Wilayah ini telah menjadi saksi bagi berbagai peradaban dan kekaisaran, serta menjadi pusat bagi tiga agama Abrahamik. Perjuangan nasional Palestina modern muncul sebagai respons terhadap kolonialisme dan gerakan Zionis, yang berpuncak pada Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1988 dan upaya berkelanjutan untuk mencapai kedaulatan penuh dan pengakuan internasional.

3.1. Dari prasejarah hingga era Utsmaniyah

Wilayah Palestina, yang terletak di persimpangan benua, telah diperintah oleh berbagai kekaisaran dan mengalami berbagai perubahan demografi dari zaman kuno hingga era modern. Sebagai jembatan antara Asia dan Afrika, wilayah ini menjadi jalur bagi pasukan dan pedagang dari Nil dan Mesopotamia, serta dari Afrika Utara, Tiongkok, dan India. Wilayah ini dikenal karena signifikansi keagamaannya. Yudaisme dan bangsa Yahudi berawal di sini, dengan tradisi yang menyatakan bahwa Abraham, leluhur bangsa, menerima janji tanah dan keturunan dari Tuhan. Setelah periode perbudakan di Mesir, bangsa Yahudi kembali dan menaklukkan Kanaan di bawah pimpinan Musa. Mereka mendirikan Kerajaan Israel Bersatu dan membangun Bait Suci Pertama. Namun, kerajaan terpecah dan akhirnya wilayah ini ditaklukkan oleh Kekaisaran Babilonia, Kekaisaran Persia, dan Kekaisaran Makedonia. Pada abad pertama Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menguasai wilayah ini, Yesus dari Nazaret memulai ajaran Kekristenan. Meskipun awalnya dianiaya, Kekristenan menyebar luas dan menjadi agama negara Kekaisaran Romawi pada abad ke-4.

Pada abad ke-7, Kekhalifahan Rasyidin menaklukkan Palestina dari Kekaisaran Bizantium dan Persia, membawa wilayah ini di bawah pengaruh Islam dan menyebabkan asimilasi penduduk menjadi bangsa Arab. Islam juga menganggap wilayah ini suci, terutama karena Masjidilaqsa, tempat Nabi Muhammad diyakini naik ke surga. Untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Islam, Perang Salib Eropa mendirikan negara-negara Tentara Salib di sini mulai tahun 1099, tetapi semuanya dihancurkan oleh Kesultanan Ayyubiyah pimpinan Salahuddin Ayyubi pada akhir abad ke-12. Mulai abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah menguasai Palestina dan seluruh wilayah Suriah, menerapkan sistem Millet yang memberikan otonomi agama.

3.2. Kebangkitan nasionalisme Palestina

Meskipun elite Palestina, khususnya keluarga-keluarga terkemuka perkotaan yang bekerja dalam birokrasi Utsmaniyah, umumnya tetap setia kepada Utsmaniyah, mereka juga memainkan peran penting secara proporsional dalam kebangkitan nasionalisme Arab dan gerakan Pan-Arabisme yang muncul sebagai respons terhadap munculnya gerakan Turki Muda dan melemahnya kekuasaan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Munculnya gerakan Zionisme, yang berupaya mendirikan tanah air Yahudi di Palestina, juga memberikan pengaruh kuat pada kesadaran nasional Palestina. Abdul Hamid II, sultan terakhir Kesultanan Utsmaniyah, menentang upaya gerakan Zionis di Palestina. Berakhirnya kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah di Palestina bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia I. Kegagalan Emir Faisal untuk mendirikan Suriah Raya dalam menghadapi klaim kolonial Prancis dan Inggris atas wilayah tersebut, juga membentuk upaya elite Palestina untuk mengamankan otonomi lokal. Setelah perang, Palestina berada di bawah kendali Inggris dengan diterapkannya Mandat Britania untuk Palestina pada tahun 1920.

3.3. Mandat Britania

Kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I mengakibatkan pembubaran pemerintahan mereka. Pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa memberikan Inggris mandat untuk memerintah Palestina, yang mengarah pada periode administrasi Inggris berikutnya. Pada tahun 1917, Yerusalem direbut oleh pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Allenby, menandai berakhirnya kekuasaan Utsmaniyah di kota tersebut. Pada tahun 1920, ketegangan meningkat antara komunitas Yahudi dan Arab, yang mengakibatkan bentrokan dan kerusuhan kekerasan di seluruh Palestina. Liga Bangsa-Bangsa menyetujui Mandat Britania atas Palestina pada tahun 1922, mempercayakan Inggris dengan administrasi wilayah tersebut. Sepanjang tahun 1920-an, Palestina mengalami perlawanan yang meningkat dari gerakan nasionalis Yahudi dan Arab, yang dimanifestasikan dalam kekerasan sporadis dan protes terhadap kebijakan Inggris. Pada tahun 1929, kerusuhan kekerasan meletus di Palestina karena perselisihan mengenai imigrasi Yahudi dan akses ke Tembok Barat di Yerusalem. Tahun 1930-an menyaksikan pecahnya Pemberontakan Arab, ketika kaum nasionalis Arab menuntut diakhirinya imigrasi Yahudi dan pendirian negara Arab merdeka. Sebagai tanggapan terhadap Pemberontakan Arab, Inggris mengerahkan pasukan militer dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dalam upaya untuk memadamkan pemberontakan tersebut.

Kelompok nasionalis Arab, yang dipimpin oleh Komite Tinggi Arab, menyerukan diakhirinya imigrasi Yahudi dan penjualan tanah kepada orang Yahudi. Penerbitan Buku Putih 1939 oleh pemerintah Inggris bertujuan untuk mengatasi meningkatnya ketegangan antara Arab dan Yahudi di Palestina. Dokumen kebijakan ini memberlakukan pembatasan pada imigrasi Yahudi dan pembelian tanah, dengan maksud untuk membatasi pendirian negara Yahudi. Dihadapkan dengan oposisi kuat dari gerakan Zionis, Buku Putih dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Deklarasi Balfour dan aspirasi Zionis untuk tanah air Yahudi. Sebagai tanggapan terhadap Buku Putih, komunitas Zionis di Palestina mengorganisir pemogokan pada tahun 1939, menentang pembatasan imigrasi Yahudi dan akuisisi tanah. Pemogokan anti-Buku Putih ini melibatkan demonstrasi, pembangkangan sipil, dan penutupan bisnis. Didukung oleh berbagai organisasi Zionis, termasuk Badan Yahudi dan Histadrut (Federasi Umum Buruh Yahudi), pemogokan anti-Buku Putih bertujuan untuk memprotes dan menantang batasan yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris.

Pada akhir 1930-an dan 1940-an, beberapa kelompok militan Zionis, termasuk Irgun, Haganah, dan Lehi, melakukan tindakan kekerasan terhadap target militer dan sipil Inggris dalam upaya mereka untuk mendirikan negara Yahudi merdeka. Sementara Mufti Agung Yerusalem, Amin al-Husseini, bekerja sama dengan Jerman Nazi selama Perang Dunia II, tidak semua Muslim mendukung tindakannya, dan ada kasus di mana Muslim membantu menyelamatkan Yahudi selama Holokaus. Pada tahun 1946, pengeboman yang diatur oleh Irgun di Hotel King David di Yerusalem mengakibatkan kematian 91 orang, termasuk pejabat Inggris, warga sipil, dan staf hotel. Menachem Begin dan Yitzhak Shamir, yang kemudian menjadi pemimpin politik di negara Israel, berada di balik serangan teroris ini. Insiden Exodus 1947 terjadi ketika sebuah kapal yang membawa korban selamat Holokaus Yahudi, yang mencari perlindungan di Palestina, dicegat oleh angkatan laut Inggris, yang menyebabkan bentrokan dan akhirnya deportasi para pengungsi kembali ke Eropa. Selama Perang Dunia II, Palestina berfungsi sebagai lokasi strategis penting untuk operasi militer Inggris melawan pasukan Poros di Afrika Utara. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian untuk Palestina, menyarankan negara Yahudi dan Arab yang terpisah, tetapi ditolak oleh negara-negara Arab sementara diterima oleh para pemimpin Yahudi.

3.4. Perang Palestina 1948 dan dampaknya

Pada tahun 1947, PBB mengadopsi rencana pembagian untuk solusi dua negara di sisa wilayah mandat. Rencana tersebut diterima oleh kepemimpinan Yahudi tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab, dan Inggris menolak untuk melaksanakan rencana tersebut. Pada malam penarikan terakhir Inggris, Badan Yahudi untuk Israel, yang dipimpin oleh David Ben-Gurion, mendeklarasikan pendirian Negara Israel sesuai dengan rencana PBB yang diusulkan. Komite Tinggi Arab tidak mendeklarasikan negaranya sendiri dan sebaliknya, bersama dengan Transyordania, Mesir, dan anggota Liga Arab lainnya pada saat itu, memulai aksi militer yang mengakibatkan Perang Arab-Israel 1948. Perang ini menyebabkan pemindahan paksa sebagian besar penduduknya yang mayoritas Arab, dan akibatnya pendirian Israel, yang oleh orang Palestina disebut Nakba ("malapetaka"). Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan yang ditetapkan sebagai bagian dari negara Arab di bawah rencana PBB. Mesir menduduki Jalur Gaza, dan Transyordania menduduki dan kemudian mencaplok Tepi Barat. Mesir awalnya mendukung pembentukan Pemerintahan Seluruh Palestina tetapi membubarkannya pada tahun 1959. Transyordania tidak pernah mengakuinya dan malah memutuskan untuk menggabungkan Tepi Barat dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. Aneksasi tersebut diratifikasi pada tahun 1950 tetapi ditolak oleh komunitas internasional.

3.5. Pendudukan Israel dan kebangkitan PLO (pasca 1967)

Perang Enam Hari pada tahun 1967, ketika Israel berperang melawan Mesir, Yordania, dan Suriah, berakhir dengan Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta wilayah lainnya. Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikuasai oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel. Piagam Nasional Palestina dari PLO mendefinisikan batas-batas Palestina sebagai seluruh sisa wilayah mandat, termasuk Israel. Menyusul Perang Enam Hari, PLO pindah ke Yordania, tetapi pindah ke Lebanon pada tahun 1971.

KTT Liga Arab Oktober 1974 menunjuk PLO sebagai "satu-satunya wakil sah rakyat Palestina" dan menegaskan kembali "hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak". Pada bulan November 1974, PLO diakui kompeten dalam semua hal yang berkaitan dengan masalah Palestina oleh Majelis Umum PBB yang memberikan mereka status pengamat sebagai "entitas non-negara" di PBB. Melalui Perjanjian Camp David tahun 1979, Mesir memberi isyarat berakhirnya klaimnya sendiri atas Jalur Gaza. Pada bulan Juli 1988, Yordania menyerahkan klaimnya atas Tepi Barat-dengan pengecualian perwalian atas Haram al-Sharif-kepada PLO.

Setelah Israel merebut dan menduduki Tepi Barat dari Yordania dan Jalur Gaza dari Mesir, Israel mulai mendirikan permukiman Israel di sana. Administrasi penduduk Arab di wilayah-wilayah ini dilakukan oleh Administrasi Sipil Israel dari Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah dan oleh dewan kotamadya lokal yang ada sebelum pengambilalihan Israel. Pada tahun 1980, Israel memutuskan untuk membekukan pemilihan dewan-dewan ini dan sebagai gantinya mendirikan Liga Desa, yang para pejabatnya berada di bawah pengaruh Israel. Belakangan model ini menjadi tidak efektif bagi Israel maupun Palestina, dan Liga Desa mulai bubar, dengan yang terakhir adalah Liga Hebron, yang dibubarkan pada Februari 1988.

3.6. Intifada Pertama dan upaya negosiasi damai

Intifada Pertama meletus pada tahun 1987, ditandai dengan protes luas, pemogokan, dan tindakan pembangkangan sipil oleh warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat terhadap pendudukan Israel. Pada bulan November 1988, legislatif PLO, saat berada di pengasingan, mendeklarasikan pendirian "Negara Palestina". Pada bulan berikutnya, negara ini dengan cepat diakui oleh banyak negara, termasuk Mesir dan Yordania. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Palestina, Negara Palestina digambarkan didirikan di "wilayah Palestina", tanpa secara eksplisit menyebutkan lebih lanjut. Setelah Deklarasi Kemerdekaan 1988, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui proklamasi tersebut dan memutuskan untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" di PBB. Meskipun demikian, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Bentrokan kekerasan antara demonstran Palestina dan pasukan Israel meningkat sepanjang tahun 1989, mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan meningkatnya ketegangan di wilayah pendudukan. Tahun 1990 menyaksikan penerapan tindakan ketat oleh pemerintah Israel, termasuk jam malam dan penutupan, dalam upaya untuk menekan Intifada dan mempertahankan kontrol atas wilayah pendudukan.

Perang Teluk 1990-1991 membawa perhatian lebih besar pada konflik tersebut, yang mengarah pada upaya diplomatik yang meningkat untuk menemukan resolusi damai. Saddam Hussein adalah pendukung perjuangan Palestina dan memenangkan dukungan dari Arafat selama perang. Setelah invasi Kuwait, Saddam mengejutkan komunitas internasional dengan mengajukan tawaran damai kepada Israel dan menarik pasukan Irak dari Kuwait, sebagai imbalan atas penarikan diri dari Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan. Meskipun tawaran damai ditolak, Saddam kemudian memerintahkan penembakan rudal scud ke wilayah Israel. Gerakan ini didukung oleh warga Palestina. Perang tersebut juga menyebabkan pengusiran warga Palestina dari Kuwait dan Arab Saudi, karena pemerintah mereka mendukung Irak.

Pada tahun 1993, Perjanjian Oslo ditandatangani antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang mengarah pada pembentukan Otoritas Nasional Palestina (PNA) dan potensi jalan menuju perdamaian. Yasser Arafat terpilih sebagai presiden PNA yang baru dibentuk pada tahun 1994, menandai langkah signifikan menuju pemerintahan sendiri. Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", sebagai imbalan PLO mengakui hak Israel untuk hidup damai, menerima resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Akibatnya, pada tahun 1994 PLO mendirikan administrasi teritorial Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA), yang menjalankan beberapa fungsi pemerintahan di bagian-bagian dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sebagaimana dipertimbangkan dalam Perjanjian Oslo, Israel mengizinkan PLO untuk mendirikan lembaga administrasi sementara di wilayah Palestina, yang berwujud PNA. PNA diberi kendali sipil di Area B dan kendali sipil dan keamanan di Area A, dan tetap tidak terlibat di Area C.

Proses perdamaian mendapat pertentangan dari Palestina dan Israel. Organisasi militan Islam seperti Hamas dan Jihad Islam menentang serangan tersebut dan merespons dengan melakukan serangan terhadap warga sipil di seluruh Israel. Pada tahun 1994, Baruch Goldstein, seorang ekstremis Israel menembak mati 29 orang di Hebron, yang dikenal sebagai Pembantaian Gua Para Leluhur. Peristiwa-peristiwa ini menyebabkan meningkatnya penentangan Palestina terhadap proses perdamaian. Tragisnya, pada tahun 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dibunuh oleh Yigal Amir - seorang ekstremis, yang menyebabkan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut.

Pemilihan umum Palestina pertama berlangsung pada tahun 1996, menghasilkan terpilihnya kembali Arafat sebagai presiden dan pembentukan Dewan Legislatif Palestina. Memulai implementasi Perjanjian Oslo, Israel mulai mengerahkan kembali pasukannya dari kota-kota Palestina tertentu di Tepi Barat pada tahun 1997. Negosiasi antara Israel dan Otoritas Palestina berlanjut, meskipun dengan kemajuan yang lambat dan perdebatan sengit mengenai Yerusalem, permukiman, dan pengungsi pada tahun 1998. Pada tahun 1997, pemerintah Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dan pemerintah Palestina menandatangani Protokol Hebron, yang menguraikan pengerahan kembali pasukan Israel dari sebagian Hebron di Tepi Barat, memberikan pemerintah kendali yang lebih besar atas kota tersebut. Israel dan pemerintah Palestina menandatangani Memorandum Sungai Wye pada tahun 1998, yang bertujuan untuk memajukan implementasi Perjanjian Oslo. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk penarikan Israel dan kerja sama keamanan.

Periode Tahun-tahun Oslo membawa kemakmuran besar bagi daerah-daerah yang dikuasai pemerintah, meskipun ada beberapa masalah ekonomi. Otoritas Palestina membangun bandara kedua negara itu di Gaza, setelah Bandar Udara Internasional Yerusalem. Upacara peresmian bandara dihadiri oleh Bill Clinton dan Nelson Mandela. Pada tahun 1999, Ehud Barak mengambil alih posisi Perdana Menteri Israel, memperbarui upaya untuk mencapai kesepakatan status akhir dengan Palestina. KTT Camp David pada tahun 2000 bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tersisa tetapi berakhir tanpa kesepakatan komprehensif, menjadi tonggak sejarah dalam proses perdamaian.

3.7. Intifada Kedua dan perpecahan internal

Sebuah KTT perdamaian antara Yasser Arafat dan Ehud Barak dimediasi oleh Bill Clinton pada tahun 2000. Seharusnya ini menjadi kesepakatan akhir yang mengakhiri konflik secara resmi selamanya. Namun kesepakatan tersebut gagal mengatasi masalah pengungsi Palestina, status Yerusalem dan masalah keamanan Israel. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kegagalan KTT tersebut. Ini menjadi salah satu pemicu utama pemberontakan yang akan terjadi selanjutnya. Pada bulan September 2000, pemimpin oposisi saat itu dari Partai Likud, Ariel Sharon, melakukan kunjungan proaktif ke Bukit Bait Suci dan menyampaikan pidato kontroversial, yang membuat marah warga Palestina Yerusalem. Ketegangan meningkat menjadi kerusuhan. Bentrokan berdarah terjadi di sekitar Yerusalem. Meningkatnya kekerasan mengakibatkan penutupan Bandara Yerusalem, yang belum beroperasi hingga saat ini. Semakin banyak kerusuhan antara Yahudi dan Arab terjadi pada Oktober 2000 di Israel.

Pada bulan yang sama, dua tentara Israel dihakimi massa dan dibunuh di Ramallah. Antara November dan Desember, bentrokan antara Palestina dan Israel semakin meningkat. Pada tahun 2001, KTT Taba diadakan antara Israel dan Palestina. Tetapi KTT tersebut gagal dilaksanakan dan Ariel Sharon menjadi perdana menteri dalam pemilihan umum tahun 2001. Pada tahun 2001, serangan dari kelompok militan Palestina terhadap Israel meningkat. Bandar Udara Gaza dihancurkan dalam serangan udara oleh tentara Israel pada tahun 2001, yang diklaim sebagai balasan atas serangan sebelumnya oleh Hamas. Pada Januari 2002, komando angkatan laut IDF Shayetet 13 menangkap Karine A, sebuah kapal barang yang membawa senjata dari Iran menuju Israel. Resolusi DK PBB 1397 disahkan, yang menegaskan kembali solusi dua negara dan meletakkan dasar bagi peta jalan menuju perdamaian. Serangan lain oleh Hamas menewaskan 30 orang di Netanya. Sebuah KTT perdamaian diselenggarakan oleh Liga Arab di Beirut, yang didukung oleh Arafat dan hampir diabaikan oleh Israel.

Pada tahun 2002, Israel melancarkan Operasi Perisai Pertahanan setelah Pembantaian Paskah. Pertempuran sengit antara IDF dan pejuang Palestina terjadi di Jenin. Gereja Kelahiran dikepung oleh IDF selama satu minggu hingga negosiasi yang berhasil terjadi, yang mengakibatkan penarikan pasukan Israel dari gereja tersebut. Antara tahun 2003 dan 2004, orang-orang dari suku Qawasameh di Hebron tewas atau meledakkan diri dalam bom bunuh diri. Ariel Sharon memerintahkan pembangunan penghalang di seluruh wilayah yang dikuasai Palestina dan permukiman Israel di Tepi Barat untuk mencegah serangan di masa depan. Saddam Hussein memberikan dukungan finansial kepada militan Palestina dari Irak selama periode intifada, dari tahun 2000 hingga penggulingannya pada tahun 2003. Sebuah proposal perdamaian dibuat pada tahun 2003, yang didukung oleh Arafat dan ditolak oleh Sharon. Pada tahun 2004, pemimpin dan salah satu pendiri Hamas, Ahmed Yassin, dibunuh oleh tentara Israel di Gaza. Yasser Arafat dikurung di markasnya di Ramallah. Pada tanggal 11 November, Yasser Arafat meninggal di Paris.

Pada minggu pertama tahun 2005, Mahmoud Abbas terpilih sebagai presiden Negara Palestina. Pada tahun 2005, Israel sepenuhnya menarik diri dari Jalur Gaza dengan menghancurkan permukimannya di sana. Pada tahun 2005, situasi mulai mereda. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina. Hal ini menyebabkan kebuntuan politik dengan Fatah. Bentrokan bersenjata terjadi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bentrokan tersebut berubah menjadi perang saudara, yang berakhir dengan bentrokan berdarah di Jalur Gaza. Akibatnya, Hamas menguasai seluruh wilayah Gaza. Ratusan orang tewas dalam perang saudara tersebut, termasuk militan dan warga sipil. Sejak saat itu, Hamas memperoleh lebih banyak kemerdekaan dalam praktik militernya. Sejak 2007, Israel telah memimpin blokade parsial di Gaza. KTT perdamaian lainnya diselenggarakan oleh Liga Arab pada tahun 2007, dengan tawaran yang sama yang diajukan pada KTT 2002. Namun, proses perdamaian tidak dapat berjalan. PNA memperoleh kendali penuh atas Jalur Gaza dengan pengecualian perbatasan, wilayah udara, dan perairan teritorialnya.

3.8. Konflik berkelanjutan dan situasi terkini

Perpecahan antara Tepi Barat dan Gaza mempersulit upaya untuk mencapai persatuan Palestina dan menegosiasikan kesepakatan damai komprehensif dengan Israel. Beberapa putaran pembicaraan rekonsiliasi diadakan, tetapi tidak ada kesepakatan abadi yang tercapai. Perpecahan tersebut juga menghambat pembentukan negara Palestina yang bersatu dan menyebabkan struktur pemerintahan dan kebijakan yang berbeda di kedua wilayah tersebut.

Sepanjang periode ini, terjadi wabah kekerasan dan ketegangan sporadis antara Palestina dan Israel. Sejak 2001, insiden serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel dan operasi militer Israel sebagai tanggapan sering mengakibatkan korban jiwa dan semakin memperburuk situasi. Menyusul konflik antar-Palestina pada tahun 2006, Hamas mengambil alih kendali Jalur Gaza (Hamas sudah memiliki mayoritas di PLC), dan Fatah mengambil alih kendali Tepi Barat. Sejak 2007, Jalur Gaza diperintah oleh Hamas, dan Tepi Barat oleh Otoritas Palestina yang dipimpin partai Fatah.

Upaya internasional untuk menghidupkan kembali proses perdamaian terus berlanjut. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan pemerintahan yang berbeda, melakukan berbagai upaya untuk menengahi negosiasi antara Israel dan Palestina. Namun, hambatan signifikan seperti perluasan permukiman, status Yerusalem, perbatasan, dan hak kembali bagi pengungsi Palestina, tetap belum terselesaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif diplomatik telah muncul, termasuk perjanjian normalisasi antara Israel dan beberapa negara Arab, yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham. Perjanjian ini, meskipun tidak secara langsung membahas konflik Israel-Palestina, telah membentuk kembali dinamika regional dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan aspirasi Palestina untuk menjadi negara. Status quo tetap menantang bagi Palestina, dengan masalah pendudukan yang sedang berlangsung, perluasan permukiman, pembatasan gerakan, dan kesulitan ekonomi.

Serangan oleh kelompok bersenjata pimpinan Hamas pada Oktober 2023 di Israel diikuti oleh perang Gaza, yang telah menyebabkan kehancuran luas dan krisis kemanusiaan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pengungsian hampir seluruh penduduknya. Komite khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah pakar serta organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch telah menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap bangsa Palestina selama invasi yang sedang berlangsung dan pengeboman Jalur Gaza. Wabah kekerasan terbaru di wilayah tersebut adalah perang Israel-Hamas (2023-sekarang), yang melibatkan pertempuran antara Israel dan pasukan Palestina pimpinan Hamas di Jalur Gaza, dengan limpahan perang yang terjadi secara bersamaan di Tepi Barat.

4. Geografi

Wilayah yang diklaim oleh negara ini, yang dikenal sebagai wilayah Palestina, terletak di Levant Selatan di kawasan Timur Tengah. Palestina adalah bagian dari Bulan Sabit Subur, bersama dengan Israel, Yordania, Lebanon, Irak, dan Suriah. Jalur Gaza berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah barat, Mesir di sebelah selatan, dan Israel di sebelah utara dan timur. Tepi Barat berbatasan dengan Yordania di sebelah timur, dan Israel di sebelah utara, selatan, dan barat. Palestina berbagi perbatasan lautnya dengan Israel, Mesir, dan Siprus. Dengan demikian, dua enklaf yang merupakan wilayah yang diklaim oleh Negara Palestina tidak memiliki batas geografis satu sama lain, karena dipisahkan oleh Israel. Wilayah-wilayah ini akan menjadi negara terluas ke-163 di dunia berdasarkan luas daratan.

Tepi Barat adalah wilayah pegunungan. Wilayah ini dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu Gunung Nablus (Jabal Nablus), Perbukitan Hebron, dan Pegunungan Yerusalem (Jibal al-Quds). Perbukitan Samaria dan Perbukitan Yudea adalah rangkaian pegunungan di Tepi Barat, dengan Gunung Nabi Yunis setinggi 1.03 K m di Kegubernuran Hebron sebagai puncak tertingginya. Hingga abad ke-19, Hebron adalah kota tertinggi di Timur Tengah. Sementara Yerusalem terletak di sebuah dataran tinggi di dataran tinggi tengah dan dikelilingi oleh lembah-lembah. Wilayah ini terdiri dari lembah-lembah subur, seperti Lembah Yizreel dan Lembah Sungai Yordan. Palestina adalah rumah bagi pohon zaitun terbesar di dunia, yang terletak di Yerusalem. Sekitar 45% lahan Palestina didedikasikan untuk menanam pohon zaitun.

Palestina memiliki danau dan sungai penting yang memainkan peran vital dalam geografi dan ekosistemnya. Sungai Yordan mengalir ke selatan, membentuk bagian dari perbatasan timur Palestina dan melewati Danau Galilea sebelum mencapai Laut Mati. Menurut tradisi Kristen, ini adalah tempat pembaptisan Yesus. Laut Mati, yang berbatasan dengan bagian timur negara itu, adalah titik terendah di bumi. Yeriko, yang terletak di dekatnya, adalah kota terendah di dunia. Desa-desa dan daerah pinggiran kota di sekitar Yerusalem adalah rumah bagi badan air kuno. Terdapat beberapa lembah sungai (wadi) di seluruh negeri. Perairan ini menyediakan sumber daya penting untuk pertanian dan rekreasi sekaligus mendukung berbagai ekosistem.

Tiga ekoregion darat ditemukan di daerah tersebut: Hutan konifer-sklerofil-berdaun lebar Mediterania Timur, Gurun Arab, dan Gurun semak Mesopotamia. Palestina memiliki sejumlah masalah lingkungan; masalah yang dihadapi Jalur Gaza termasuk penggurunan; salinisasi air tawar; pengolahan limbah; penyakit bawaan air; degradasi tanah; serta penipisan dan kontaminasi sumber daya air bawah tanah. Di Tepi Barat, banyak masalah yang sama berlaku; meskipun air tawar jauh lebih melimpah, akses dibatasi oleh sengketa yang sedang berlangsung.

4.1. Iklim

Suhu di Palestina sangat bervariasi. Iklim di Tepi Barat sebagian besar adalah Mediterania, sedikit lebih sejuk di daerah dataran tinggi dibandingkan dengan garis pantai, di sebelah barat daerah tersebut. Di sebelah timur, Tepi Barat mencakup sebagian besar Gurun Yudea termasuk garis pantai barat Laut Mati, yang ditandai dengan iklim kering dan panas. Gaza memiliki iklim semi-kering panas (Köppen: BSh) dengan musim dingin yang sejuk dan musim panas yang kering dan panas. Musim semi tiba sekitar bulan Maret-April dan bulan-bulan terpanas adalah Juli dan Agustus, dengan suhu tertinggi rata-rata 33 °C. Bulan terdingin adalah Januari dengan suhu biasanya 7 °C. Hujan jarang terjadi dan umumnya turun antara November dan Maret, dengan tingkat curah hujan tahunan sekitar 0.1 m (4.57 in).

4.2. Keanekaragaman hayati

Palestina tidak memiliki taman nasional atau kawasan lindung yang diakui secara resmi. Namun, ada beberapa kawasan di Tepi Barat yang dianggap memiliki signifikansi ekologis dan budaya dan dikelola dengan upaya konservasi. Kawasan-kawasan ini sering disebut sebagai cagar alam atau zona lindung. Terletak di dekat Yerikho di Tepi Barat, Wadi Qelt adalah lembah gurun dengan flora dan fauna yang unik. Cagar alam ini dikenal dengan lanskapnya yang terjal, mata air alami, dan situs-situs bersejarah seperti Biara St. George. Upaya telah dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan keindahan alam daerah tersebut. Gurun Yudea populer dengan "Unta Yudea". Kebun Binatang Qalqilya di Kegubernuran Qalqilya, adalah satu-satunya kebun binatang yang saat ini aktif di negara tersebut. Kebun Binatang Gaza ditutup karena kondisi yang buruk. Pemerintah Israel telah membangun berbagai taman nasional di Area C, yang juga dianggap ilegal menurut hukum internasional.

5. Pemerintahan dan Politik

Mahmoud Abbas

Mohammad Mustafa

Palestina menjalankan sistem pemerintahan semi-presidensial. Negara ini terdiri dari lembaga-lembaga yang terkait dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang mencakup Presiden Negara Palestina, yang ditunjuk oleh Dewan Pusat Palestina, Dewan Nasional Palestina, dan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, yang menjalankan fungsi pemerintahan di pengasingan, serta memelihara jaringan hubungan luar negeri yang luas. PLO merupakan gabungan dari beberapa partai politik.

Hal ini harus dibedakan dari Presiden Otoritas Nasional Palestina, Dewan Legislatif Palestina, dan Kabinet PNA, yang semuanya terkait dengan Otoritas Nasional Palestina (PNA). Dokumen pendirian Palestina adalah Deklarasi Kemerdekaan Palestina, yang harus dibedakan dari Piagam Nasional Palestina PLO yang tidak terkait dan Hukum Dasar Palestina PNA.

Pemerintah Palestina terbagi menjadi dua entitas geografis - Otoritas Palestina yang diperintah oleh Fatah, yang memiliki kendali parsial atas Tepi Barat, dan Jalur Gaza, yang berada di bawah kendali kelompok militan Hamas. Fatah adalah partai sekuler yang didirikan oleh Yasser Arafat dan menikmati hubungan yang relatif baik dengan negara-negara Barat. Di sisi lain, Hamas adalah kelompok militan yang didasarkan pada nasionalis Palestina dan ideologi Islam, yang terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin. Hamas memiliki hubungan yang tegang dengan Amerika Serikat, tetapi menerima dukungan dari Iran. Front Populer untuk Pembebasan Palestina adalah partai sekuler populer lainnya, yang didirikan oleh George Habash. Mahmoud Abbas adalah presiden negara tersebut sejak tahun 2005. Mohammad Shtayyeh adalah perdana menteri Palestina, yang mengundurkan diri pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Mohammad Mustafa diangkat sebagai perdana menteri baru negara tersebut, setelah pengunduran diri Shtayyeh. Yahya Sinwar adalah pemimpin pemerintahan Hamas di Jalur Gaza sebelum kematiannya pada 16 Oktober 2024. Menurut Freedom House, PNA memerintah Palestina secara otoriter, termasuk dengan menekan aktivis dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah.

Yerusalem termasuk Haramush Syarif, diklaim sebagai ibu kota oleh Palestina, yang telah berada di bawah pendudukan oleh Israel. Saat ini pusat administrasi sementara berada di Ramallah, yang berjarak 10 km dari Yerusalem. Muqata menjadi tuan rumah bagi kementerian negara dan kantor perwakilan. Pada tahun 2000, sebuah gedung pemerintah dibangun di pinggiran Yerusalem, Abu Dis, untuk menampung kantor Yasser Arafat dan parlemen Palestina. Sejak Intifada Kedua, kondisi kota tersebut membuat situs ini tidak cocok untuk beroperasi sebagai ibu kota, baik sementara maupun permanen. Meskipun demikian, entitas Palestina telah mempertahankan kehadirannya di kota tersebut. Karena beberapa bagian kota juga berada di bawah kendali Palestina dan banyak negara memiliki konsulat mereka di Yerusalem.

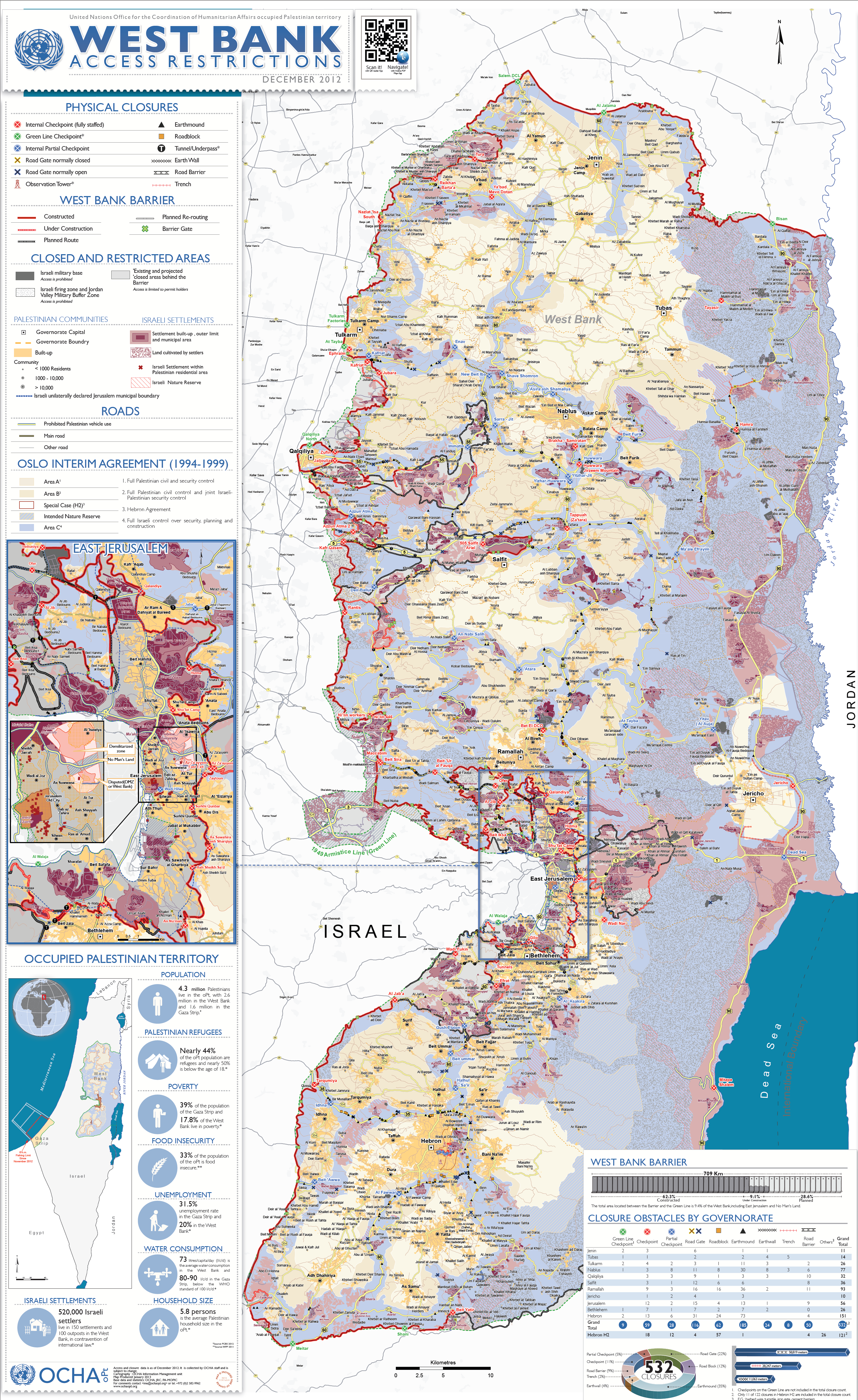

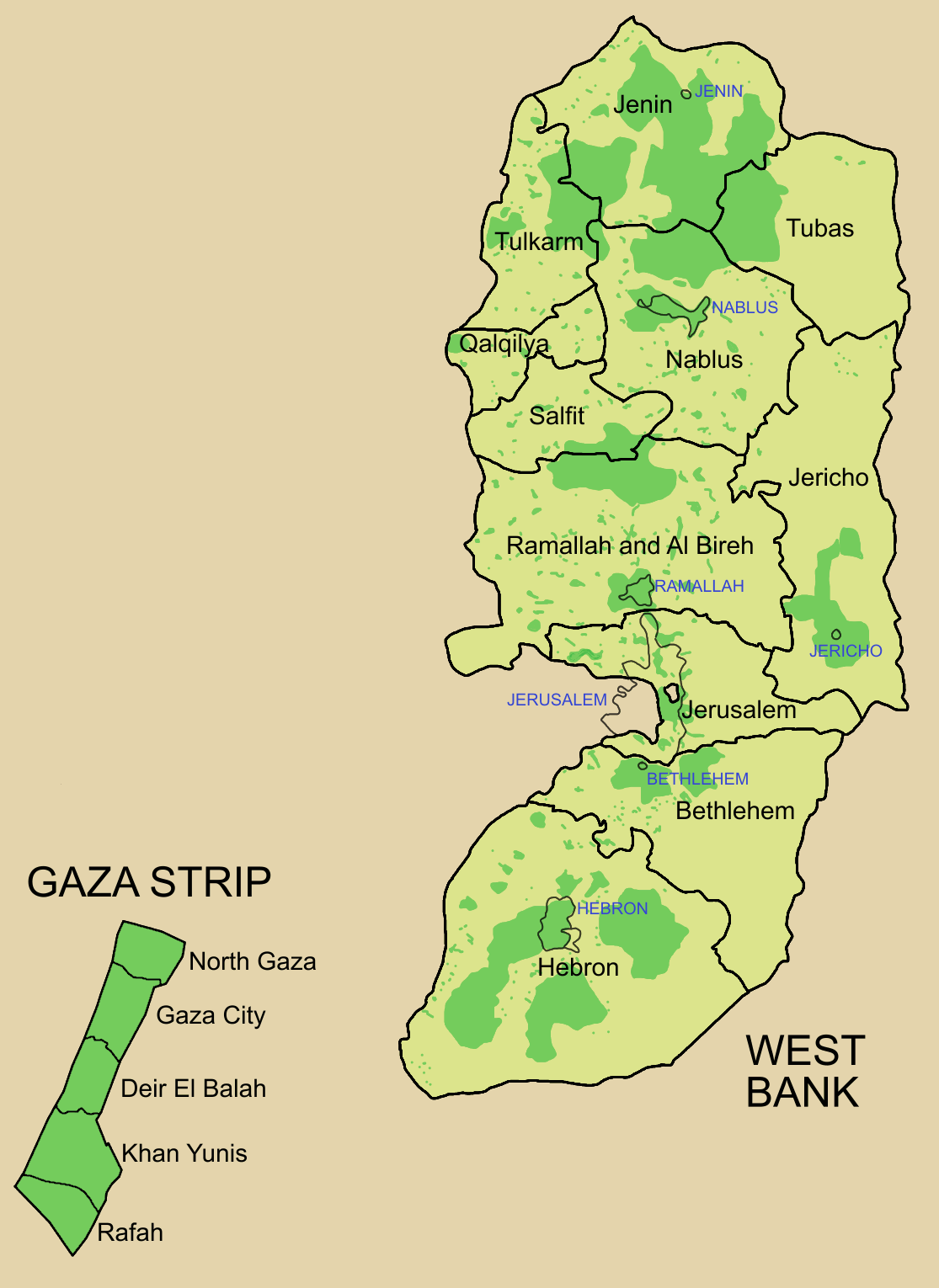

5.1. Pembagian administratif

Negara Palestina dibagi menjadi enam belas divisi administratif. Kegubernuran di Tepi Barat dikelompokkan menjadi tiga wilayah sesuai Perjanjian Oslo II. Area A mencakup 18% wilayah Tepi Barat dan dikelola oleh pemerintah Palestina. Area B mencakup 22% wilayah Tepi Barat, dan berada di bawah kendali sipil Palestina, serta kendali keamanan bersama Israel-Palestina. Area C, kecuali Yerusalem Timur, mencakup 60% wilayah Tepi Barat, dan dikelola oleh Administrasi Sipil Israel, namun, pemerintah Palestina menyediakan layanan pendidikan dan medis kepada 150.000 warga Palestina di wilayah tersebut, sebuah pengaturan yang disepakati dalam perjanjian Oslo II oleh kepemimpinan Israel dan Palestina. Lebih dari 99% Area C terlarang bagi warga Palestina, karena masalah keamanan dan merupakan titik negosiasi yang sedang berlangsung. Terdapat sekitar 330.000 warga Israel yang tinggal di permukiman di Area C. Meskipun Area C berada di bawah hukum militer, warga Israel yang tinggal di sana berhak atas hak sipil penuh. Enklaf Palestina yang saat ini berada di bawah administrasi Palestina berwarna merah (Area A dan B; tidak termasuk Jalur Gaza, yang berada di bawah kekuasaan Hamas).

Yerusalem Timur (terdiri dari kotamadya sektor timur Yordania pra-1967 yang kecil beserta wilayah signifikan Tepi Barat pra-1967 yang ditetapkan oleh Israel pada tahun 1967) dikelola sebagai bagian dari Distrik Yerusalem Israel tetapi diklaim oleh Palestina sebagai bagian dari Kegubernuran Yerusalem. Wilayah ini secara efektif dianeksasi oleh Israel pada tahun 1967, melalui penerapan hukum, yurisdiksi, dan administrasi Israel di bawah undang-undang tahun 1948 yang diamendemen untuk tujuan tersebut, aneksasi yang diklaim ini ditegaskan kembali secara konstitusional (secara implisit) dalam Hukum Dasar: Yerusalem 1980, tetapi aneksasi ini tidak diakui oleh negara lain mana pun. Pada tahun 2010, dari 456.000 orang di Yerusalem Timur, sekitar 60% adalah warga Palestina dan 40% adalah warga Israel. Namun, sejak akhir tahun 2000-an, Tembok Pemisah Israel di Tepi Barat secara efektif telah menganeksasi kembali puluhan ribu warga Palestina yang memiliki kartu identitas Israel ke Tepi Barat, meninggalkan Yerusalem Timur di dalam tembok pemisah dengan mayoritas kecil warga Israel (60%). Berdasarkan Perjanjian Oslo, Yerusalem diusulkan untuk dimasukkan dalam negosiasi di masa depan dan menurut Israel, Perjanjian Oslo melarang Otoritas Palestina beroperasi di Yerusalem. Namun, beberapa bagian Yerusalem, yaitu lingkungan yang terletak di luar Kota Tua bersejarah tetapi merupakan bagian dari Yerusalem Timur, dialokasikan untuk Otoritas Palestina.

| Nama | Luas (km2) | Populasi | Kepadatan (per km2) | Muhafazah (ibu kota distrik) |

|---|---|---|---|---|

| Jenin | 583 | 311.231 | 533,8 | Jenin |

| Tubas | 402 | 64.719 | 161,0 | Tubas |

| Tulkarm | 246 | 182.053 | 740,0 | Tulkarm |

| Nablus | 605 | 380.961 | 629,7 | Nablus |

| Qalqiliya | 166 | 110.800 | 667,5 | Qalqilya |

| Salfit | 204 | 70.727 | 346,7 | Salfit |

| Ramallah & Al-Bireh | 855 | 348.110 | 407,1 | Ramallah |

| Yerikho & Al Aghwar | 593 | 52.154 | 87,9 | Yerikho |

| Yerusalem | 345 | 419.108 | 1214,8 | Yerusalem (lihat Status Yerusalem) |

| Betlehem | 659 | 216.114 | 927,9 | Betlehem |

| Hebron | 997 | 706.508 | 708,6 | Hebron |

| Gaza Utara | 61 | 362.772 | 5947,1 | Jabalia |

| Gaza | 74 | 625.824 | 8457,1 | Kota Gaza |

| Deir Al-Balah | 58 | 264.455 | 4559,6 | Deir al-Balah |

| Khan Yunis | 108 | 341.393 | 3161,0 | Khan Yunis |

| Rafah | 64 | 225.538 | 3524,0 | Rafah |

Catatan: Data untuk Kegubernuran Yerusalem mencakup Yerusalem Timur yang diduduki beserta populasi Israelnya.

5.2. Hukum dan keamanan

Negara Palestina memiliki sejumlah pasukan keamanan, termasuk Pasukan Polisi Sipil, Pasukan Keamanan Nasional dan Badan Intelijen, dengan fungsi menjaga keamanan dan melindungi warga Palestina serta Negara Palestina. Semua pasukan ini merupakan bagian dari Dinas Keamanan Palestina. PSF terutama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan operasi kontraterorisme di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali Otoritas Palestina.

Tentara Pembebasan Palestina (PLA) adalah tentara tetap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Tentara ini didirikan pada tahun-tahun awal gerakan nasional Palestina tetapi sebagian besar tidak aktif sejak Perjanjian Oslo. Peran PLA dimaksudkan sebagai kekuatan militer konvensional tetapi telah bergeser ke peran yang lebih simbolis dan politis.

6. Militer

Dinas Keamanan Palestina terdiri dari angkatan bersenjata dan badan intelijen, yang didirikan selama Perjanjian Oslo. Fungsinya adalah untuk menjaga keamanan internal dan menegakkan hukum di wilayah yang dikendalikan PNA. Dinas ini tidak beroperasi sebagai angkatan bersenjata independen suatu negara. Sebelum Perjanjian Oslo, PLO memimpin pemberontakan bersenjata melawan Israel, yang mencakup koalisi kelompok militan dan termasuk cabang militernya sendiri - Tentara Pembebasan Palestina. Namun, sejak perjanjian 1993-1995, tentara ini tidak aktif dan hanya beroperasi di Suriah. Fedayeen Palestina adalah militan Palestina dan tentara gerilya. Mereka dianggap sebagai "pejuang kemerdekaan" oleh Palestina dan "teroris" oleh Israel. Hamas menganggap dirinya sebagai kekuatan independen, yang lebih kuat dan berpengaruh daripada PSF, bersama dengan organisasi militan lainnya seperti Jihad Islam (Brigade Al-Quds). Hamas adalah tentara gerilya, yang didukung oleh Iran, Qatar, dan Turki. Menurut CIA World Factbook, Brigade Qassam memiliki 20.000 hingga 25.000 anggota, meskipun angka ini masih diperdebatkan. Penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005 memberi Hamas kesempatan untuk mengembangkan sayap militernya.

Iran dan Hizbullah telah menyelundupkan senjata ke Hamas melalui darat melintasi Semenanjung Sinai melalui Sudan dan Libya, serta melalui laut. Pelatihan militer intensif dan senjata yang terkumpul telah memungkinkan Hamas untuk secara bertahap mengatur unit-unit regional sebesar brigade yang masing-masing berisi 2.500-3.500 pejuang. Sejak tahun 2020, latihan bersama yang dilakukan dengan kelompok militan lain di Gaza seperti Jihad Islam Palestina (PIJ) telah membiasakan unit-unit untuk beroperasi secara terkoordinasi, mendukung komando dan kendali Hamas, dan memfasilitasi kerja sama antara Hamas dan faksi-faksi yang lebih kecil. Upaya semacam itu dimulai secara sungguh-sungguh pada tahun 2007, setelah Hamas merebut kekuasaan di Jalur Gaza. Sejak itu, Iran telah memasok material dan pengetahuan agar Hamas dapat membangun gudang roket yang cukup besar, dengan lebih dari 10.000 roket dan mortir ditembakkan dalam konflik saat ini. Dengan bantuan Iran, Hamas telah mengembangkan produksi roket domestik yang kuat yang menggunakan pipa, kabel listrik, dan bahan sehari-hari lainnya untuk produksi improvisasi.

7. Hubungan luar negeri

Hubungan luar negeri dikelola dalam kerangka Kementerian Luar Negeri. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mewakili Negara Palestina dan memiliki kedutaan besar di negara-negara yang mengakuinya. Ia juga berpartisipasi dalam organisasi internasional sebagai anggota, anggota asosiasi, atau pengamat. Dalam beberapa kasus, karena sumber yang bertentangan, sulit untuk menentukan apakah partisipasi tersebut atas nama Negara Palestina, PLO sebagai entitas non-negara, atau Otoritas Nasional Palestina (PNA). Vatikan mengalihkan pengakuan ke Negara Palestina pada Mei 2015, menyusul pemungutan suara PBB tahun 2012. Perubahan ini sejalan dengan posisi Takhta Suci yang berkembang.

Saat ini, 146 negara anggota PBB (75%) mengakui Negara Palestina. Meskipun beberapa tidak mengakuinya, mereka mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina. Komite eksekutif PLO bertindak sebagai pemerintah, yang diberdayakan oleh PNC. Palestina adalah anggota penuh Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Uni untuk Mediterania. Swedia mengambil langkah signifikan pada tahun 2013 dengan meningkatkan status kantor perwakilan Palestina menjadi kedutaan besar penuh. Mereka menjadi negara anggota UE pertama di luar blok komunis سابق yang secara resmi mengakui negara Palestina.

Anggota Liga Arab dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam telah sangat mendukung posisi negara tersebut dalam konfliknya dengan Israel. Iran telah menjadi sekutu kuat Palestina sejak revolusi Islam dan telah memberikan dukungan militer kepada fedayeen Palestina dan kelompok militan, termasuk Hamas melalui Poros Perlawanan-nya, yang mencakup koalisi militer pemerintah dan pemberontak dari Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Hamas juga merupakan bagian dari poros perlawanan. Bahkan sebelum munculnya Perlawanan Islam di Irak yang didukung Iran, Irak adalah pendukung kuat Palestina ketika berada di bawah pemerintahan Ba'ath Saddam Hussein. Turki adalah pendukung Hamas dan Qatar telah menjadi pendukung keuangan utama dan telah menampung para pemimpin Hamas. Pada tahun 1988, sebagai bagian dari permintaan untuk diterimanya ke UNESCO, sebuah catatan penjelasan disiapkan yang mencantumkan 92 negara yang telah mengakui Negara Palestina, termasuk negara-negara Arab dan non-Arab seperti India. Pernah menjadi sekutu kuat Palestina, India telah memperkuat hubungannya dengan Israel sejak tahun 1991.

Muammar Gaddafi dari Libya adalah pendukung kemerdekaan Palestina dan dicari sebagai mediator dalam konflik Arab-Israel ketika ia mengajukan tawaran damai satu negara berjudul Isratin pada tahun 2000. Hubungan dengan Uni Emirat Arab memburuk ketika menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. Selama Perang Saudara Sri Lanka, PLO memberikan pelatihan bagi pemberontak Tamil untuk melawan pemerintah Sri Lanka. Republik Irlandia, Venezuela, dan Afrika Selatan adalah sekutu politik Palestina dan telah sangat menganjurkan pembentukan Palestina merdeka. Akibat perang yang sedang berlangsung, dukungan untuk negara tersebut telah meningkat. Sejak invasi Israel ke Gaza, banyak negara yang mendukung Palestina telah secara resmi mengakui negara tersebut. Ini termasuk Armenia, Spanyol, Norwegia, Bahama, Jamaika, Barbados, dan Trinidad dan Tobago. Hubungan dengan Indonesia telah terjalin erat, dengan Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan memberikan bantuan kemanusiaan serta dukungan diplomatik di berbagai forum internasional.

8. Status dan pengakuan negara

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendeklarasikan pendirian Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988. Terdapat berbagai pandangan mengenai status hukum Negara Palestina, baik di antara negara-negara internasional maupun para ahli hukum. Keberadaan negara Palestina diakui oleh negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik bilateral dengannya. Pada Januari 2015, Mahkamah Pidana Internasional mengafirmasi status "Negara" Palestina setelah pengakuan sebagai pengamat PBB, sebuah langkah yang dikutuk oleh para pemimpin Israel sebagai bentuk "terorisme diplomatik". Pada Desember 2015, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menuntut kedaulatan Palestina atas sumber daya alam di wilayah pendudukan. Resolusi tersebut menyerukan kepada Israel untuk menghentikan eksploitasi dan kerusakan serta memberikan hak kepada Palestina untuk mencari ganti rugi. Pada tahun 1988, deklarasi kemerdekaan Negara Palestina diakui oleh Majelis Umum dengan Resolusi 43/177. Pada tahun 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Resolusi 67/19, yang memberikan Palestina status "negara pengamat bukan anggota", yang secara efektif mengakuinya sebagai negara berdaulat.

Pada Agustus 2015, perwakilan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan rancangan resolusi yang akan memungkinkan negara pengamat non-anggota Palestina dan Takhta Suci untuk mengibarkan bendera mereka di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Awalnya, Palestina mempresentasikan inisiatif mereka sebagai upaya bersama dengan Takhta Suci, yang dibantah oleh Takhta Suci. Dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal dan Presiden Majelis Umum, Duta Besar Israel di PBB Ron Prosor menyebut langkah tersebut sebagai "penyalahgunaan sinis lainnya terhadap PBB ... untuk mendapatkan poin politik". Setelah pemungutan suara, yang disahkan dengan 119 suara mendukung, 8 menolak, dan 45 abstain, Duta Besar AS Samantha Power mengatakan bahwa "pengibaran bendera Palestina tidak akan membuat Israel dan Palestina lebih dekat". Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner menyebutnya sebagai upaya "kontraproduktif" untuk mengejar klaim kenegaraan di luar penyelesaian yang dinegosiasikan.

Pada upacara itu sendiri, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan bahwa peristiwa itu adalah "hari kebanggaan bagi rakyat Palestina di seluruh dunia, hari harapan", dan menyatakan "Sekarang adalah waktunya untuk memulihkan kepercayaan baik Israel maupun Palestina untuk penyelesaian damai dan, akhirnya, realisasi dua negara untuk dua bangsa."

Negara Palestina telah diakui oleh 146 dari 193 anggota PBB dan sejak 2012 memiliki status negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Status terbatas ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto, secara konsisten menggunakan vetonya atau mengancam akan melakukannya untuk memblokir keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Pada tanggal 29 November 2012, dalam pemungutan suara 138-9 (dengan 41 abstain dan 5 absen), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi 67/19, meningkatkan status Palestina dari "entitas pengamat" menjadi "negara pengamat non-anggota" dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang digambarkan sebagai pengakuan atas kedaulatan PLO. Status Palestina di PBB setara dengan status Takhta Suci.

PBB telah mengizinkan Palestina untuk menamai kantor perwakilannya di PBB sebagai "Misi Pengamat Tetap Negara Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa", dan Palestina telah menginstruksikan para diplomatnya untuk secara resmi mewakili "Negara Palestina"-bukan lagi Otoritas Nasional Palestina. Pada tanggal 17 Desember 2012, Kepala Protokol PBB Yeocheol Yoon menyatakan bahwa "sebutan 'Negara Palestina' akan digunakan oleh Sekretariat dalam semua dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa", dengan demikian mengakui gelar 'Negara Palestina' sebagai nama resmi negara tersebut untuk semua keperluan PBB; pada tanggal 21 Desember 2012, sebuah memorandum PBB membahas terminologi yang tepat untuk digunakan setelah GA 67/19. Di dalamnya dicatat bahwa tidak ada halangan hukum untuk menggunakan sebutan Palestina untuk merujuk pada wilayah geografis wilayah Palestina. Pada saat yang sama, dijelaskan bahwa juga tidak ada larangan untuk terus menggunakan istilah "Wilayah Pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur" atau terminologi lain yang mungkin biasa digunakan oleh Majelis.

Pada tanggal 2 April 2024, Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, meminta agar Dewan Keamanan mempertimbangkan permohonan keanggotaan yang baru. Hingga April, tujuh anggota DK PBB mengakui Palestina tetapi AS telah mengindikasikan bahwa mereka menentang permintaan tersebut dan sebagai tambahan, hukum AS menetapkan bahwa pendanaan AS untuk PBB akan dihentikan jika terjadi pengakuan penuh tanpa perjanjian Israel-Palestina. Pada tanggal 18 April, AS memveto resolusi PBB yang didukung secara luas yang akan mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB.

Resolusi Majelis Umum PBB Mei 2024 mulai berlaku dengan majelis umum 2024. Resolusi tersebut, yang mengakui hak Palestina untuk menjadi negara anggota penuh, juga memberikan hak kepada Palestina untuk mengajukan proposal dan amandemen dan Palestina diizinkan untuk duduk bersama negara-negara anggota lainnya di majelis tersebut.

9. Ekonomi

Palestina diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah dan berkembang oleh IMF. Pada tahun 2023, PDB negara tersebut adalah 40.00 B USD dan per kapita sekitar 4.50 K USD. Karena statusnya yang disengketakan, kondisi ekonomi telah terpengaruh. Emisi CO2 (metrik ton per kapita) adalah 0,6 pada tahun 2010. Menurut survei tahun 2011, tingkat kemiskinan Palestina adalah 25,8%. Menurut laporan Bank Dunia yang baru, pertumbuhan ekonomi Palestina diperkirakan akan melunak pada tahun 2023. Ekonomi Palestina sangat bergantung pada bantuan internasional, pengiriman uang oleh warga Palestina di luar negeri, dan industri lokal.

Menurut laporan Bank Dunia, dampak ekonomi dari kebijakan penutupan Israel sangat besar, secara langsung berkontribusi pada penurunan signifikan aktivitas ekonomi, pengangguran yang meluas, dan peningkatan kemiskinan sejak dimulainya Intifada Kedua pada September 2000. Pembatasan Israel yang diberlakukan di Area C saja mengakibatkan kerugian tahunan sekitar 3.40 B USD, yang merupakan hampir setengah dari PDB Palestina saat ini. Pembatasan ini telah sangat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Setelah Perang Gaza 2014, di mana banyak struktur rusak atau hancur, aliran bahan konstruksi dan bahan mentah ke Gaza sangat terbatas. Selain itu, ekspor reguler dari wilayah tersebut telah dihentikan sepenuhnya, memperburuk tantangan ekonomi yang dihadapi penduduk.

Salah satu tindakan memberatkan yang diberlakukan oleh Israel adalah sistem "punggung-ke-punggung" yang diterapkan di titik-titik persimpangan di wilayah Palestina. Kebijakan ini memaksa pengirim untuk membongkar dan memuat kembali barang-barang mereka dari satu truk ke truk lain, yang mengakibatkan biaya transportasi yang signifikan dan waktu transit yang lebih lama baik untuk produk jadi maupun bahan mentah. Biaya tambahan ini semakin menghambat pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi. Berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995, disepakati bahwa pemerintahan Area C akan dialihkan ke Otoritas Nasional Palestina dalam waktu 18 bulan, kecuali untuk hal-hal yang akan ditentukan dalam perjanjian status akhir. Namun, Israel gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian Oslo, menyoroti kebutuhan mendesak akan akuntabilitas dan diakhirinya impunitas. Komisi Eropa telah menyoroti dampak merugikan dari tembok pemisah Israel, memperkirakan bahwa hal itu telah menyebabkan pemiskinan ekonomi tahunan Palestina sebesar 2-3% dari PDB. Lebih lanjut, meningkatnya jumlah penutupan internal dan eksternal terus berdampak buruk pada prospek pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut sebuah studi tahun 2015, dampak ekonomi dari penggunaan ilegal sumber daya alam Palestina oleh Israel diperkirakan secara konservatif sebesar 1.83 B USD, setara dengan 22% dari PDB Palestina pada tahun itu. Menurut laporan Bank Dunia, pangsa sektor manufaktur terhadap PDB menurun dari 19% menjadi 10% antara penandatanganan Perjanjian Oslo hingga tahun 2011. Laporan yang sama, yang mengadopsi perkiraan konservatif, menunjukkan bahwa akses ke Area 'C' di sektor-sektor tertentu seperti mineral Laut Mati, telekomunikasi, pertambangan, pariwisata, dan konstruksi dapat berkontribusi setidaknya 22% terhadap PDB Palestina. Faktanya, laporan tersebut mencatat bahwa Israel dan Yordania bersama-sama menghasilkan sekitar 4.20 B USD per tahun dari penjualan produk-produk ini, yang mewakili 6% pasokan kalium global dan 73% produksi bromin global. Secara keseluruhan, jika Palestina memiliki akses tak terbatas ke tanah mereka sendiri di Area 'C,' potensi manfaat ekonomi bagi Palestina dapat meningkat sebesar 35% dari PDB, setidaknya sebesar 3.40 B USD per tahun. Demikian pula, pembatasan air menimbulkan biaya sebesar 1.90 B USD, setara dengan 23,4% dari PDB, sementara blokade berkelanjutan Israel terhadap Jalur Gaza mengakibatkan biaya sebesar 1.91 B USD, yang mewakili 23,5% dari PDB pada tahun 2010. Beban-beban ini tidak berkelanjutan bagi ekonomi mana pun, secara artifisial membatasi potensi ekonomi Palestina dan haknya untuk mengembangkan masyarakat yang makmur dengan ekonomi yang stabil dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Produk Domestik Bruto (PDB) keseluruhan Negara Palestina telah menurun sebesar 35% pada kuartal pertama tahun 2024, karena perang yang sedang berlangsung di Gaza, menurut laporan Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS). Terdapat perbedaan mencolok antara Tepi Barat, yang mengalami penurunan sebesar 25%, dan di Jalur Gaza, angkanya mencapai 86% di tengah perang yang sedang berlangsung. Sektor manufaktur menurun sebesar 29% di Tepi Barat dan 95% di Gaza, sementara sektor konstruksi menurun sebesar 42% di Tepi Barat dan pada dasarnya runtuh di Gaza, dengan penurunan sebesar 99%.

9.1. Pertanian

Setelah Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1967, pertanian Palestina mengalami kemunduran yang signifikan. Kontribusi sektor ini terhadap PDB menurun, dan tenaga kerja pertanian berkurang. Lahan pertanian di Tepi Barat terus menurun sejak tahun 1967. Petani Palestina menghadapi kendala dalam pemasaran dan distribusi produk mereka, dan pembatasan penggunaan air oleh Israel telah sangat mempengaruhi pertanian Palestina. Lebih dari 85% air Palestina dari akuifer Tepi Barat digunakan oleh Israel, dan Palestina ditolak aksesnya ke sumber daya air dari Sungai Yordan dan Yarmouk. Di Gaza, akuifer pesisir mengalami intrusi air asin. Pembatasan Israel telah membatasi irigasi lahan Palestina, dengan hanya 6% lahan Tepi Barat yang ditanami oleh Palestina yang diairi, sementara pemukim Israel mengairi sekitar 70% lahan mereka. Perang Teluk pada tahun 1991 memiliki dampak buruk pada pertanian Palestina, karena mayoritas ekspor sebelumnya dikirim ke negara-negara Teluk Arab. Ekspor Palestina ke Negara-negara Teluk menurun sebesar 14% sebagai akibat dari perang, menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan. Tanaman pertanian utama Palestina termasuk zaitun, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian.

9.2. Penyediaan air dan sanitasi

Penyediaan air dan sanitasi di wilayah Palestina ditandai dengan kekurangan air yang parah dan sangat dipengaruhi oleh pendudukan Israel. Sumber daya air Palestina sebagian dikendalikan oleh Israel sebagian karena kompleksitas historis dan geografis dengan Israel yang memberikan otonomi parsial pada tahun 2017. Pembagian air tanah tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Oslo II, yang disepakati oleh kepemimpinan Israel dan Palestina. Israel memasok air ke wilayah Palestina dari pasokan airnya sendiri dan pasokan air desalinasi, pada tahun 2012 memasok 52 MCM.

Secara umum, kualitas air jauh lebih buruk di Jalur Gaza dibandingkan dengan Tepi Barat. Sekitar sepertiga hingga setengah dari air yang dikirim di wilayah Palestina hilang dalam jaringan distribusi. Blokade Jalur Gaza yang berkelanjutan dan Perang Gaza telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur di Jalur Gaza. Mengenai air limbah, instalasi pengolahan yang ada tidak memiliki kapasitas untuk mengolah semua air limbah yang dihasilkan, menyebabkan pencemaran air yang parah. Pengembangan sektor ini sangat bergantung pada pendanaan eksternal.

9.3. Manufaktur

Sektor manufaktur di Palestina meliputi tekstil, pengolahan makanan, farmasi, bahan bangunan, furnitur, produk plastik, batu, dan elektronik. Produk-produk terkenal termasuk pakaian, minyak zaitun, produk susu, furnitur, keramik, dan bahan bangunan. Sebelum Intifada Kedua, Palestina memiliki basis industri yang kuat di Yerusalem dan Gaza. Penghalang yang didirikan di Tepi Barat telah menyulitkan pergerakan barang; blokade Jalur Gaza telah sangat mempengaruhi kondisi ekonomi wilayah tersebut. Hingga tahun 2023, menurut Kementerian Ekonomi, sektor manufaktur diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,5% dan menciptakan 79.000 pekerjaan selama enam tahun berikutnya. Palestina terutama mengekspor barang-barang dari batu (batu kapur, marmer - 13,3%), furnitur (11,7%), plastik (10,2%), serta besi dan baja (9,1%). Sebagian besar produk ini diekspor ke Yordania, Amerika Serikat, Israel, dan Mesir.

Hebron adalah kota paling maju secara industri di wilayah tersebut dan berfungsi sebagai pusat ekspor produk Palestina. Lebih dari 40% ekonomi nasional dihasilkan di sana. Mesin cetak paling canggih di Timur Tengah ada di Hebron. Banyak tambang batu berada di wilayah sekitarnya. Cadangan silikon ditemukan di wilayah Gaza. Batu Yerusalem, yang diekstraksi di Tepi Barat, telah digunakan untuk membangun banyak struktur di Yerusalem. Hebron dikenal luas karena produksi kacanya. Nablus terkenal dengan sabun Nablus-nya. Beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Palestina termasuk Siniora Foods, Sinokrot Industries, Schneider Electric, PepsiCo, dan Coca-Cola.

Upaya perdamaian ekonomi Israel-Palestina telah menghasilkan beberapa inisiatif, seperti inisiatif Lembah Damai dan Memecah Kebuntuan, yang mempromosikan proyek industri antara Israel, Palestina, dan negara-negara Arab lainnya, dengan tujuan mempromosikan perdamaian dan mengakhiri konflik. Ini termasuk taman industri bersama yang dibuka di Palestina. Otoritas Palestina telah membangun kota-kota industri di Gaza, Betlehem, Yerikho, Jenin, dan Hebron. Beberapa di antaranya bekerja sama dengan negara-negara Eropa.

9.4. Energi

Palestina tidak menghasilkan minyak atau gas sendiri. Tetapi menurut laporan PBB, "cadangan minyak dan gas yang cukup besar" terdapat di wilayah Palestina. Karena keadaan konfliknya, sebagian besar energi dan bahan bakar di Palestina diimpor dari Israel dan negara-negara tetangga lainnya seperti Mesir, Yordania, dan Arab Saudi.

Pada tahun 2012, listrik yang tersedia di Tepi Barat dan Gaza adalah 5.370 GW-jam (3.700 di Tepi Barat dan 1.670 di Gaza), sementara konsumsi listrik per kapita tahunan (setelah dikurangi kerugian transmisi) adalah 950 kWh. Pembangkit Listrik Gaza adalah satu-satunya pembangkit listrik di Jalur Gaza. Pembangkit ini dimiliki oleh Gaza Power Generating Company (GPGC), anak perusahaan dari Palestine Electric Company (PEC). Jerusalem District Electricity Company, anak perusahaan PEC, menyediakan listrik bagi penduduk Palestina di Yerusalem.

Pejabat pemerintah semakin fokus pada energi surya untuk mengurangi ketergantungan pada Israel untuk energi. Palestine Investment Fund telah meluncurkan "Noor Palestine", sebuah proyek yang bertujuan untuk menyediakan listrik di Palestina. Qudra Energy, sebuah usaha patungan antara Bank of Palestine dan NAPCO telah mendirikan pembangkit listrik tenaga surya di Jammala, Nablus, Birzeit, dan Ramallah. Pada tahun 2019, di bawah kampanye Noor Palestine, pembangkit listrik tenaga surya dan taman surya pertama diresmikan di Jenin. Dua taman surya lagi telah direncanakan untuk Yerikho dan Tubas. Sebuah pembangkit listrik tenaga surya baru sedang dibangun di kampus Abu Dis Universitas Al-Quds, untuk melayani warga Palestina Yerusalem.

9.4.1. Minyak dan gas

Palestina memiliki cadangan minyak dan gas potensial yang sangat besar. Lebih dari 3 miliar barel minyak diperkirakan ada di lepas pantai dan di bawah tanah Palestina yang diduduki. Cekungan Levant menampung sekitar 1,7 miliar barel minyak, dengan 1,5 miliar barel minyak lainnya di bawah wilayah Tepi Barat yang diduduki. Sekitar 2 miliar barel minyak cadangan minyak diyakini ada di lepas pantai Jalur Gaza. Menurut laporan UNCTAD, sekitar 1.250 miliar barel minyak cadangan minyak berada di wilayah pendudukan Palestina di Tepi Barat, kemungkinan ladang minyak Meged. Sesuai dengan Otoritas Palestina, 80% dari ladang minyak ini berada di bawah tanah milik Palestina.

Masadder, anak perusahaan dari Palestine Investment Fund, sedang mengembangkan ladang minyak di Tepi Barat. Ladang Blok-1, yang membentang seluas 432 km2 dari barat laut Ramallah hingga Qalqilya di Palestina, memiliki potensi signifikan untuk sumber daya hidrokarbon yang dapat dipulihkan. Diperkirakan memiliki P90 (tingkat kepastian) sebesar 30 juta barel minyak yang dapat dipulihkan dan 0.2 B m3 (6.00 B ft3) gas. Perkiraan biaya untuk pengembangan ladang tersebut adalah 390.00 M USD, dan akan dilaksanakan di bawah perjanjian bagi hasil produksi dengan Pemerintah Palestina. Saat ini, program kerja pra-eksplorasi awal sedang berlangsung untuk mempersiapkan perancangan rencana eksplorasi untuk persetujuan, yang akan mendahului pengembangan ladang secara penuh.

Gas alam di Palestina sebagian besar ditemukan di Jalur Gaza. Gaza Marine adalah ladang gas alam, yang terletak sekitar 32 km dari pantai wilayah tersebut di pesisir Mediterania. Ladang ini menampung cadangan gas berkisar antara 28 miliar meter kubik hingga 32 miliar meter kubik. Perkiraan ini jauh melebihi kebutuhan wilayah Palestina dalam hal energi. Ladang gas ini ditemukan oleh British Gas Group pada tahun 1999. Setelah penemuan ladang gas tersebut, hal ini dipuji oleh Yasser Arafat sebagai "Hadiah dari Tuhan". Kerja sama regional antara Otoritas Nasional Palestina, Israel, dan Mesir ditandatangani untuk mengembangkan ladang tersebut dan Hamas juga memberikan persetujuan kepada Otoritas Palestina. Namun, sejak perang yang sedang berlangsung di Gaza, proyek ini tertunda.

9.5. Transportasi

Dua bandara Palestina - Bandar Udara Internasional Yerusalem dan Bandar Udara Internasional Gaza - dihancurkan oleh Israel pada tahun-tahun awal intifada kedua. Sejak itu tidak ada bandara yang beroperasi di negara tersebut. Warga Palestina biasa bepergian melalui bandara di Israel - Bandar Udara Ben Gurion dan Bandar Udara Ramon - serta Bandar Udara Internasional Ratu Alia di Amman, ibu kota Yordania. Banyak proposal telah dibuat baik oleh pemerintah maupun entitas swasta untuk membangun bandara di negara tersebut. Pada tahun 2021, proposal terbaru dibuat oleh pemerintah Palestina dan pemerintah Israel untuk mengembangkan kembali Bandara Qalandia sebagai bandara binasional untuk warga Israel dan Palestina.

Jalur Gaza adalah satu-satunya wilayah pesisir Palestina, tempat Pelabuhan Gaza berada. Pelabuhan ini berada di bawah pengepungan laut oleh Israel, sejak blokade wilayah tersebut. Selama tahun-tahun Oslo, pemerintah Palestina bekerja sama dengan Belanda dan Prancis untuk membangun pelabuhan laut internasional tetapi proyek tersebut ditinggalkan. Pada tahun 2021, perdana menteri Israel saat itu Naftali Bennett meluncurkan proyek pembangunan untuk Gaza, yang akan mencakup pelabuhan laut.

9.6. Pariwisata

Pariwisata di negara ini merujuk pada pariwisata di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Pada tahun 2010, 4,6 juta orang mengunjungi wilayah Palestina, dibandingkan dengan 2,6 juta pada tahun 2009. Dari jumlah tersebut, 2,2 juta adalah wisatawan asing sementara 2,7 juta adalah wisatawan domestik. Sebagian besar wisatawan datang hanya untuk beberapa jam atau sebagai bagian dari rencana perjalanan sehari. Pada kuartal terakhir tahun 2012, lebih dari 150.000 tamu menginap di hotel-hotel Tepi Barat; 40% adalah orang Eropa dan 9% berasal dari Amerika Serikat dan Kanada. Buku panduan perjalanan Lonely Planet menulis bahwa "Tepi Barat bukanlah tempat yang paling mudah untuk bepergian tetapi upaya tersebut sangat dihargai." Situs-situs suci seperti Tembok Barat, Gereja Makam Kudus, dan Masjidilaqsa menarik banyak peziarah dan pengunjung setiap tahun.

Pada tahun 2013, Menteri Pariwisata Otoritas Palestina Rula Ma'ay'a menyatakan bahwa pemerintahnya bertujuan untuk mendorong kunjungan internasional ke Palestina, tetapi pendudukan adalah faktor utama yang menghalangi sektor pariwisata menjadi sumber pendapatan utama bagi Palestina. Tidak ada persyaratan visa yang diberlakukan pada warga negara asing selain yang diberlakukan oleh kebijakan visa Israel. Akses ke Yerusalem, Tepi Barat, dan Gaza sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah Israel. Masuk ke wilayah pendudukan Palestina hanya memerlukan paspor internasional yang valid. Pariwisata sebagian besar berpusat di sekitar Yerusalem dan Betlehem. Yerikho adalah tempat wisata populer bagi warga Palestina setempat.

9.7. Komunikasi

Palestina dikenal sebagai "Lembah Silikon LSM". Industri teknologi tinggi di Palestina, telah mengalami pertumbuhan yang baik sejak tahun 2008. Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) dan Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi mengatakan ada 4,2 juta pelanggan seluler di Palestina dibandingkan dengan 2,6 juta pada akhir tahun 2010 sementara jumlah pelanggan ADSL di Palestina meningkat menjadi sekitar 363 ribu pada akhir tahun 2019 dari 119 ribu selama periode yang sama. 97% rumah tangga Palestina memiliki setidaknya satu saluran seluler sementara setidaknya satu ponsel pintar dimiliki oleh 86% rumah tangga (91% di Tepi Barat dan 78% di Jalur Gaza). Sekitar 80% rumah tangga Palestina memiliki akses ke internet di rumah mereka dan sekitar sepertiga memiliki komputer.

Pada 12 Juni 2020, Bank Dunia menyetujui hibah sebesar 15.00 M USD untuk Proyek Teknologi untuk Pemuda dan Pekerjaan (TechStart) yang bertujuan untuk membantu sektor TI Palestina meningkatkan kemampuan perusahaan dan menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas tinggi. Kanthan Shankar, Direktur Negara Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza mengatakan bahwa "Sektor TI memiliki potensi untuk memberikan kontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor ini dapat menawarkan peluang bagi pemuda Palestina, yang merupakan 30% dari populasi dan menderita pengangguran akut."

9.8. Jasa keuangan

Otoritas Moneter Palestina telah mengeluarkan pedoman untuk operasi dan penyediaan layanan pembayaran elektronik termasuk dompet elektronik dan kartu prabayar. Protokol Hubungan Ekonomi, juga dikenal sebagai Protokol Paris, ditandatangani antara PLO dan Israel, yang melarang Otoritas Palestina memiliki mata uang sendiri. Perjanjian ini membuka jalan bagi pemerintah untuk memungut pajak.

Sebelum tahun 1994, wilayah pendudukan Palestina memiliki pilihan perbankan yang terbatas, dengan warga Palestina menghindari bank-bank Israel. Hal ini mengakibatkan wilayah yang kurang terlayani bank dan ekonomi berbasis tunai. Saat ini, terdapat 14 bank yang beroperasi di Palestina, termasuk bank Palestina, Yordania, dan Mesir, dibandingkan dengan 21 bank pada tahun 2000. Jumlah bank telah menurun seiring waktu karena merger dan akuisisi. Simpanan di bank-bank Palestina telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, meningkat dari 1.20 B USD pada tahun 2007 menjadi 6.90 B USD pada tahun 2018, yang merupakan peningkatan sebesar 475%. Sektor perbankan telah menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan yang mengesankan dalam simpanan dan portofolio pinjaman, melampaui rata-rata global.

Gabungan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh semua bank pada tanggal 31 Desember 2018, mencapai 8.40 B USD, menandai pertumbuhan signifikan sebesar 492 persen dibandingkan dengan 1.42 B USD pada tahun 2007. Bank-bank terdaftar Palestina menyumbang 600.00 M USD atau 42 persen dari total simpanan pada tahun 2007, sementara pada tahun 2018, pinjaman yang diberikan oleh bank-bank terdaftar Palestina mencapai 5.02 B USD, mewakili 61 persen dari total pinjaman. Hal ini menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 737 persen antara tahun 2007 dan 2018. Saat ini, bank-bank terdaftar Palestina memegang 57 persen simpanan nasabah dan menyediakan 61 persen pinjaman, dibandingkan dengan 26 persen simpanan dan 42 persen pinjaman pada tahun 2007. Mata uang yang digunakan termasuk Shekel baru Israel, Dinar Yordania, dan Dolar Amerika Serikat.

10. Demografi

Menurut Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS), pada 26 Mei 2021, populasi pertengahan tahun Negara Palestina 2021 adalah 5.227.193 jiwa. Ala Owad, presiden PCBS, memperkirakan populasi sebesar 5,3 juta jiwa pada akhir tahun 2021. Dengan luas wilayah 6.02 K km2, terdapat kepadatan penduduk sekitar 827 orang per kilometer persegi. Sebagai perbandingan, kepadatan penduduk rata-rata dunia adalah 25 orang per kilometer persegi pada tahun 2017.

Setengah dari populasi Palestina tinggal di diaspora atau merupakan pengungsi. Karena berada dalam keadaan konflik dengan Israel, perang-perang berikutnya telah mengakibatkan pemindahan paksa warga Palestina secara luas, yang dikenal sebagai Nakba atau Naksa. Dalam perang 1948, sekitar 700.000 warga Palestina diusir. Sebagian besar dari mereka mencari perlindungan di negara-negara Arab tetangga seperti Yordania, Irak, Lebanon, dan Mesir, sementara yang lain tinggal sebagai ekspatriat di Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Kuwait. Sejumlah besar warga Palestina dapat ditemukan di Amerika Serikat, Britania Raya, dan seluruh Eropa.

10.1. Kota-kota utama

Kota-kota utama di Palestina termasuk Kota Gaza, yang merupakan kota terbesar sebelum evakuasi pada tahun 2023, Ramallah yang berfungsi sebagai pusat administrasi, Hebron, Nablus, Betlehem, dan Yerikho. Masing-masing kota ini memiliki signifikansi ekonomi, budaya, dan sejarah yang penting bagi Palestina. Kondisi kehidupan di kota-kota ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang sedang berlangsung, pendudukan, dan blokade, terutama di Jalur Gaza.

10.2. Agama

Menurut sensus 2017, komposisi agama di Palestina adalah: Islam (dominan Sunni) sebesar 98,97%, Kekristenan sebesar 1,00%, dan agama lainnya sebesar 0,03%.

Negara ini dikenal karena signifikansi keagamaannya dan menjadi tempat bagi banyak situs suci, dengan agama memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat dan budaya negara tersebut. Secara tradisional, wilayah ini merupakan bagian dari Tanah Suci, yang dianggap sebagai tanah suci bagi agama-agama Abrahamik dan kepercayaan lainnya. Hukum Dasar menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi tetapi juga memberikan kebebasan beragama, menyerukan penghormatan terhadap kepercayaan lain. Minoritas agama diwakili dalam badan legislatif Otoritas Nasional Palestina.

98% warga Palestina adalah Muslim, sebagian besar adalah pengikut cabang Sunni Islam dan minoritas kecil Ahmadiyyah. 15% adalah Muslim non-denominasi. Kristen Palestina merupakan minoritas signifikan sebesar 1%, diikuti oleh komunitas keagamaan yang jauh lebih kecil, termasuk Baha'i dan Samaria. Konsentrasi terbesar umat Kristen dapat ditemukan di Betlehem, Beit Sahour, dan Beit Jala di Tepi Barat, serta di Jalur Gaza. Secara denominasi, sebagian besar orang Kristen Palestina menganut gereja Ortodoks Timur atau Ortodoks Oriental, termasuk Gereja Ortodoks Yunani, Gereja Apostolik Armenia, dan Gereja Ortodoks Suriah. Selain itu, terdapat kelompok signifikan Katolik Roma, Katolik Yunani (Melkit), dan denominasi Protestan.

Dengan populasi 350 orang, orang Samaria sangat terkonsentrasi di sekitar Gunung Gerizim. Karena kesamaan antara Samaritanisme dan Yudaisme, orang Samaria sering disebut sebagai "Yahudi Palestina". PLO menganggap Yahudi sebagai orang Palestina, yang tinggal di wilayah tersebut secara damai sebelum munculnya Zionisme. Individu tertentu, terutama anti-Zionis, menganggap diri mereka Yahudi Palestina, seperti Ilan Halevi dan Uri Davis. Sekitar 600.000 pemukim Israel, sebagian besar Yahudi, tinggal di permukiman Israel, yang ilegal menurut hukum internasional, di seluruh Tepi Barat. Sinagoge Yerikho, yang terletak di Yerikho, adalah satu-satunya sinagoge yang dikelola oleh Otoritas Palestina.

Masjidilaqsa dan Gereja Kelahiran adalah contoh situs suci utama. Palestina juga merupakan rumah bagi banyak situs suci lainnya yang penting bagi berbagai agama.

Gunung Gerizim memegang tempat penting bagi komunitas Samaria, sementara Gua Makhpela dihormati oleh umat Yahudi, Muslim, dan Kristen.

Situs Nabi Musa secara tradisional dianggap sebagai makam Musa dalam Islam, dan Sinagoge Yerikho adalah situs bersejarah yang dikelola oleh Otoritas Palestina.

Masjid Nabi Yahya diyakini menyimpan makam Yohanes Pembaptis, yang menambah keragaman lanskap keagamaan di wilayah tersebut.

10.3. Bahasa

Bahasa Arab adalah bahasa resmi Negara Palestina, dengan bahasa Arab Palestina umum digunakan oleh penduduk setempat. Bahasa Ibrani dan bahasa Inggris juga banyak digunakan. Sekitar 16% populasi terdiri dari pemukim Israel, yang bahasa utamanya biasanya adalah bahasa Ibrani. Selain itu, banyak warga Palestina menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa kedua atau ketiga.

10.4. Etnisitas

Warga Palestina secara asli adalah bangsa Arab, dan berbicara bahasa Arab. Komunitas Badui berkebangsaan Palestina merupakan minoritas di Tepi Barat, terutama di sekitar Perbukitan Hebron dan pedesaan Yerusalem. Pada tahun 2013, sekitar 40.000 Badui tinggal di Tepi Barat dan 5.000 Badui tinggal di Jalur Gaza. Jahalin dan Ta'amireh adalah dua suku Badui utama di negara tersebut. Sejumlah besar kelompok etnis non-Arab juga tinggal di negara tersebut, dengan anggota mereka juga memegang kewarganegaraan Palestina. Ini termasuk kelompok Kurdi, Nawar, Asiria, Rom, Druze, Afrika, Dom, Rusia, Turki, dan Armenia.

Sebagian besar komunitas Palestina non-Arab tinggal di sekitar Yerusalem. Sekitar 5.000 Asiria tinggal di Palestina, sebagian besar di kota suci Yerusalem dan Betlehem. Diperkirakan populasi antara 200 dan 450 orang Afrika kulit hitam, yang dikenal sebagai Afro-Palestina, tinggal di Yerusalem. Komunitas kecil Kurdi tinggal di Hebron. Nawar adalah komunitas kecil Dom dan Rom, yang tinggal di Yerusalem, yang menelusuri asal-usul mereka ke India. Diaspora Rusia juga ditemukan di Palestina, khususnya di Kompleks Rusia Yerusalem dan di Hebron. Sebagian besar dari mereka adalah orang Kristen dari Gereja Ortodoks Rusia.

Pada tahun 2022, diperkirakan sekitar 5.000-6.000 Armenia tinggal di Israel dan Palestina, di antaranya sekitar 1.000 Armenia tinggal di Yerusalem (Kawasan Armenia) dan sisanya tinggal di Betlehem. Sejak 1987, 400.000 hingga 500.000 Turki tinggal di Palestina. Karena perang saudara 1947-1949, banyak keluarga Turki melarikan diri dari wilayah tersebut dan menetap di Yordania, Suriah, dan Lebanon. Menurut sebuah artikel berita tahun 2022 oleh Al Monitor, banyak keluarga asal Turki di Gaza telah bermigrasi ke Turki karena "kondisi ekonomi yang memburuk di daerah kantong yang terkepung tersebut". Minoritas di negara tersebut juga menjadi sasaran pendudukan dan pembatasan oleh Israel.

11. Pendidikan

Tingkat melek huruf Palestina adalah 96,3% menurut laporan tahun 2014 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tergolong tinggi menurut standar internasional. Terdapat perbedaan gender pada populasi berusia di atas 15 tahun dengan 5,9% perempuan dianggap buta huruf dibandingkan dengan 1,6% laki-laki. Buta huruf di kalangan perempuan telah turun dari 20,3% pada tahun 1997 menjadi kurang dari 6% pada tahun 2014. Di Negara Palestina, Jalur Gaza memiliki tingkat melek huruf tertinggi. Menurut sebuah blog pers dari Universitas Columbia, orang Palestina adalah pengungsi yang paling terdidik.

Sistem pendidikan di Palestina mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan dasar di Palestina meliputi sekolah dasar (kelas 1-4) dan sekolah persiapan (kelas 5-10). Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum (kelas 11-12) dan pendidikan kejuruan. Kurikulum mencakup mata pelajaran seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, sains, ilmu sosial, dan pendidikan jasmani. Studi agama Islam dan Kristen juga merupakan bagian dari kurikulum sesuai dengan kementerian pendidikan.

Tepi Barat dan Jalur Gaza secara bersama-sama memiliki 14 universitas, 18 perguruan tinggi universitas, 20 community college, dan 3.000 sekolah. Universitas Nasional An-Najah di Nablus adalah universitas terbesar di negara tersebut, diikuti oleh Universitas Al-Quds di Yerusalem dan Universitas Birzeit di Birzeit dekat Ramallah. Universitas Al-Quds mencapai peringkat bintang 5 dalam standar kualitas dan disebut sebagai "universitas paling bertanggung jawab secara sosial di dunia Arab". Pada tahun 2018, Universitas Birzeit menduduki peringkat sebagai salah satu dari 2,7% universitas terbaik di dunia dalam edisi Peringkat Universitas Dunia 2019. Tantangan yang dihadapi termasuk lingkungan pendidikan yang terpengaruh oleh pendudukan, pembatasan akses, dan kekurangan sumber daya.

12. Kesehatan

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina (MOH), pada tahun 2017, terdapat 743 pusat layanan kesehatan primer di Palestina (583 di Tepi Barat dan 160 di Gaza), dan 81 rumah sakit (51 di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan 30 di Gaza). Rumah sakit terbesar di Tepi Barat berada di Nablus, sementara Rumah Sakit Al-Shifa adalah yang terbesar di Jalur Gaza.

Beroperasi di bawah naungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Klaster Kesehatan untuk wilayah pendudukan Palestina (oPt) didirikan pada tahun 2009 dan mewakili kemitraan lebih dari 70 organisasi non-pemerintah lokal dan internasional serta badan-badan PBB yang menyediakan kerangka kerja bagi para pelaku kesehatan yang terlibat dalam respons kemanusiaan untuk oPt. Klaster ini diketuai bersama oleh MOH untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan dan rencana nasional.